「一流シェフのレシピ本を見ただけで、まったく料理経験のない人が同じ味を再現できるか?」と問われれば、多くの人が難しいと答えるでしょう。専門用語が並ぶレシピを見ても、その意味や具体的な手順が理解できないからです。

このような「専門用語の壁」は、実は企業ブログやビジネス記事でも起こりがちなことです。

本記事では、専門用語をわかりやすく解説し、より多くの読者に届けるためのライティング手法をご紹介します。

記事の後半ではAIを活用した難解度診断や複数のメディアを組み合わせた表現技法(業界用語では「マルチモーダル」という)についても解説します。

「離脱率が高い!?」専門用語が生む理解の壁

まずは、読者がなぜページをすぐに閉じてしまうのかを考えてみましょう。

高度な技術やビジネスモデルについて語りたい気持ちはわかりますが、専門用語をずらりと並べた途端に「自分には関係ない話」と思われ、離脱されてしまうケースが少なくありません。

たとえば、こんな文章に出合ったらどうでしょう。

読むのをやめたくなりましたよね。

実は、この難しい文章は、この記事と同じことを言っているだけなのです。必要以上に難しい言葉を使うと、こんなにも読みづらい文章になってしまうという例です。

(先ほどの文章では、おそらく99.9%の方が画面を閉じる×マークに手が伸びていたはず……)

Nielsen Norman Group(NN/g)の調査によると、ユーザーはWebページを訪問して「最初の10〜20秒」ほどで、自分にとって価値がないと判断すると離脱する傾向があります。

専門性が高い分野(IT、医療、金融など)はとくに要注意で、知らない単語を連発されると「ストレス」を感じやすいのです。

これは企業にとって大きな機会損失となります。優れた製品やサービスがあっても、その魅力を伝えられないまま見込み客を逃してしまい、ビジネスチャンスを自ら手放してしまっているようなものです。

(参考リンク:How Long Do Users Stay on Web Pages?)

「知識格差フリー」の3大革命:専門用語を武器に変える方法

専門用語を使わないようにするだけでは、本当の解決にはなりません。ここで注目したいのが「知識格差フリー」という考え方です。わかりやすさを保ちながら、専門的な内容もしっかり伝えることができます。

その具体的な方法をご紹介しましょう。

専門用語は“敵”じゃない! 翻訳機として使う発想

専門用語を乱用すると「難しそう」「近寄りがたい」と思われがちですが、正確な情報を伝えるうえでは専門用語が欠かせない場合もあります。

大切なのは、以下の2段階のアプローチです。

- 専門用語をまず提示する

- すぐ近くで「やさしい言い換えやイメージ」を添える

たとえば、外国のメニュー表を見るときを想像してください。見慣れない料理名でも「香辛料をきかせたチキンの煮込み料理」と説明があれば、美味しそうだなと想像できますよね。

また「ブロックチェーン」という専門用語も、「改ざんがとても難しい、みんなで共有する台帳のような仕組み」と補足すれば、初心者でも理解しやすくなります。

このように説明することで、専門家には正確な用語が、初心者にはわかりやすい解説が届き、一石二鳥の効果が期待できます。

AIが真価を発揮する時代:難解度チェックで文章の“わかりにくさ”を可視化

最近では、AIを使って「文章のわかりにくさをチェック」できるようになりました。難しい言葉や長い文章を探し出し、「ここが読みにくいかも」「こう書き換えるともっとわかりやすくなる」といったアドバイスをしてくれます。

たとえば、「うちのサービスはAPIでSaaSと連携し、クラウド環境で……」という説明をAIがチェックすると、「専門用語が多すぎて一般の方には伝わりにくい」と指摘してくれます。

そこで「私たちのサービスは、インターネットを通じて他のアプリと情報をやりとりできます」というように書き換えることで、誰でも理解しやすい文章に生まれ変わるのです。

このように、AIは難しい表現を見つけ出し、より親しみやすい言葉への言い換えを提案してくれます。専門家でない人にも、スッと入ってくる文章が作れるようになるわけです。

「やさしい=浅い」なんて大間違い! 専門性を高める言い換え術

「難しい言葉を使うほど格調が高い」と考える方もいますが、実は逆です。

わかりやすさと専門家評価は両立できる

一般的に「難解な専門用語を駆使するほど高尚」というイメージもありますが、専門家や学術の現場では、むしろ「正しく簡潔に説明できる能力」が重視される傾向があります。

海外の学会や論文でも、平易な要約(アブストラクト)を添えることが必須になっているケースが増えています。これは、より多くの人に研究成果を伝えるために必要だからです。

「車のエンジンを分解して部品名をすべて挙げるだけ」では、一部の専門家しかついていけません。しかし、「エンジンは燃料を爆発させ、その力を回転に変えて車を動かす装置」という説明を添えれば、車に詳しくない人でも「なるほど」と思えるはず。

実際に医療分野でも、「難治性疾患」という言葉に対して「従来の治療では結果が出にくいタイプの病気」と補足を加えている医療機関のサイトは、専門家から「誤解を生むことなく一般層の理解をサポートしている」と評価される事例が報告されています。

本当の意味での専門性は、敷居を下げても正確さを担保できるかどうかにかかっているのです。

例え話の引き出しを増やそう! 相手に合わせた説明のコツ

同じ内容でも、人によって理解のしやすい例え話は異なります。

ITシステムを説明する場合も、相手に合わせてさまざまな角度からアプローチできます。以下の例を見てみましょう

- 車の例 :「エンジン(システム中核)に燃料(データ)を入れないと動かない」

- ブロック玩具の例 :「パーツ(モジュール)を組み合わせると、一つの大きなサービスになる」

- パズルの例 :「複数のピース(要素)をはめ込んで完成図を作る」

このように複数のたとえを用意することで、読者それぞれの経験や知識に合った理解の入り口が見つかりやすくなります。

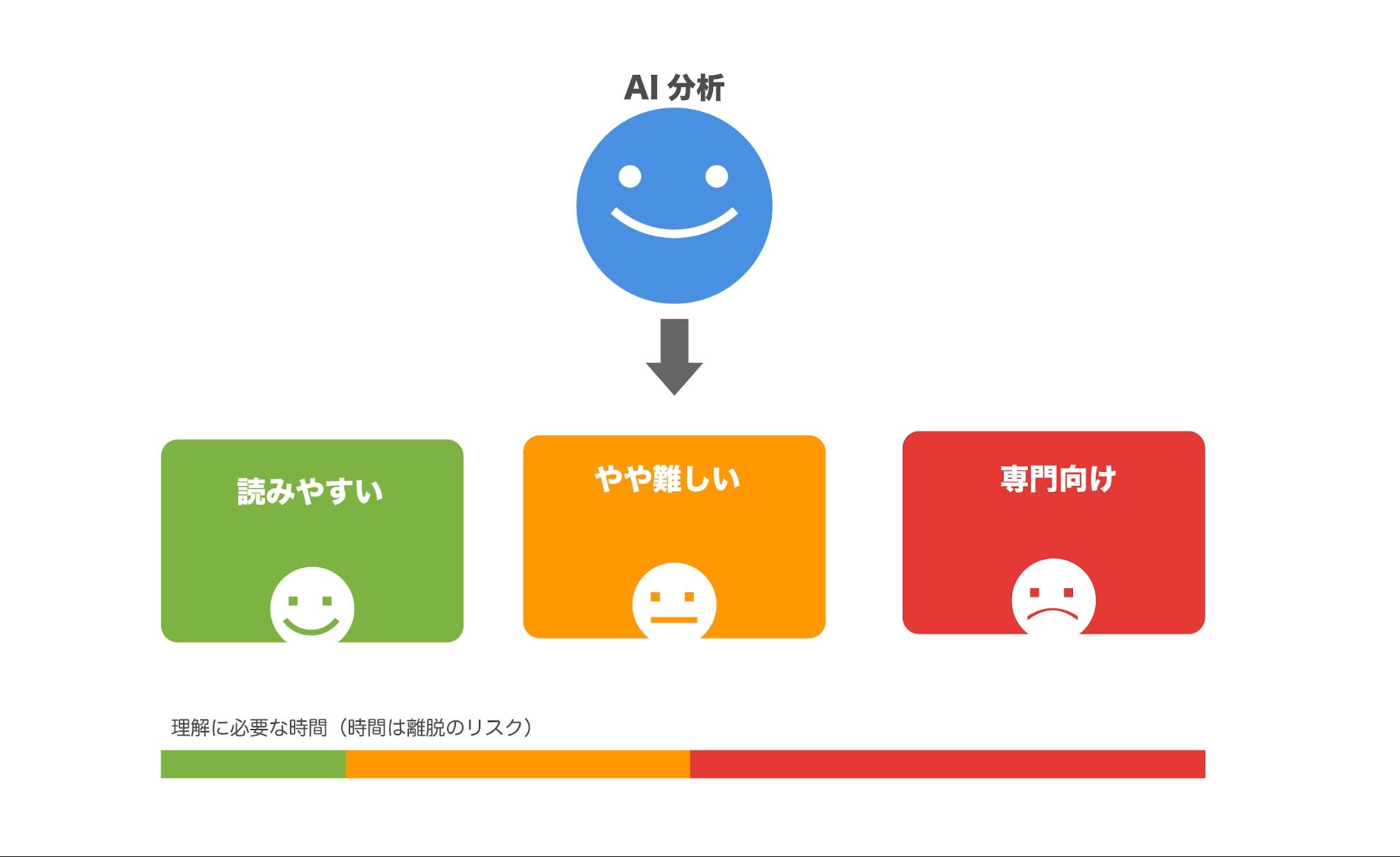

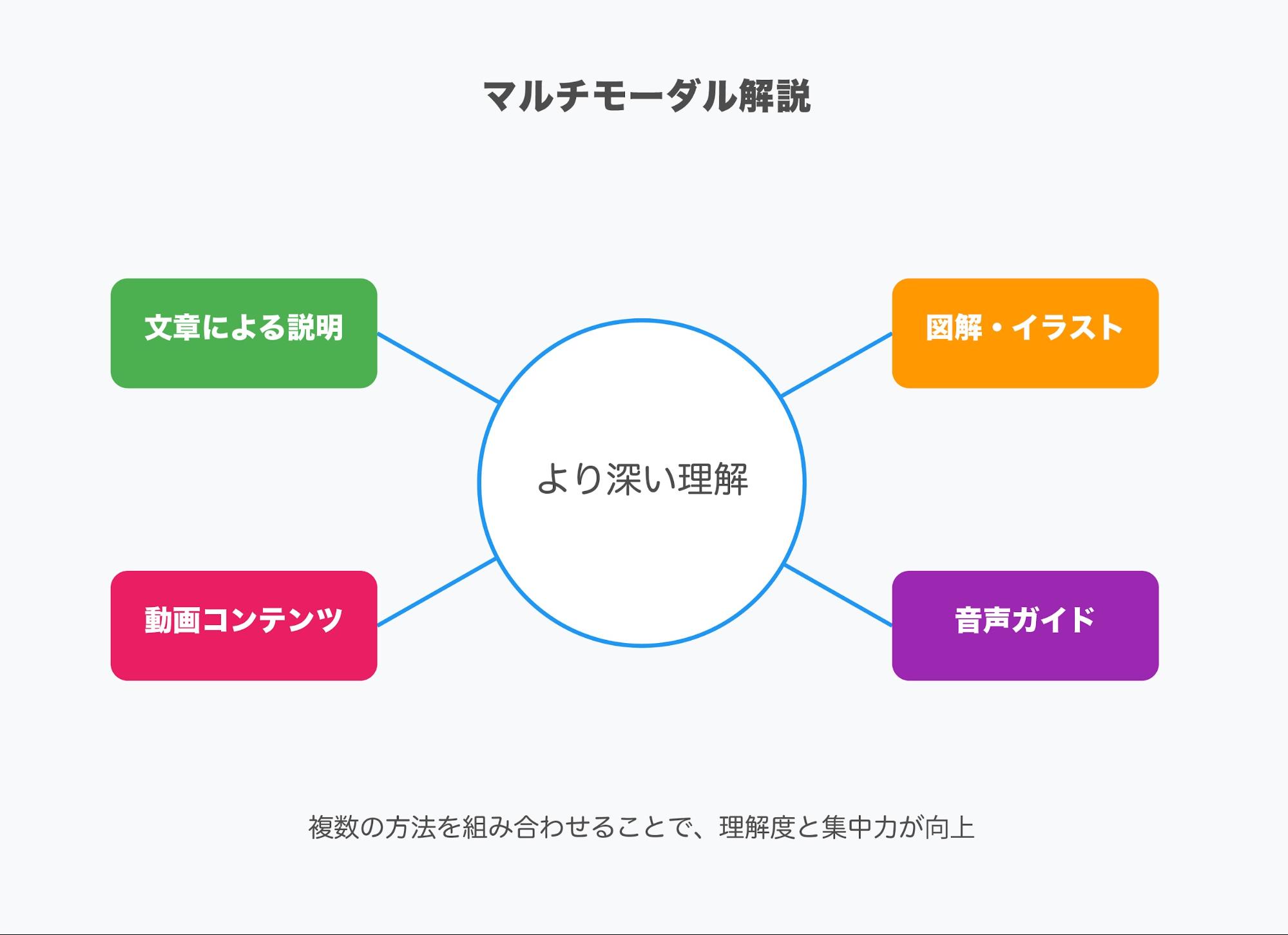

テキストを超えろ! マルチモーダルで一気に読者理解を加速

難しい説明をもっと分かりやすくするには、いろいろな方法を組み合わせるのが効果的です。たとえば、文章だけじゃなくて、絵や図を使ったり、動画を見せたり、音声を聞かせたりすることで、とてもわかりやすくなります。

これを「マルチモーダル解説」といいます。簡単に言うと「いろんな方法を使って説明すること」です。たとえば、数学の図形の問題でも、文章だけで説明されても分かりにくいけど、実際に図を描いて見せてもらうと「あ、こういうことか!」ってすぐに理解できますよね。それと同じこと。

ちょうど、料理を覚えるときのように考えてみましょう。料理本で手順を読むだけなら、それは「言葉のレシピ本」でも、実際にシェフが目の前で作り方を見せてくれる料理教室なら、すぐに理解できますよね。まさに「百聞は一見にしかず」というわけです。

最近では、紙の資料やPDFにQRコードがついていて、スマートフォンで読み取ると関連する動画を見られるようになっています。難しい専門用語も、実際に動いているところを見ると、「なるほど!」と理解できることが多いのです。

このように、目で見たり、耳で聞いたりする方法を組み合わせて説明することで、読む人が最後まで興味を持って理解を深められます。

今日から使えるリソース!:文賢&ChatGPTの強力コンボ

難しい言葉を多用した原稿を、どうやって具体的に「やさしく」変えていくのか。

今日から実践できる方法として、日本語校正ツール「文賢」と「ChatGPT」の組み合わせをご紹介します。

“文章の赤ペン先生”文賢:わかりにくい箇所を一気に見つけ出す

「文賢(ぶんけん)」というクラウド型ツールは、有料ですが日本語文章のチェックに特化しており、冗長表現や専門用語の多用を指摘してくれます。

実際に使うと「ここは文章が長すぎる」「この単語はもっと平易に言い換え可能」というヒントが得られ、どこを直せば読みやすくなるかが一目瞭然です。

結果的に「翻訳ライティング」の作業がスムーズに進みます。

ただし、AIによる文章チェックツールにも限界があることを理解しておくことが重要です。たとえば、文脈や執筆意図を完全に理解することは難しく、時には不適切な修正提案をすることもあります。

また、創造的な表現や独自の文体など、作者の個性が活きる部分まで機械的に修正してしまう可能性もあります。

そのため、このようなツールは便利な「アシスタント」として活用し、最終的な判断は執筆者自身が行うことをお勧めします。ツールの提案を参考にしながら、文章の本質的な魅力や伝えたいメッセージを損なわないよう、バランスを取ることが大切です。

(参考リンク:文賢)

ChatGPTに上手に指示して、読みやすい文章を作ろう

一方、ChatGPTなどの「大規模言語モデル(LLM)」を使えば、専門用語が多い文章を一気に簡単に書き直す案を生成可能です。

具体的に、以下のようなプロンプト(ChatGPTへの指示文)を使うだけです。

「このIT技術解説を、ITリテラシーが低い人にもわかりやすく書き直して。専門用語は残してもいいが、必ずわかりやすいたとえか短い補足をつけて説明して」

このように指示するだけで、「文賢」で見つかった難読箇所を具体的にどう言い換えるかのヒントがすぐ得られます。

ただし、AIの出力には誤りや誇張が混ざる可能性があるため、最終的なファクトチェックは必須です。とくに専門性の高い分野では、専門家の確認を受けるなど二重チェックを忘れないようにしましょう。

(参考リンク:ChatGPT)

専門用語をわかりやすく――業界用語集・やさしい日本語の上手な活用法

専門用語をわかりやすく言い換えるのは、一から考える必要はありません。実は、たくさんの便利な”辞書”がすでに用意されているんです。

たとえば

- 科学ライター協会の用語集

- 業界団体がまとめた用語集

- 「やさしい日本語」の用語集

とくに医療分野では、国立国語研究所が「病院のやさしい日本語」というサイトを公開しています。「腫瘍」を「からだの中にできたこぶ」のように、医療用語をわかりやすく言い換えた例がたくさん載っているんです。

こういった既存の資料を参考にすれば、

- 自社用のわかりやすい言葉集を短時間で作れる

- 専門的な正確さを保ちながら、読みやすい文章が書ける

つまり、これらの実践例を参考にすることで、効率よくわかりやすい文章が作れるというわけです。

(参考リンク:「病院の言葉」を分かりやすくする提案)

2025年は“文字”だけじゃ足りない! マルチモーダル解説の波

文字だけの情報提供では、専門的な内容を伝えきれない時代になってきました。動画、画像、音声など、さまざまな表現方法を組み合わせることで、専門用語が多い内容でも、読者は最後まで興味を持って読み進めることができます。

テキスト×動画×インフォグラフィックで読者体験をアップグレード

海外の大手ビジネスメディアでは、経済や金融の専門用語を図解やアニメーションで解説する取り組みが増えています。

数字やデータを視覚的にわかりやすく表現した、インフォグラフィック(情報を図解化したもの)を活用することで、複雑な情報もスッと頭に入ってきます。

とくに、数字の羅列だけでは理解が難しい指標でも、インタラクティブ(読者が自由に操作できる)なグラフやショート動画があれば、読者はデータを自分のペースで確認しながら理解を深めることが可能です。

その結果、離脱率が大きく下がるという効果が報告されています。

日本国内でも、ITや製造分野で同様の取り組みが広がりつつあります。

自社メディアに導入するコツ:まずはQRコード連携から

「動画制作やインフォグラフィックは予算的に難しい」という声もよく聞きます。しかし、紙媒体やPDF資料にQRコードを入れて、ウェブ動画や追加解説ページへ誘導するだけでも、読み手の理解度を大きく高められます。

たとえば、サービス紹介パンフレットで専門用語を説明する際に「詳しくはQRコード先の1分動画をご覧ください」と添えてみましょう。それだけで静的な文書と動的なビジュアル解説を効果的に組み合わせることができます。

ただし、運用面では注意が必要です。QRコード先のコンテンツは定期的な更新が欠かせません。

誰が動画の最新版を管理し、どのタイミングで差し替えるのかをあらかじめ決めておくことで、長期的に活用できる、価値の高いコンテンツとして育てることができます。

専門用語をやさしく解説するだけでビジネスが変わる!

「専門用語をきちんと説明すると、むしろ記事が長くなってしまうのでは?」と心配されるかもしれませんが、実は正反対。

わかりやすい解説が加わるだけで読者の離脱率は低下し、SEOの観点でもプラスに働きます。

離脱率低下&SEO効果UP:読者満足度がカギ

専門用語が多い記事を最後まで読んでもらうには、読者満足度を高めることが重要です。「なるほど、理解できた」「この情報は役に立ちそうだ」と感じてもらえれば、そのサイトを再訪する読者は自然と増えていきます。

さらに、読者がページ内を回遊したりSNSでシェアしたりする行動も増え、結果としてSEO効果も高まっていきます。

これは接客のよいお店に似ていますね。まだ購入を決めていない客でも丁寧に案内する店は、口コミで評価され、リピーターが増えていきます。

読者も同じで、「最後まで親切に案内してくれるサイト」だとわかれば、また訪れたくなるものです。

専門家とライターの強みを活かす! わかりやすい記事を作るコツ

専門用語をやさしく解説することは、読者だけでなく専門家にとってもメリットがあります。専門家が書く情報は、どうしても難解になりがちです。

しかし、ライティングのプロが翻訳的アプローチを加えることで、「正確かつわかりやすいコンテンツ」に仕上げることができます。

これは、映画の専門家と映画解説者が協力する関係に似ています。専門家が作品の深い理解と分析を提供し、解説者がそれを一般の観客にも親しみやすい言葉で伝える。このように、それぞれの強みを活かすことで、より多くの人に価値ある情報を届けることができるのです。

実際に、IT業界や医療業界で専門家とライターがチームを組み、ブログやオウンドメディア(自社メディア)で成功を収めている例が増えています。

そのよい例が、SmartHR社が運営する「SmartHR Mag.」です。人事労務という専門性の高い分野の情報を、専門家とライターが協力してわかりやすく解説しています。

難しい制度や規則も、読者の立場に立って丁寧に説明することで、専門的な正確さと読みやすさの両立を実現しているのです。

(参考リンク:SmartHR Mag.)

「やさしい」は最高の差別化

最後に、これまでのポイントを振り返りながら、すぐに取り組めるアクションを整理します。

「やさしく解説=浅い」という誤解を解き、専門用語を武器に変えるライティングは、どのような企業にとっても大きな可能性を秘めています。

今すぐ始めるならココから!

1.専門用語リストを作成し、やさしい言い換えを添える

→社内文書やプレスリリースに応用し、小さくテストしてみる

2.AIツールや校正ツールで難解度をチェック

→どこを手直しすれば読みやすくなるか、客観的に把握できる

3.複数のメタファー(例え話)+マルチモーダル(デジタル表現)の導入

→車・ブロック玩具・パズルなど、分野に応じて異なる例を用意し、図解や動画で補強する

ただしAIなどのツールの利用には限界と課題があります。専門用語の言い換えが不適切になることが多く、文脈や業界特有の表現を正確に理解できないケースがよく見られます。

さらに、企業の機密情報を含む文書を社外のクラウドサービスで校正することへのセキュリティ面での懸念も無視できません。

このような課題を踏まえると、AIツールはあくまでも補助的な役割に留め、質の高い「やさしい」コンテンツを継続的に制作するには、専門的なライティング会社の活用がおすすめです。

外注先を探すときのチェックポイント

1.専門家との連携・監修体制があるか

→記事の正確性とわかりやすさの両立をサポートしてくれるか

2.具体的な成果実績の有無

→「離脱率改善」や「読了率アップ」など、客観的な数字を示しているか

3.マルチモーダル提案への対応

→動画やインフォグラフィックなど、文字以外の表現手法について相談できるか

専門用語をやさしくするだけで、世界が広がる

最後にあらためて強調したいのは、「専門用語をやさしく解説する」ということは、決して専門性を失うことではないという点です。

むしろ、正しい定義を保ちながら多くの人に伝わる形に噛み砕けることこそ、企業や専門家にとって大きな強みとなります。

離脱率を下げ、SEOにもプラスに働き、さらには業界内のコラボレーションを促進する。そんな好循環を生むカギが、この「専門性とわかりやすさを両立させた文章作り」なのです。

ぜひ、社内外のコンテンツを見直してみてください。専門用語が多すぎて読みにくい箇所があれば、今回ご紹介した翻訳ライティングのエッセンスを取り入れてみましょう。

最初は手間がかかるかもしれませんが、その分だけ、読者の満足度と企業のブランド価値を高めるチャンスとなるはずです。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。