「もう少しで〆切だけどネタが出てこない…」「校正していたら日付が変わっていた…」オウンドメディア運営に携わる方なら、こんな経験をお持ちではないでしょうか。

コンテンツ制作の需要が増える中、社内ライター(インハウスライター)による文章制作だけでは対応しきれなくなるケースが増えています。担当者への負担が重くなり、記事制作が滞ったり、チーム全体が疲弊したりする事態も珍しくありません。

そこで注目したいのが、今あるコンテンツを「戦略的に書き直す」リライトという発想です。新規記事を無理に量産するよりも、目的別に既存の記事をアップデートする方が、短時間で成果を大きく伸ばせる可能性があります。

本記事では、最新データや具体的事例をもとに、インハウスライティングの疲弊を解消しながらオウンドメディアのパフォーマンスを高めるためのリライト活用術を徹底解説します。

「疲弊度合いを可視化せよ!」インハウスライティングの実態と3大課題

オウンドメディアの記事を「全内製」するメリットは、企業独自のノウハウや個性を直接発信できる点にあります。しかしその一方で、対応範囲が広がりすぎると制作コストのオーバーやスタッフのモチベーションダウンにつながるリスクが高まるのも事実。

ここでは、実際にどのような課題が生じているのか、最新データをもとに見ていきましょう。

コンテンツ制作の実情:リサーチと校正に時間を奪われるインハウスライター

コンテンツ制作の現場で、インハウスライターたちから共通して聞こえてくる声があります。「実際に”書く”時間よりも、調査・確認作業に追われている」という切実な訴えです。

とくにBtoB分野や専門性の高いテーマを扱う際は、情報ソースの正確性を担保するためのリサーチが欠かせません。そして、この調査作業に予想以上の時間が必要になるのです。さらに、完成稿のチェックや文章校正、内部リンクの整合性確認といった作業も加わり、執筆工程が一向に終わらない状況に陥ります。

具体的な数字で見てみましょう。

アメリカWebコンサルティング企業Orbit Mediaが毎年実施している「Annual Blogging Survey」では、数多くのブロガーやコンテンツ制作者から回答を集めており、業界の実態を明確に示しています。

2022年の調査では、1記事を書き上げるのにかかる時間が「約4時間10分」と、過去最高を記録。この時間には、情報収集(リサーチ)、執筆、校正や編集などの全作業が含まれています。

執筆時間が長期化している背景には、「より深いリサーチの必要性」「内容の見直しの重要性の高まり」といった要因があるとされています。

このデータが浮き彫りにしているのは、「書くこと」そのものよりも「チェック作業や情報探し」に多くの時間が費やされている現実です。とくに専門性の高い分野では、情報ソースの正確性を確保するために、調査により多くの時間を割かざるを得ません。

そしてさらに、文章校正や内部リンクの整合性確認といった作業も加わることで、執筆業務全体が膨らみ、一向に完了しないという悪循環が生まれているのです。

(参考リンク:2024 年のブログ統計: 1000 人以上のブロガーによる 11 年間のトレンドと洞察)

SEO上位獲得に失敗……“書き損”になっていない?

検索結果の上位に表示されないと、どんなに良い記事を書いても読者に届きにくい現実があります。

社内で時間をかけて丁寧に記事を作っても、Googleの検索結果1ページ目に入れなければ、ほとんど人の目に触れることはありません。

結果として、費やした時間と労力が報われない「書き損」になってしまうのです。

業界内で広く信頼されているSEOソフトウェアサービスを提供するSISTRIXの調査が示す数字は、この現実を如実に物語っています。

Google検索での1位表示ページのクリック率は約28.5%、2位で15.7%、3位になると11.0%まで低下。10位ともなると、わずか2.5%にまで落ち込みます。

Ahrefsの調査が示す厳しい現実があります。Googleが認識して情報を収集(クロール)したWebページのうち、約90.63%が検索からほとんどアクセスを得られていないのです。

つまり、インターネット上で公開されているページの大半が、実質的に「誰にも見られていない」状態にあるということです。

せっかくコンテンツを作成しても、検索結果で見つけてもらえなければ、それは誰の目にも触れない展示会場に作品を飾るようなものといえるでしょう。

この「書き損」を防ぐには、三つの要素が重要です。

- 的確なキーワード選定:ニーズがあり、かつ勝算のあるキーワードを選ぶことです。需要と競合の状況を的確に分析し、戦略的に狙うキーワードを決めていく必要があります。

- 最新かつ正確な情報提供:特に医療や金融などの専門分野では、情報の正確性が命です。常に最新の情報を収集・確認し、読者に信頼される情報源となることを心がけます。

- 継続的な改善作業:記事の公開はゴールではなく、スタートです。定期的な情報更新、タイトルや見出しの改善、内部リンクの整備など、地道な改善作業を続けることで、記事の価値を維持・向上させます。

つまり、良質な記事を書くだけでは不十分なのです。「書きっぱなし」ではなく、アクセスデータやユーザーの反応を見ながら改善を重ねる。この地道なPDCAサイクルこそが、記事を確実に読者の元へ届けるための王道といえるでしょう。

(参考リンク:コンテンツの 96.55% は Google からトラフィックを獲得していません。残りの 3.45% に入る方法は次のとおりです [2023 年の新調査])

(参考リンク:Google CTR について知っていたことのほとんどすべてがもはや有効ではない理由)

専門性と読みやすさの両立難易度が高い

専門的な情報を取り扱う場合、正確な知識や用語を盛り込む必要がありますが、それが多くなるほど読者にとって敷居が高くなりがちです。かといって、やさしい表現に統一しすぎると深みや説得力が薄れてしまいます。

こうしたバランスを見誤ると、専門性を求める人には物足りず、一般的な読者には難しすぎるという状況を生みかねません。

とくに、知識の正確さを保ちつつ相手に伝わりやすい書き方をするには、専門分野の理解と文章構成の工夫が欠かせないため、ライターにとっては常に試行錯誤の連続となります。

読みやすさと専門性のどちらも妥協せずに取り組むには、適切な言葉選びや段階的な説明、表現レベルの調整など、多方面からの配慮が必要です。

こうしたプロセスを経てはじめて、内容に納得感を持たせながら、読み手にも負担をかけないテキストが完成します。

「リライトこそ救世主!」疲弊を根本から断ち切る“再構成”という発想

新規記事の作成だけがサイト更新ではありません。

すでに公開している記事を見直し、リライトという形で強化するだけでも、検索順位やコンバージョン数(CV)を大きく伸ばせる可能性があるのです。

情報の鮮度を保つ更新や、最新の検索傾向に合わせたキーワード調整など、既存記事の価値を高める方法は意外にもたくさんあります。

リライトで成果を出すためのポイントは、目的を明確にすることです。

- 検索順位向上が目的なら、キーワードの再調査やタイトル・見出しの変更に注力

- CV増加を目指すなら、CTA(Call to Action)の位置や文言の見直しを重点的に

- ブランド認知向上が狙いなら、企業ストーリーの追加や全体のトーン統一を意識

このように目的別に最適化することで、単なる書き直しではなく、ビジネス成果につながる戦略的なリライトが可能になります。

新規記事を量産する余裕がなくても、既存コンテンツの質を高めることで、検索エンジンからの評価と読者の満足度を同時に向上させることができるのです。

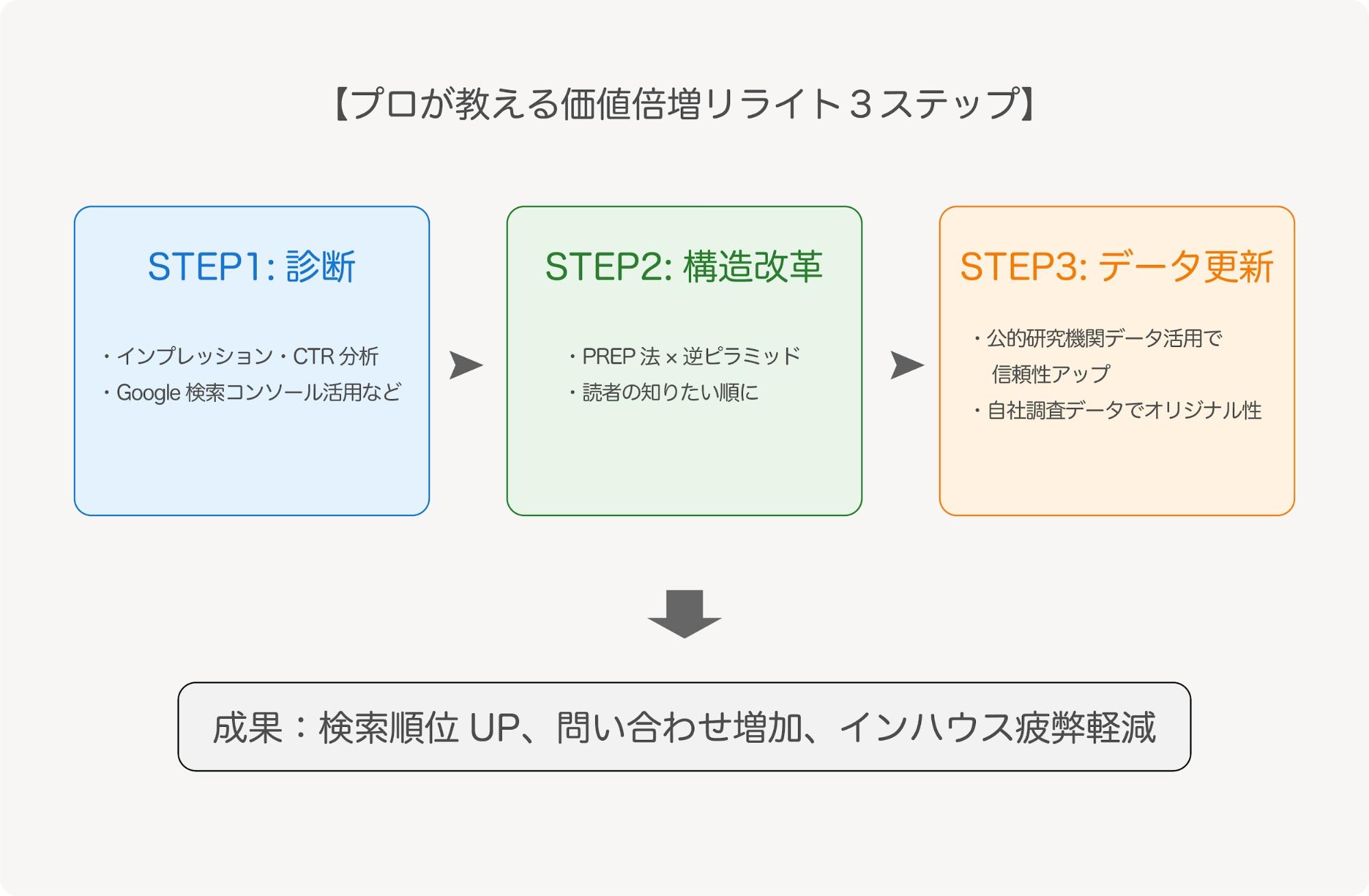

「今ある記事からでも“伸びしろ”は十分に引き出せる」リライト3ステップ

それでは具体的に、リライトの進め方を見ていきましょう。ここでは、プロの編集者やライターが実践する3ステップをわかりやすくまとめました。

STEP1:コンテンツ診断で可能性を見極める

データを活用して既存記事の「伸びしろ」を見極めることから始めましょう。

具体的な分析は、Google検索コンソールを使って行います。検索結果での表示回数(インプレッション)は多いものの、クリック率(CTR)が低い記事を優先的に探します。こうした記事は、多くの人の目に触れているにもかかわらず選ばれていないため、改善の余地が大きいといえます。

さらに、ClearscopeやSemrushといった専門ツールを活用します。Clearscopeではコンテンツの最適化ポイントを、Semrushではキーワードの検索ボリュームや競合分析を行うことで、より効果的な改善が可能になります。

これらのツールを組み合わせることで、記事の質を具体的な数値とともに把握し、戦略的な改善を進めることができます。

STEP2:構成を最適化(PREP法×逆ピラミッド、その他手法)でわかりやすさを追求する

次に取り組むのが記事構成の見直しです。

記事を分かりやすく伝えるために、私たちは「PREP法」と「逆ピラミッド型」という二つの文章構成法を組み合わせています。

「PREP法」は論理的な文章展開を重視する手法です。Point(主張)、Reason(理由)、Example(例示)、Point(結論)という流れで、読者に段階的な理解を促します。

一方、「逆ピラミッド型」は情報の重要度による配置を重視し、最も重要な情報を冒頭に置いて、徐々に詳細な情報を展開していきます。

つまり、PREP法は「どう説明するか」という論理展開の方法、逆ピラミッド型は「どこに何を置くか」という情報配置の方法なのです。この2つを組み合わせることで、論理的でありながら、重要な情報がすぐに伝わる文章が作れます。

実際の活用例を見てみましょう。

PREP法の活用例:

- Point(主張):「このサービス導入で作業時間が30%削減できます」

- Reason(理由):「AI自動分析機能により手動レポート作成の手間が省けるからです」

- Example(例示):「実際に、ある企業では月末報告の作成時間が2日から1日に短縮されました」

- Point(結論):「このように、コスト削減と社員の負担軽減の両方を実現できるのです」

このような構成にすることで、特に忙しいビジネスパーソンにとって、記事の要点を効率的に理解しやすい内容となります。

ただし、PREP法が必ずしもすべての記事構成において“正解”というわけではありません。

文章の目的や読者の興味関心によって、別の手法が効果的な場合もあります。たとえば、

- Q&A形式:質問と回答を交互に配置し、読者の疑問を逐一解決していく

- ストーリーテリング形式:冒頭で物語や具体的なストーリーを提示し、読者の興味を引きつつ結論に導く

- 比較形式:複数の選択肢や事例を並べ、それぞれのメリット・デメリットを示す

といった手法を組み合わせることで、読み手にとってより魅力的で理解しやすい記事に仕上げることができます。

STEP3:データ更新で信頼性を高める

最新情報の提供は、検索エンジンからの評価向上だけでなく、読者からの信頼を得る上でも重要な要素です。このステップでは、政府機関や公的研究機関が発表している信頼性の高いデータを積極的に活用します。

さらに自社調査を実施し、オリジナルデータを追加することで記事の評価は高まります。

外注依頼で差がつく! 「リライト依頼書」作成ポイント

リライトのすべてを内製で行うのは現実的ではありません。より質の高い最適化を目指すなら、編集プロダクションや外注ライターとの協業が効果的です。

ただし、ここで重要なのが依頼内容の明確化です。曖昧な指示は予想以上の手戻りを招きます。事前の依頼書作成で、しっかりと方向性を定めていきましょう。

必須記載事項:ゴールを共有せよ

まず、依頼書には以下の4つの要素を必ず含めます。これらは外注先との認識合わせに欠かせない項目です。

- 現状KPIと改善目標: KPI(重要業績評価指標)とは、目標達成度を測る定量的な指標のこと。たとえば「月間PVを3万から5万に増やす」「記事のクリック率(CTR)を1.5%から2.5%に改善する」など、具体的な数値目標を設定する。

- ターゲット読者像:「20代後半のフリーランスエンジニア」「外資系企業の管理職」など、想定する読者を具体的に定義する。

- 競合との差別化ポイント:「競合A社にはない専門特化型サポートを強調」など自社の強みを明確化する。

- 記事トーン&マナー:「親しみやすい言葉遣いか、やや硬めに書くか」など文章の調子を指定する。

数値目標を示すことで、ライターや編集者も「何を優先すべきか」が明確になります。また、これらの指標は記事公開後の効果測定にも活用できる重要な基準となります。

NG指示 vs. OK指示:どう伝えるかで結果は変わる

次に大切なのが、具体的な指示の出し方です。以下の例を見比べてみましょう。

- NG例:「この専門用語を少なくして、なるべくわかりやすくしてください」

- OK例:「技術用語は1段落につき最大2〜3個まで。一般向けの言い換え(例:IaaS→インターネット上のデータ処理サービス)は必ず併記」

曖昧な指示は、結局「何がOKで何がNGなのか」をライターが推測しなければならず、修正の手間が増えます。外注コストを最小限にするためにも、「具体的なOKラインとNGライン」を提示しましょう。

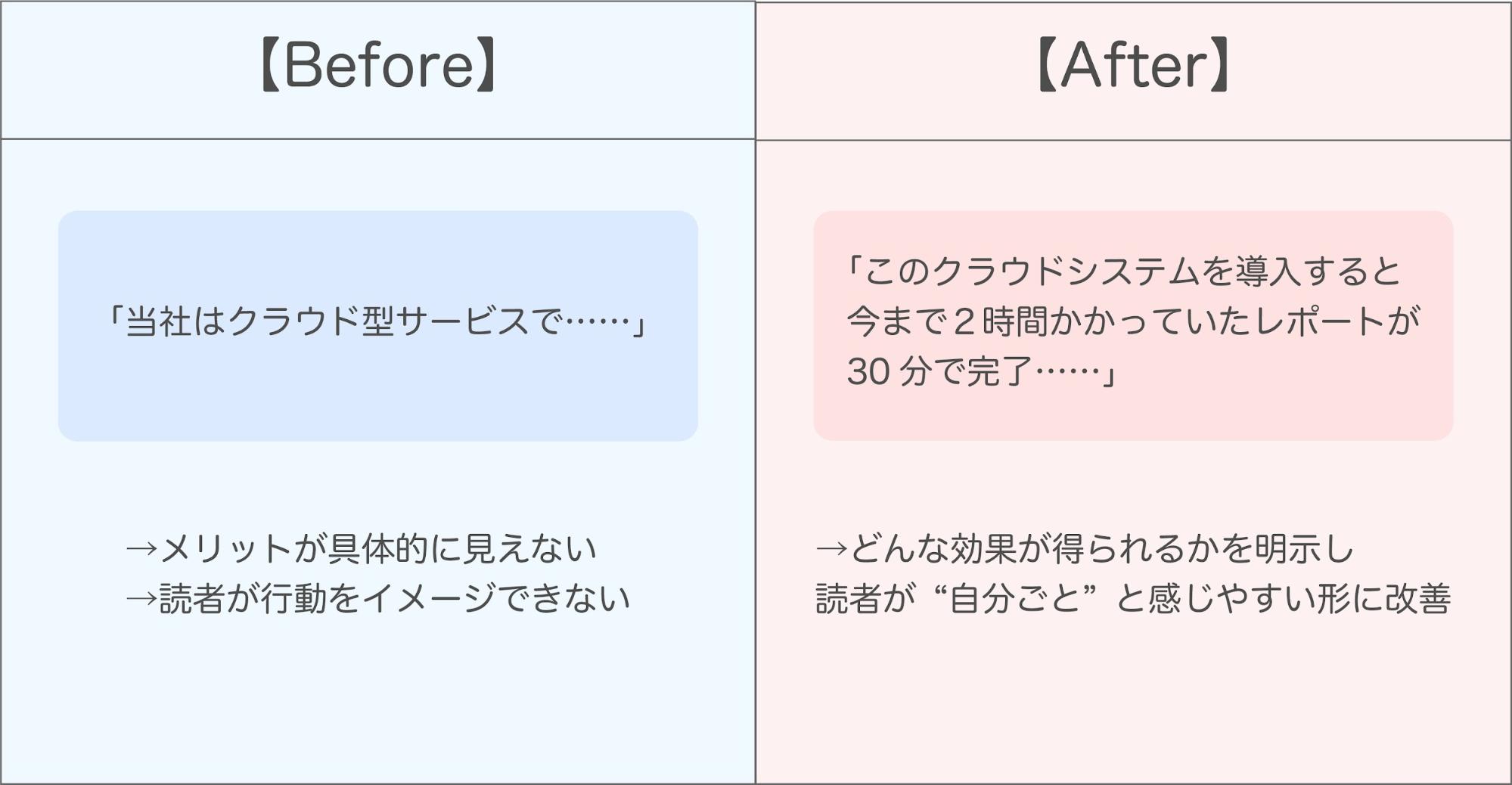

「事例を見れば一目瞭然!」ビフォー&アフターの破壊力

実際にリライトを行うと、ほんの数行の書き換えだけでも読者の理解度や行動の後押しが大きく変わります。

とくに抽象的な言葉や専門用語を並べるだけの文章から、「導入すると何がどう変わるのか」を明確に示す文章へと変えることで、問い合わせや購入意欲が大幅に向上するケースが少なくありません。

Before:自社サービスが伝わらない文章

特にBtoB系の記事によく見られるのが、

・「クラウド型」

・「DX推進」

といった一般的なキーワードの羅列です。

このような書き方では、読者は「具体的に自分たちの業務にどう役立つのか」をイメージできません。

その結果、興味を持ってもらえず、行動につなげられないまま終わってしまう可能性が高いのです。

After:ベネフィット訴求で行動につなげる

効果的な書き方としては

- 「このクラウドシステムを導入すると、今まで2時間かかっていた日次レポートが30分で完了」

- 「DX推進により、紙の申請書がデジタル化され、承認プロセスが3日から1日に短縮」

このように具体的なメリットや数値を示すことで、読者は自社での活用イメージを描きやすくなり、行動(問い合わせや資料請求など)につながりやすくなります。

このように、リライトによって文章を「読者目線でわかりやすく、かつ自分ごと化しやすい内容」に変えていくと、サイトやサービスの魅力がよりストレートに伝わり、結果として問い合わせや利用申し込みなどの行動に結び付きやすくなります。

AIツール活用×編集者の視点

AIツールの進化により、リライトや新規コンテンツの作成を効率化できる時代になりました。しかし、AIにすべて任せると誤情報や画一的な文体が生まれるリスクもあります。

最速&高品質の文章制作を目指すには

そこで必要なのが「AIの特性を理解し、編集者が最終チェックや補完を行う」という体制です。スピードとクオリティを両立するには、下記の3つのポイントが鍵となります。

1.AIの機能を正しく把握

単なる文章生成だけでなく、キーワード分析や文章校正など、ツールによって得意分野が異なります。自分の目的に合った機能を持つツールを選びましょう。

2.編集者の補完が不可欠

AIが出力した文章には誤った情報や不自然な表現が含まれる場合があります。最終的な事実確認やブランドガイドラインとの整合性チェックなど、人間の目による確認作業を省いてはいけません。

3.PDCAを回し続ける

コンテンツ公開後も、読者の反応や検索順位の変動を見ながら修正を加えていくことで、より完成度の高いコンテンツに育てられます。AIの提案を取り入れつつ、人の判断で微調整を重ねることが重要です。

おすすめAIツールで時短&精度アップ

現在、注目したい3つのAIツールがあります。

多くのユーザーに利用されている代表的なAIツールを3つご紹介します。いずれも文章作成を効率化する機能を備えていますが、それぞれ強みや対応範囲が異なるため、自社の目的や使用言語に応じて選ぶことをおすすめします。

1. ChatGPT

- 特徴:汎用的な文章生成能力が高く、アイデア出しや要約にも対応。Q&A形式で質問するだけでも下書きを得られるため、スピード重視の作業に向いています。

- 注意点:時事性の高い情報など、誤回答をする可能性があるため、最終的なファクトチェックは必須です。

2. Jasper

- 特徴: 広告コピーやブログ記事など、多彩なテンプレートを備えており、英語の文章制作では特に高い評価を得ています。

- 注意点:他言語への対応は進みつつあるものの、英語以外は機能が限定的な場合があります。

3. Copy.ai

- 特徴:簡単なキーワードやフレーズを入力するだけで、複数の文章案を提示。SNS投稿や短文コピーの作成にも便利です。

- 注意点:文章構造を大きく組み替える作業はやや不得意なため、構成面の見直しが必要な際は他のツールや人の手で補う必要があります。

AI暴走を防ぐ“編集者の視点”

AIはデータの検索・照合や文章の初稿作りが得意ですが、「機械任せ」にしてしまうと以下のリスクが顕在化します。

- 誤情報を含む可能性:とくに法律や医療関連の最新アップデートを追えない場合がある

- 独自性の欠如:AIが生成する文章は、似たようなパターンになりがち。差別化できない

- 著作権侵害や偏見の混入:学習データに偏りがあると、差別的な表現が挿入されるケースも

そこで重要になるのが、編集プロダクションや経験豊富なライターの目です。事実確認、文体のチェック、読者に合わせたトーン選定を人間が行うことで、AIの長所と人間のクリエイティビティが融合した「最強のチーム」が実現するのです。

“書くだけ”から“育てる”へ。記事をブラッシュアップする視点を持とう

リライトは「急いで記事を増やさなくちゃ」というプレッシャーから、インハウス担当者を解放してくれる手段のひとつです。必要なのは、「記事を育てる」という意識です。

放置気味だった過去記事に丁寧にメスを入れることで、検索順位、読者の印象、問い合わせ数といったKPIが大きく変わる可能性があります。

今すぐ始めるための簡単チェックリスト

1.まずは改善が必要な記事を見つけましょう

- Google検索コンソールを開きます

- クリック率(CTR)が下がっている記事をリストアップ

- これらの記事が最初の改善対象です

2.チームで共有する依頼書を作ります

- 目指すゴール(PVやCTRの数値目標)

- 記事の書き方(フレンドリーか、ビジネスライクか)

- ターゲット読者(誰に向けて書くのか) を明確に書き出します

3.AIを賢く使って効率化

- キーワード分析や文章の下書きにAIを活用

- ただし、最終的な確認は人間が行う

- 特に専門的な情報は必ず事実確認を

これなら今日から始められます。一つずつ着実に進めていきましょう。

注意点として、全てを一度に完璧にする必要はありません。できるところから少しずつ改善を重ねていくのがコツです。

「書き手の疲弊」と「メディアの成長」この相反する2つのテーマを両立させるカギが、リライトという戦略的な選択肢にあります。

「ファンこそが最大の武器」読者コミュニティ化のススメ

どんなに優秀なシェフでも、料理、接客、会計、SNS運用のすべてを一人でこなすのは無理があります。同様に、オウンドメディアのインハウスライティングも、「やることが多すぎる」状態では疲弊は避けられません。

そんな時こそ、今あるコンテンツを戦略的にリライトする発想が大きな助けになるはずです。

リライトの3ステップ(診断・構造改革・データ更新)を実行すれば、新規記事を大量に書くよりも短期間で成果を伸ばせる可能性があります。

さらに、必要に応じてプロの編集者やAIツールを組み合わせれば、「シェフが料理に集中するための体制」のように、メディア運営をスムーズに回せるようになるでしょう。

最後に、作った記事をただ放置するのではなく、定期的な再点検や読者とのコミュニティづくりを意識してみてください。古いメニューに新たなスパイスを加えてアップデートし続ける飲食店が長く愛されるように、記事も「育てる」視点で見直していけば、インハウスライティングの疲弊を防ぎながらメディアの価値を高め続けることができます。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。