「もしディズニーランドで、魅力的なアトラクションを満喫した後、グッズショップがパークの端にしかなかったら?」

興奮と感動のピークにいるのに、ショップまでの道のりで余韻が薄れ、購買意欲も冷めてしまう——。これほどもったいないことはありません。

実は、多くの企業のオウンドメディア(情報発信の場)とD2C(Direct to Consumer=ECサイト)の関係も、まさにこの状態に陥っています。

一方、ディズニーランドでは、アトラクションを出るとすぐに、その世界観を反映したグッズショップが待っています。感動の余韻を最大限に活かし、商品購入という「体験の続き」を提供しているのです。

本記事では、オウンドメディアとD2Cの融合による、記事が自然に商品を売る仕組みづくりについてご紹介します。成功企業の実例や最新トレンドを交えながら、実践的なポイントをお伝えしていきます。

オウンドメディアからの“次の一手”

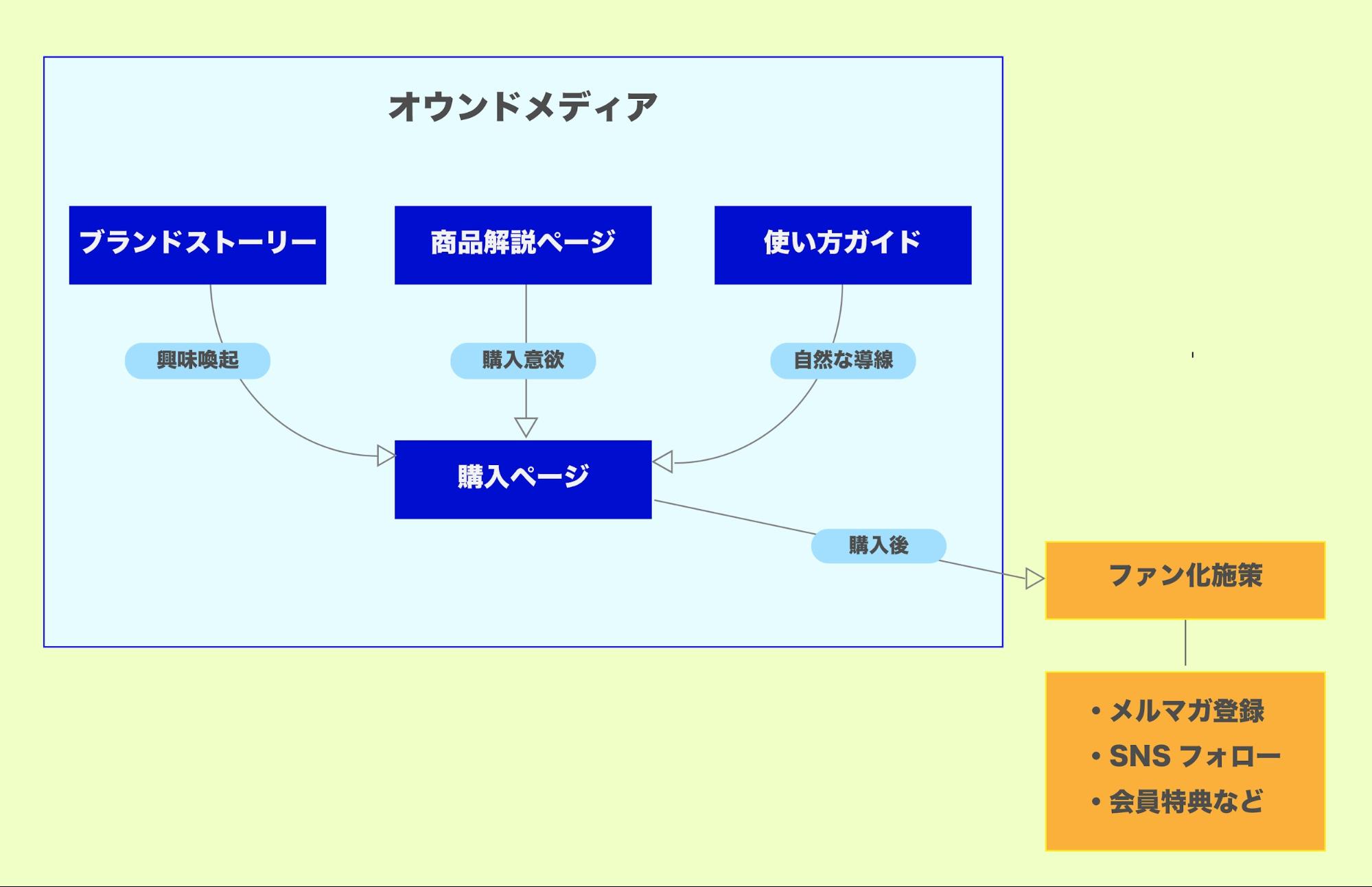

オウンドメディアは、企業がブランドストーリーを発信し、検索からの流入を増やすために活用されてきました。しかし、多くの場合「読み物」として消費されるだけで、その先のアクションにつながっていないのが現状です。

そこで近年注目されているのが、オウンドメディアとD2Cをシームレスに連動し、読者がそのまま商品を購入したくなる導線を整備するという戦略です。

今なぜ「次の一手」としてオウンドメディア×D2Cが重要なのか、詳しく解説します。

オウンドメディアだけでは不十分な時代?

これまでオウンドメディアは、企業のブランドストーリーを語り、検索流入を獲得するための手段として活用されてきました。しかし、多くの場合「読み物」として消費されるだけで終わっていました。

近年、先進的な企業が実践しているのが、オウンドメディアとD2Cの緊密な連携です。読者が感動した記事からスムーズに商品購入へと進める導線を整備することで、コンテンツの価値を最大限に引き出しているのです。

多くの企業が、オウンドメディアを用いてブランドストーリーを伝えたり、SEOを施した記事で検索流入を狙ったりしてきました。いわば「興味喚起とファン育成」の場。

しかし、そこから購買や問い合わせへの導線が弱いと、せっかくのコンテンツの効果を最大限に引き出せません。

“読み物”で終わる現状

せっかく魅力的な記事を読んでもらっても、ECサイトへのリンクが明確でなかったり、商品詳細ページが別サイトだったりすると、興味が冷めてしまいます。

ディズニーランドの出口で「グッズは別のモールでお買い求めください」と言われるようなもの。そうした不便さが、せっかくの購入意欲を失わせているのです。

D2Cと融合するメリット

コンテンツと商品を一体化させるD2Cには、大きな可能性があります。映画館や美術館の出口にショップがあるように、記事を読んですぐに購入できる環境を整えることで、顧客の期待に応えられるのです。

代理店や小売店を介さないD2Cだからこそ、コンテンツと商品を効果的に結びつけることができます。さらに、購入データやアクセスログの分析が容易になり、商品開発やマーケティングの改善にも活かせます。

“読者が思わず財布を開く” オウンドメディア × D2C成功ケース

オウンドメディアで商品やブランドの世界観に引き込まれ、そのまま購入ページに進みたくなる。そんな体験を実現している企業は実際に存在します。

ここでは、データに基づいた国内の事例を取り上げ、「なぜ読者は思わず財布を開いてしまうのか?」その効果的な手法を詳しく見ていきます。

「北欧、暮らしの道具店」EC×雑誌風デザインの融合

「北欧、暮らしの道具店」は、雑貨やアパレルのECサイトでありながら、上質な雑誌のような読み物を提供しています。商品紹介だけでなく、暮らしのヒントや季節のレシピなど、読者の生活に寄り添うコンテンツを展開しているのが特徴です。

記事から商品購入への流れもスムーズで、コンテンツを楽しみながら気になった商品をすぐにカートに入れられる構成となっています。まるで映画のシーンで印象に残った小物を、その場で手に入れられるような体験を提供しています。

(参考リンク:https://hokuohkurashi.com/)

「土屋鞄製造所」ブランドヒストリー活用

かばん専門店「土屋鞄製造所」では、職人による丁寧な手仕事や革の質感を深く掘り下げた記事を通じて、ものづくりへのこだわりを伝えています。

こうしたコンテンツは、ブランドの世界観や「長く使い込める」といった製品価値をより深く伝えています。

公式発表によると、ストーリーコンテンツを読んだユーザーは、未読のユーザーより購買意欲が高いとのこと。読者の共感を高めることで、製品の魅力をより効果的に訴求できているのです。

(参考リンク:https://tsuchiya-kaban.jp/)

認知→興味→購買を一気に射抜く! 3つのタイプ別記事設計

さて、具体的な事例を踏まえたところで、自社メディアにどういった記事を投入すれば、「読者の認知→興味→購買」の導線をスムーズに設計できるのか。

ここでは3つの典型的なパターンをご紹介します。

直接コンバージョン型記事

「冷蔵庫 故障 買い替え おすすめ」

「母の日 当日配送 ギフト」

など、すでに課題が顕在化している読者をターゲットにした記事です。

具体的な問題解決を急いでいる人を的確に捉え、高い確率で問い合わせや購入につなげることができます。

たとえば、「壊れたスマホを即日修理したい人」に、近隣の修理店の予約ページへダイレクトに案内するイメージです。余計な情報や手順を挟まずに、最短ルートで求める商品・サービスを手に入れられる仕組みを用意しておくことが重要になります。

キーワード設定がポイントです。ユーザーの課題に的確に応えながら、購入意欲の高い層にも届くタイトルを設計しましょう。

純粋想起型記事

ブランドの理念、ユーザーの体験談、業界トレンド解説など、すぐに買う気がない潜在層を対象にした読み物です。

映画のメイキング映像のように、作品の背景や世界観を伝えることで、将来的な購買意欲を育てます。

すぐに売上につながらなくても、ブランドへの共感や理解を深めてもらうことが目的です。後になって商品やサービスが必要になった時、真っ先に思い出してもらえる存在になることを目指します。

データ駆動型記事

Google トレンドやSNSの話題を素早くキャッチし、旬のキーワードやトピックに合わせて記事を展開します。トレンドと自社の提供価値を結びつけることがポイントです。タイミングを逃さず記事を投入すれば、SNSで拡散されて多くの人が集まります。

ただの「話題乗り」に終わらないよう、自社商品やブランド価値とどう絡めるかがカギとなります。関連性が薄いと逆効果になる恐れもあるため、トレンド分析と自社の強みを結びつけましょう。

2025年、AIが実現する! パーソナライゼーションとソーシャルコマース

オウンドメディアとD2Cの連携は、技術の進化とともにさらに広がりを見せています。2025年以降はとくに、AIによる個人向けコンテンツの最適化やSNSと連動した販売手法が主流になると予測されています。

今から押さえておきたい、これからのマーケティング戦略を見ていきましょう。

AIによるパーソナライズの進化

ユーザーの閲覧履歴や購買行動を分析し、一人ひとりに最適なコンテンツと商品を提案するAIの活用が進んでいます。

映画の趣向に基づいて関連作品を提案するように、読者の興味に合わせた記事と商品を組み合わせて提示することが可能です。

こうしたパーソナライズの強化は、ユーザー体験を向上させるだけでなく、購買への誘導やブランドロイヤルティの形成にも大きく寄与すると考えられています。

ソーシャルコマース連携

InstagramやTikTokでのライブ配信と商品販売の連携が加速しています。まるでテレビの通販番組が双方向に進化した形です。コンテンツの公開と商品販売を同時に行うことで、より強い購買意欲を喚起できます。

ライブ配信後に「もっと詳細を知りたい」と思ったタイミングで、オウンドメディアの記事に誘導し、ブランドヒストリーや製品レビューを提示。深く納得した上で商品を買う人が増えるため、CVR(コンバージョン率:サイト訪問者のうち実際に購入に至った人の割合)も向上します。

“仕組み”がすべて! D2C向けオウンドメディアを成功させる秘訣

優れたコンテンツを作るだけでは不十分です。継続的な成果を上げるには、しっかりとした運用体制が必要です。ここでは、オウンドメディアとD2Cを効果的に連動させるための「仕組み化」のポイントと、外注パートナーの上手な活用方法をご紹介します。

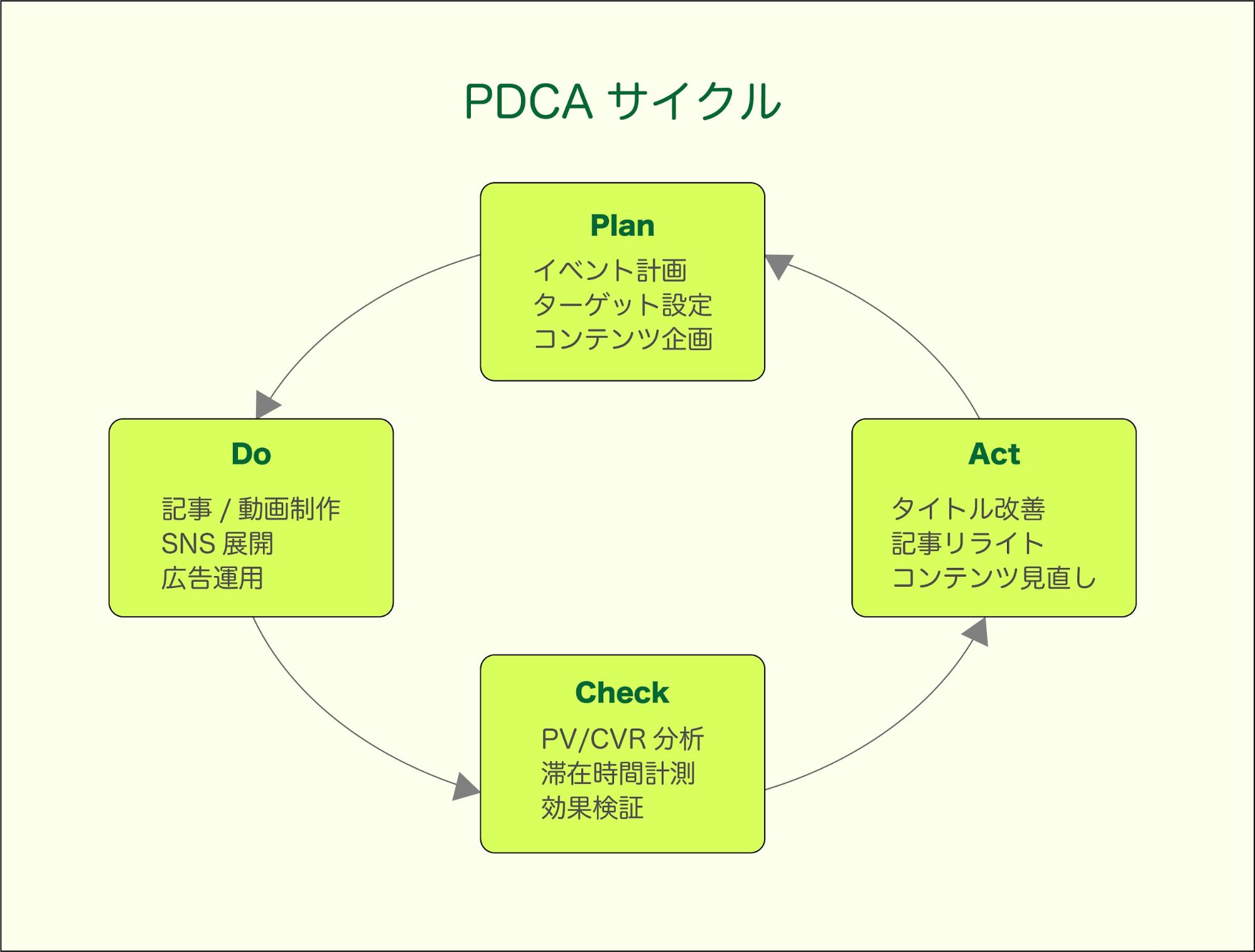

PDCAサイクルの徹底

- Plan(計画):四季やイベントに合わせた記事展開を計画。映画でいえば、公開時期に合わせて関連グッズの販売計画を立てるようなもの。ブランドイメージやターゲット読者像を明確にし、それに沿ったコンテンツを企画。

- Do(実行):SEOやSNS対策を意識しながら、記事や動画を制作・公開。作って終わりではなく、SNSでの拡散や広告運用まで含めて展開。

- Check(検証):Google Analytics 4やヒートマップツールを使って、PVやCVR、滞在時間などを分析。どういった記事が成果を上げているのか、データから確認。

- Act(改善):成果の芳しくない記事は、タイトルの変更やリライトを実施。場合によっては思い切って削除し、リソースを他の企画に振り向けることも検討。

オウンドメディア運営を支える「外注パートナー」の重要性

映画の制作現場でも、監督やプロデューサーだけでなく、さまざまな専門家の協力が必要なように、オウンドメディアの運営にも各分野のプロフェッショナルとの連携が欠かせません。

- 読みやすさと検索上位を両立する「SEO × UX戦略」

検索エンジンで上位表示されるだけでなく、読者がスムーズに読み進められる記事を作れる外注先を選びましょう。ライティングスキルだけでなく、検索エンジンアルゴリズムを深く理解し、ユーザー心理に沿った導線設計ができるかどうかが重要です。 - データ分析と効果検証で“感覚”に頼らない運用を

「感覚」だけで運用するのではなく、KPI(成果を数値で測るものさし)を数値化し、改善提案をしてくれるパートナーが理想です。 - D2C・ECの成功事例が示す実践力

「他社のEC立ち上げ~売上拡大に貢献した実績」などが具体的にあるかどうかを確認すると安心感が増します。 - 多様なクリエイティブ提案でメディアの可能性を拡大

近年は動画やインフォグラフィック、SNS向けの短尺コンテンツなど多種多様なクリエイティブが必要。複数のメディアフォーマットに対応できるかをチェックしましょう。

外注失敗はもう卒業! 成功するための実践手順

ここでは、外注パートナーとスムーズに連携し、オウンドメディア×D2Cを加速させるための実践ステップをまとめます。要件定義やスケジュール管理のコツなど、押さえておくべきポイントを具体的に見ていきましょう。

要件定義と目標KPIのすり合わせ

「何をゴールとするのか」を明確にしないまま外注に丸投げすると、トンチンカンな記事が量産されるリスクが高まります。また、ブランドイメージを維持するため、トーン&マナーや禁止ワード、使用する画像の方向性なども決めておきましょう。

プロジェクト管理の要点

- 定期レビューとスケジュール管理

月次または四半期ごとに目標達成度を確認し、何がうまくいき、何が足りないかを話し合う場を設けます。 - 社内リソースの最適配分

ブランディングや企画の大枠は社内で、制作やライティングの実務は外注で、という形で役割分担を明確にするとスピード感が出ます。

オウンドメディア×D2Cで“ブランドの自走力”を解き放つ

オウンドメディアとD2Cの融合は、単なる記事制作にとどまらない可能性を秘めています。コンテンツが自然に商品を売り、その購入体験がさらなるファン化を促す。そんな好循環を生み出すことができるのです。

- 記事が売上を生む「導線」のカスタマイズがカギ

ただ執筆するだけでなく、読者がワンクリックで購入ページに移動できる仕組みを整備する。ここを軽視すると「もったいない!」の一言です。 - 良質な記事はブランド資産の原動力に

消費者は「この会社のコンテンツが好き」という感覚を持つと、リピートやSNSシェア、口コミなどを積極的に行うようになります。 - 外注パートナーとPDCAサイクルで持続的成長

運用フェーズでは、外部リソースを賢く使いつつ、社内は「ブランドの魂」を守る役割に専念。検証と改善を絶えず繰り返せば、ブランドの自走力はますます強固なものになります。

ディズニーランドで感動した観客が、すぐにグッズを手に入れられる。そんな自然な体験を、オウンドメディアとD2Cの組み合わせで実現できるはずです。本記事で紹介した手法を参考に、あなたのブランドならではの仕組みづくりに挑戦してみてください。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。