「毎月100本の記事を出稿しているのに、なぜか成果が出ない…」

「PVは増えているはずなのに、売上に繋がらない…」

こんな悩みを抱えているメディア運営者は少なくないでしょう。実は、思うような成果が出ない最大の要因は、意外にもシンプルです。それは「何をもって成功とするのか」というゴールが明確に定まっていないことにあります。

多くの企業が陥りがちな罠、それはPVやSNSフォロワー数といった表面的な数値ばかりを追いかけ、本質的な成果指標を見失ってしまうことです。

例えば、月間100万PVを達成しても、それが実際の商談数や売上につながっていなければ、いわゆる「虚栄指標」を追いかけているだけかもしれません。

編集者やディレクター職は、どうしても「ビジネス」の感覚を失いがちですが、企業の本質のひとつとして「利益追求」があることを忘れないでください。

本記事では、先進企業の具体的な成功事例を交えながら、フェーズごとに最適なKPI設計と、それを実現するための実践的なアプローチを解説していきます。特に、外部の編集プロダクションやライターと協業する際の、明確なゴール設定とその共有方法にも焦点を当てていきます。

メディア運営における目標設定の重要性

なぜゴール設定が重要なのか

メディア運営において、ゴール設定は成功の鍵を握ります。しかし意外にも、多くの企業がこの重要なステップを軽視しているのが現状です。

実際、Content Marketing Instituteが実施した2025年版エンタープライズ向けコンテンツマーケティング調査では、興味深い結果が明らかになりました。大企業のコンテンツ戦略が期待通りの成果を上げられない大きな要因として、「明確な目標の欠如」が指摘されてたのです。

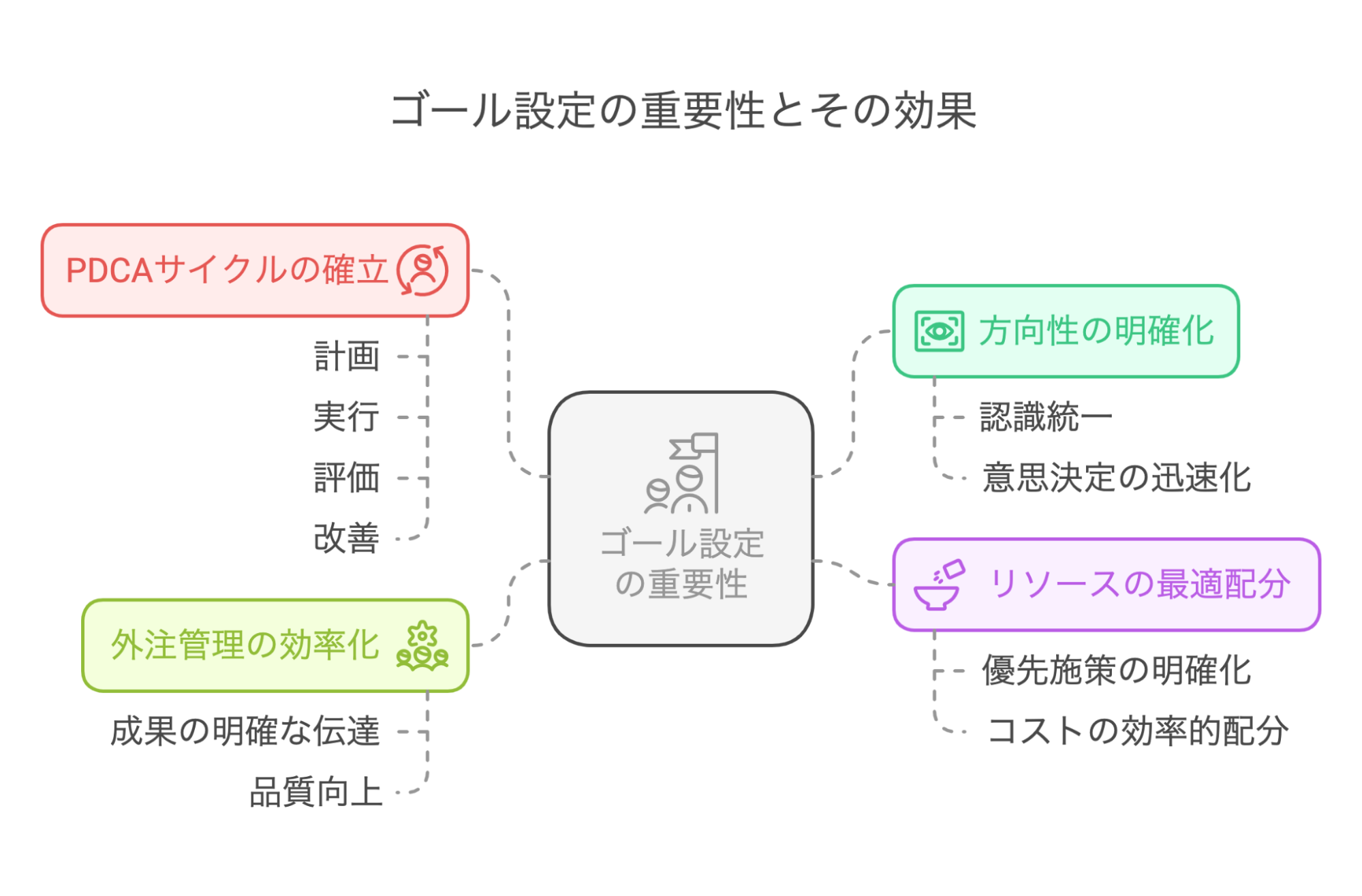

では、なぜメディア運営においてゴール設定がそれほど重要なのでしょうか。特に重要な4つの理由とその効果についてお伝えします。

方向性の明確化

組織全体で共有できる具体的な到達点を示すことで、以下のような効果が得られます。

- チームメンバー全員の認識統一

- 「やるべきこと」と「やらないこと」の明確な線引き

- 意思決定の迅速化と効率向上

- 非優先事項の自然な排除

例えば、「3ヶ月以内に検索流入を2倍にする」という具体的な目標があれば、コンテンツ制作からSEO対策まで、すべての活動をこのゴールに向けて整合的に進めることができます。

リソースの最適配分

限られた予算と人員を効率的に活用するために、以下の点で効果を発揮します。

- 優先すべき施策の明確化

- コストとスケジュールの効率的な配分

- 成果につながる施策への集中投資

- 無駄な活動の特定と排除

PDCAサイクルの確立

具体的な指標に基づく改善活動を可能にします。

- Plan(計画):数値目標の設定

- Do(実行):具体的な施策の実施

- Check(評価):成果の客観的な検証

- Act(改善):データに基づく方針修正

数値化されたゴールがあることで、組織的な学習とノウハウの蓄積が加速することが期待できます。

外注管理の効率化

制作会社やライターとの協業において、以下の点で効果を発揮します。

- 期待する成果の明確な伝達

- コミュニケーションロスの低減

- 成果物の品質向上

- 納品スピードの改善

具体的なゴールと評価基準があることで、外注先とのスムーズな連携が可能になります。

(参考リンク: Enterprise Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends: Outlook for 2025)

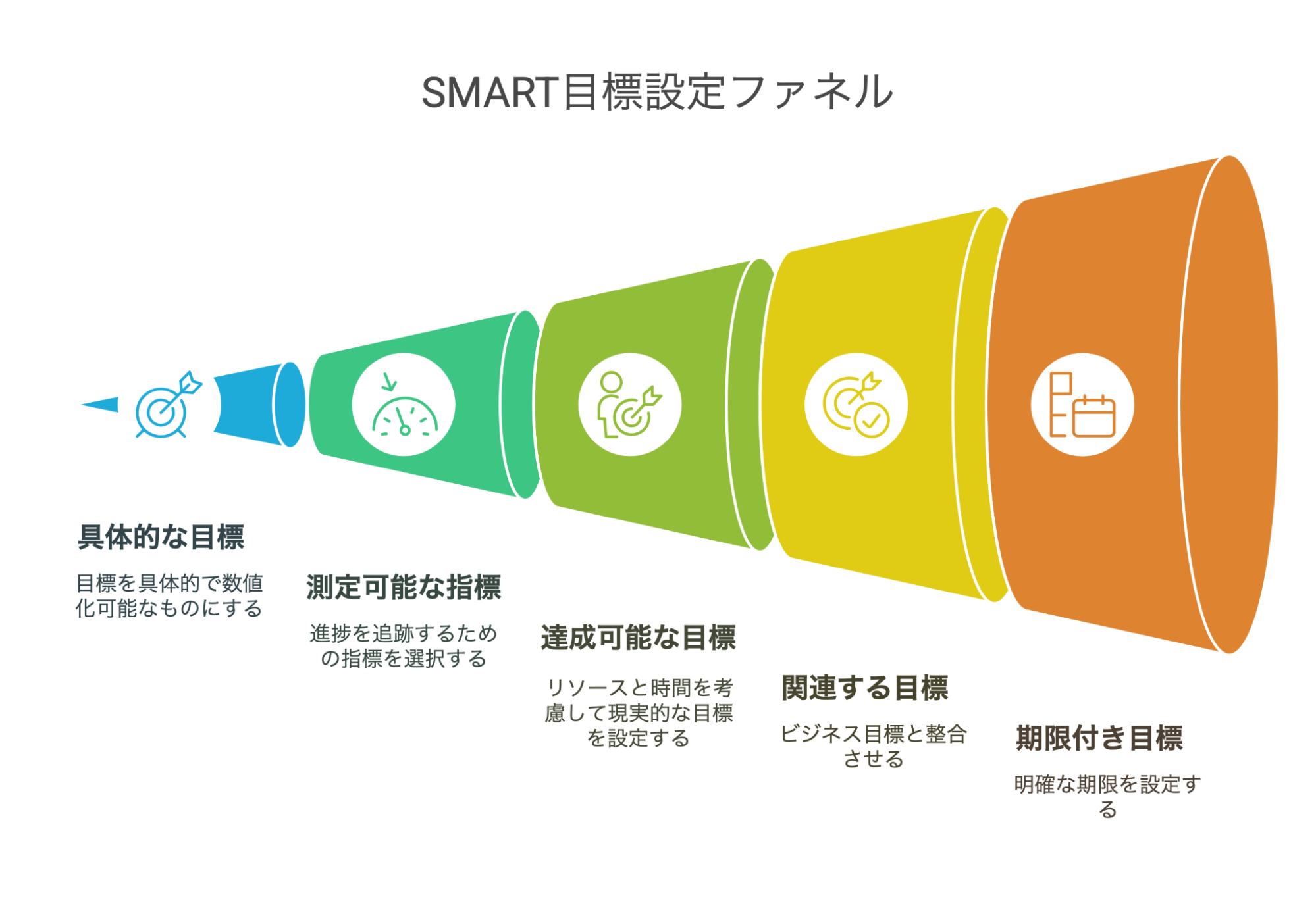

ゴールに到達するために!SMART基準に基づく目標設計

メディア運営のゴールが定まったら、次は「そのゴールにどうやって到達するか」を考える段階です。ここで大切になってくるのが、具体的な目標設定です。

特に効果的なWebマーケティングの実現の基本となるのが「SMART」フレームワークです。このフレームワークを活用することで、具体的で達成可能な目標を設定し、チーム全体で共有できる指標を確立できます。

SMART基準の各要素と実践的な活用方法

Specific(具体的)

曖昧さを排除し、「記事数100本」「月間UU(ユニークユーザー)1万人」など数値化可能な目標を設定しましょう。

「認知度を上げる」ではなく「SNSフォロワーを現在の1000人から3000人に増やす」というように、具体的な数値目標を設定することで、チーム全員が同じゴールを目指します。

数字という「物差し」を持つことで、チームメンバー全員が同じ地図を持って、同じ山頂を目指して一歩一歩登っていけるのです。目標が明確だからこそ、達成した時の喜びも一層大きくなります。

Measurable(測定可能)

アクセス数やCVR(コンバージョン率)など、進捗を追跡できる指標を選択し、

Google AnalyticsやSNSの分析ツールを活用し、定期的に進捗のモニタリングを行います。

その結果、データに基づいて戦略の見直しや改善を行うことが可能になります。

データと向き合い、時には「うまくいかないな」と悩みながらも、チームで知恵を出し合って改善策を考える。その過程で生まれる「あ、これいけるかも!」というひらめきが、次の成長のきっかけになることがあります。

要は、数字は私たちの物語の「道しるべ」。その道しるべを頼りに、一歩一歩、より良いコンテンツ、より多くの人に価値を届けられるサービスを作っていく。そんな旅の道具として、分析ツールを使いこなしていきたいです。

Achievable(達成可能)

リソースや期間を考慮し、現実的な目標値を設定します。(例:3ヶ月で検索流入2倍)さらにチームの規模、予算、市場環境などを総合的に評価し、達成可能な目標を設定を行いましょう。

ただし、野心的すぎる目標はチームのモチベーション低下につながる可能性があるため注意が必要です。

また、業界のトレンドや競合の動きも見逃せません。急成長のスタートアップなのか、成熟市場でのシェア争いなのかで、適切な目標値は大きく変わってきます。チームメンバーの経験値や、使える時間も考慮に入れましょう。

理想は高く持ちつつも、「この施策を実行すれば、確実に達成できる」という自信が持てる目標設定が、チームの士気を高め、持続的な成長につながります。最初は控えめな目標でも、達成経験を積み重ねることで、チーム全体の実力とやる気につながります。

Relevant(関連性)

企業の経営目標(ブランディングや売上増)と整合させ、KGI(重要目標達成指標)から逆算してKPI(重要業績指標)を設計します。

例えば、売上目標1億円に対して、必要な商談数、リード数、サイト訪問者数を逆算して設定

具体的には、こんな道筋を描いていきます:

- 年間売上1億円を達成するには、1件50万円の案件を200件成約する必要がある

- そのためには、商談成約率25%を想定して800件の商談が必要

- 資料請求からの商談化率が30%なら、約2,700件の資料請求を集めたい

- サイトからの資料請求率が2%とすると、年間135,000人の訪問者数が目標になる

このように数字を紐解いていくと、「毎月のブログ更新は8本」「リスティング広告の月間予算は80万円」といった具体的な施策が見えませんか?

つまり各施策がどのように最終目標に貢献するのか、明確な関連性を持たせることが重要ということです。

Time-bound(期限付き)

「半年以内にSEO経由のCV(成約)を50件」など期限を明確化します。さらに具体的にまずは、6ヶ月間の道のりをこんな感じでマイルストーン化してみましょう。

定期的な進捗確認を行うことで、遅れを早期に発見できます。そこから四半期ごとの目標など、中間目標を設定することで、より実効性の高い進捗管理が可能になります。

メディア運営フェーズ別KPI設計のポイント

Webメディアの成功は、一朝一夕には実現できません。

立ち上げ期では土壌づくり、成長期では根を張り、成熟期で実を結ぶ——このように、各フェーズに応じた明確な指標(KPI)を設定し、それに合わせた戦略を練ることが重要です。

このガイドでは、メディア運営の各段階で押さえるべきKPIと、その達成に向けたアプローチを、実践的な視点からご紹介していきます。確かな道筋を立て、着実に目標達成を目指しましょう。

【立ち上げ期】(0〜3ヶ月):土台作りの重要フェーズ

記事制作数やペルソナ設定の精度、カスタマージャーニーの構築に注力する時期です。 → この時期は「量」を追うのではなく、「誰に」「どんな価値を」届けるのかを徹底的に考え抜くことが重要です。ターゲット層へのインタビューや市場調査を通じて、メディアの方向性を定めていきましょう。

失敗リスク:PVばかりに注目してコンテンツ品質がおろそかになるケース。 → 焦って記事数を増やそうとするあまり、薄い内容の記事を量産してしまうことは避けましょう。この時期に作る記事は、後々のメディアの評価を左右する重要な資産となります。

【成長期】(3〜12ヶ月):加速と改善の時期

PV、UU、SEO順位、SNSシェア数などの“量”に加え、滞在時間や回遊率といった”質”の指標も追うべき段階です。 → 基礎ができたら、次は拡大フェーズ。ただし、単純な数字の拡大だけでなく、ユーザーの行動データを分析し、コンテンツの質的向上も図っていきます。

【成熟期】(1年〜):収益化と安定成長のステージ

CV数、LTV(顧客生涯価値)、広告収益など実利に直結するKPIを重視する段階です。 → この時期は、蓄積したデータと知見を活かし、収益化のための施策を本格的に展開します。記事の改善サイクルを確立し、安定的な収益基盤を構築していきましょう。

各フェーズで重要なのは、「今、何を最優先すべきか」を見極めること。KPIに一喜一憂するのではなく、長期的な成長を見据えた戦略的な施策展開が求められます。フェーズごとの目標を明確にし、チーム全体で共有しながら、着実なステップアップが求められます。

(参考リンク: フェーズ毎にオウンドメディアのKPIを設計し運用効率を向上させる手順を解説)

ユーザー中心のコンテンツ設計:ペルソナとカスタマージャーニー

ペルソナ設定の重要性

ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)の明確化がマーケティング戦略の基盤となり、顧客がどのようなプロセスを経て購買に至るのか(カスタマージャーニー)の把握することが非常に有効であることは、マーケティング業界の代表格・HubSpotの公式ガイドでも強調されています。

ペルソナ設定:理想的な顧客像の具体化

30代経営層を例に、より具体的なペルソナ設定を行います。

基本属性

- 年齢:35-39歳

- 役職:企業の経営者・役員クラス

- 業種:従業員50名規模のBtoB企業

- 年商:5億円前後

具体的な課題と悩み

- デジタル化の必要性は感じているが、具体的な進め方がわからない

- 限られた予算内で最大限の効果を出したい

- 従来の営業手法に限界を感じている

- 若手社員のデジタルスキル教育に課題を抱えている

このように年齢や職業といった基本的な属性だけでなく、その人物が抱える具体的な課題や悩みまで深く掘り下げていきます。デジタル化の必要性を感じながらも具体的な進め方に悩む経営者、限られた予算で最大限の効果を求める意思決定者など、より具体的なユーザー像を設定することで、コンテンツの方向性が明確化されるでしょう。

カスタマージャーニーの設計

カスタマージャーニーには段階的な情報設計が欠かせません。というのも、ユーザーの購買行動は、一度の接点で完結するものではないからです。認知から検討、そして最終的な購入判断まで、段階的なプロセスを経ていきます。各段階で必要とされる情報は大きく異なるため、それぞれのフェーズに適したコンテンツを用意する必要があります。

-

認知段階

コンテンツ例:基礎的な疑問に答える入門ガイド、分かりやすい事例紹介など

- 「DX入門:経営者が押さえるべき基礎知識」

- 「デジタル化で失敗する企業の特徴」

- 「今すぐ始められる!低予算DXのはじめ方」

-

検討段階

コンテンツ例:機能比較や意思決定の材料となる情報

- 「主要DXツール10選:機能と費用の徹底比較」

- 「成功企業に学ぶ:段階的なデジタル化戦略」

- 「ROI事例:投資対効果の具体的数値」

-

購入検討段階

コンテンツ例:実際の導入手順など具体的なアクションに結びつく情報

- 「導入企業インタビュー:生の声から学ぶ成功のポイント」

- 「スモールスタートで成功するDX導入ステップ」

- 「よくある失敗とその対処法:ケーススタディ20選

認知段階では、「DXって何だろう?」という基礎的な疑問に答える入門ガイドや、分かりやすい事例紹介が効果的です。検討段階に入ると、より具体的な情報ニーズが生まれます。各種ツールの機能比較や、投資対効果の分析など、意思決定の材料となる情報が求められます。

購入検討段階では、より詳細な事例研究や、実際の導入手順、予想される課題とその解決方法など、具体的なアクションに結びつく情報を提供します。このように、ユーザーの状況に応じて適切な情報を提供することで、スムーズな購買行動を促すことができます。

実践のポイント

ペルソナとカスタマージャーニーの設計は、一度行えば終わりというものではありません。実際のユーザーの反応や行動データを分析し、継続的に改善を重ねていく必要があります。例えば、どの記事に多くのアクセスがあるか、どの段階で離脱が多いかなどのデータを基に、コンテンツの質や量を適宜調整していきます。

事例としてユーザー中心のコンテンツ設計を実践し、見事な成果を上げた会社があります。具体的には、サイト内の回遊性とユーザビリティの向上を目的として、トップページやカテゴリページの改修を行いました。その結果、訪問者が必要な情報へスムーズにたどり着けるようになりました。

ユーザーのニーズに応じた適切なコンテンツを、適切なタイミングで提供することで、サイトのPVは実に48倍にまで増加。最終的には売上5億円という大きな成果につながったのです。

この事例は、ペルソナとカスタマージャーニーに基づいた戦略的なコンテンツ設計が、具体的な事業成果に直結することを示す好例といえるでしょう。とりわけ、継続的なデータ分析と改善サイクルの確立が、成功の重要な要因となっています。

(参考リンク:【事例:株式会社コムデック】PV48倍、問い合わせ10倍、売上2.4億円⇒5億円!中川がCMOとして参画してマーケティングを牽引 )

(参考リンク: Free Buyer Persona Ebooks)

(参考リンク: Customer Journey Maps: How to Create Really Good Ones [Examples + Template])

よくあるKPI失敗事例と解決策

KPI氾濫症候群:「あれもこれも」の罠

多くの組織が陥る典型的な失敗が、「KPI氾濫症候群」です。20個以上の指標を同時に監視しようとするあまり、「本当に重要な数字」が見えなくなってしまうのです。

この問題を解決するのが「3:5:2の法則」です。コンバージョン数などの核となる3つのコアKPI、UUや回遊率といった5つのサポート指標、そして記事公開ペースなど2つの先行指標に絞り込むことで、チーム全員が同じ方向を向いて進めるようになります。

虚栄指標依存:数字の誘惑

「PVが10万に到達!」という数字に一喜一憂しながら、肝心の成果(CV)が上がっていないケースも少なくありません。これは、見た目の良い数字に惑わされる「虚栄指標依存」の典型です。

例えば、「PVが増加した → それで何が良いのか? → CVにつながっているのか? → 実際の売上に貢献しているのか?」というように、数値の意味を掘り下げていきます。

データ解釈の落とし穴

「サイトの平均滞在時間が2分」という数字も、新規ユーザーに限ると30秒だった——このような解釈の誤りも散見されます。全体平均だけを見ていては、重要な課題を見落としかねません。

そこで重要になるのが、セグメント分析の徹底です。新規とリピーターの違い、スマートフォンとPCの差異、検索流入とSNS流入の比較など、様々な切り口でデータを分解することで、本質的な課題が見えてきます。

このように、KPI運用の成功には、指標の適切な選定、その意味の正確な理解、そして深い分析が不可欠です。これらの落とし穴を認識し、適切な対策を講じることで、より効果的なマーケティング活動が実現できるのです。

解決策の黄金律:「適」のバランス

1. 適切な数:「選択と集中」の実践

KPIは、多ければ多いほど良いわけではありません。最大7つのKPIに厳選することで、チーム全員が明確な優先順位を持って行動できるようになります。

たとえば、以下のような構成が効果的です:

- 最重要指標(1-2個):売上やCV数など、最終的な成果を表す指標

- プロセス指標(2-3個):リード獲得数や商談設定数など、成果につながる過程の指標

- 品質指標(2個):顧客満足度やNPS(推奨度)など、持続的な成長を支える指標

2. 適応的な設計:「進化するKPI」

ビジネス環境は常に変化しています。四半期ごとのKPI見直しは、その変化に柔軟に対応するための重要な機会となります。

見直しのポイント:

- 市場環境の変化への対応

- チームの成長に合わせた目標の調整

- 新しい課題やチャンスの発見

- 施策の効果検証と軌道修正

3. 適度なプレッシャー:「健全な緊張感」

達成率70-130%の範囲設定は、チームに適度な緊張感をもたらします。低すぎる目標は成長機会を失い、高すぎる目標はモチベーション低下を招きかねません。

この「適度な」範囲を設定するためのアプローチ:

- 過去の実績データの分析

- 業界標準との比較

- チームの現状能力の評価

- 成長余地の見極め

(参考リンク: Forbes: Win In The Game, Not Practice: How KPI Tunnel Vision Fails Marketers)

(参考リンク: vol.11 サポートサイトにおけるKPI設定の落とし穴)

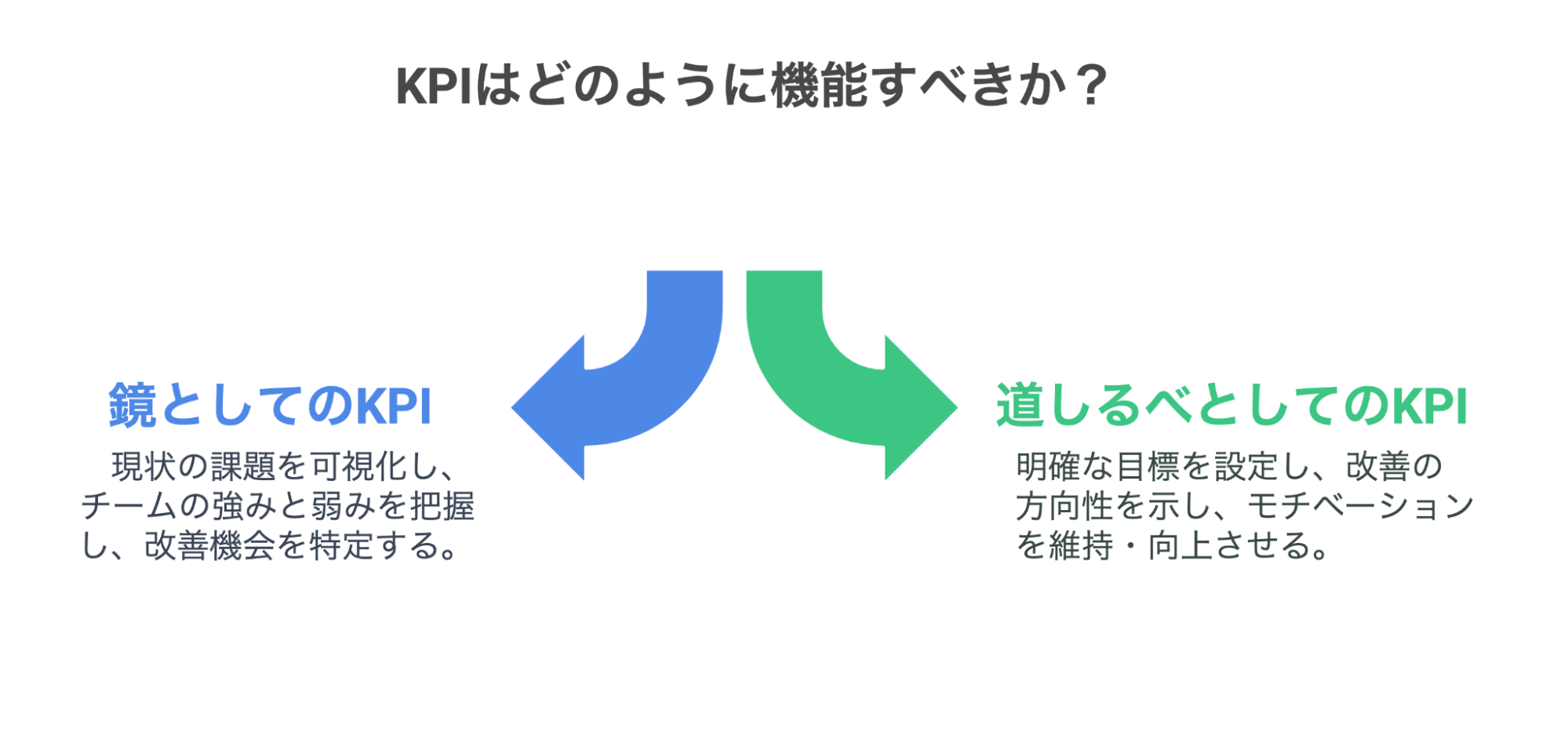

KPIの二面性:鏡と道しるべ

KPIは、現状を映し出す「鏡」であると同時に、進むべき方向を示す「道しるべ」でもあります。この二面性を理解し、バランスの取れた運用を心がけることが重要です。

鏡としてのKPI(定量評価)

- 現状の課題を可視化

- チームの強みと弱みの把握

- 改善機会の発見

道しるべとしてのKPI(定性評価)

- 目指すべきゴールの明確化

- 改善の方向性の提示

- モチベーションの維持・向上

創造性を育むチーム対話

数値目標に追われるあまり、チームの創造性が失われては本末転倒です。定期的なチーム対話を通じて、KPIの背景にある「なぜ」を共有し、より良い解決策を生み出す機会を作ることが重要です。

効果的なチーム対話のポイント:

- KPIの意図や背景の共有

- 現場からの改善提案の収集

- 成功体験の共有と称賛

- 失敗からの学びの抽出

このように、3つの「適」を意識したKPI運用と、定期的なチーム対話の組み合わせにより、持続的な成長サイクルを確立することができます。数字は目的ではなく、より良い成果を生み出すための道具であることを忘れずに、バランスの取れたKPI運用を心がけましょう。

(参考リンク:「良いKPI」の10箇条 ~適切なKPIの設計・運用の法則~)

まとめ

メディア運営で大切なのは、数字を追いかけることだけではありません。確かに数値目標は私たちの道標となりますが、それに縛られすぎると、チームの創造性や自由な発想が失われかねません。

まずは、「なぜこの数字を追うのか」をチーム全員で共有しましょう。経営目標とメディア運営の方向性を確認し、PDCAを行うことで、日々の取り組みと大きな目標のつながりが見えてきます。

特に外注先との協業では、明確な目標設定が効果を発揮します。「こんなコンテンツを作りたい」という思いと、具体的な数値目標をバランスよく共有することで、より良い協力関係を築けるはずです。

定期的なレビューを通じて成果を分かち合い、時には立ち止まって軌道修正することで、数字も心も伴った成長が実現できるのです。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。