あなたはより良い睡眠のために、サプリメントを選んでいます。

Aの商品:「販売実績10万個突破!睡眠の質を高める自然由来成分配合」

Bの商品:「○○大学医学部 睡眠専門医 監修。最新の睡眠研究に基づく成分設計」

どちらを選びますか?

この直感的な判断こそが、今日お伝えしたいメッセージの核心です。

Aの商品は魅力的なセールスコピーで消費者の関心を引く工夫がされていますが、多くの人は専門家の裏付けがあるBの商品に安心感を覚えるでしょう。さらに、Googleの品質評価ガイドラインにおいても、専門家による裏付けは重点的に評価され、これが欠けているコンテンツは検索順位で不利になる傾向があります。

企業のウェブコンテンツは、単なる情報提供ではなく、ブランドの信頼性そのものを形作るものです。どれほど技術的なSEO対策を施しても、「この情報は本当に信頼できるのか?」というユーザーの根本的な疑問が解消されなければ、真の成果には結びつきません。こうした不信感を払拭する最も効果的な方法が、確かな専門知識を持つ監修者の存在なのです。

この記事では、専門家監修がビジネス成果にもたらす具体的なメリット、理想的な監修者の選定基準、そして監修者選びを誤った場合に生じる潜在的なリスクについて解説します。「外注記事の品質を高めたい」「コンテンツマーケティングで確実な成果を出したい」とお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

E-E-A-TとYMYL:Google評価を左右する重要キーワード

SEOやコンテンツマーケティングに携わっていると、「E-E-A-T」や「YMYL」という言葉を耳にする機会は増えているのではないでしょうか。ここでは、この2つのキーワードが何を意味し、なぜ重要とされているのでしょうか。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)とは?

Googleが検索順位を決定する際に重視する、ウェブサイトやコンテンツの品質評価における核心的な要素です。E-E-A-Tは以下の4要素で構成されます。

- Experience(経験):筆者や監修者が実際の現場経験や体験を持っているか

- Expertise(専門性):テーマに対する深い知識や資格を有しているか

- Authoritativeness(権威性):業界内での実績、知名度、専門的評価を得ているか

- Trustworthiness(信頼性):情報源が明確で、正確な情報発信をしているか

特に医療・金融・法律といったユーザーの生命や財産に直接関わる分野(YMYL領域)では、これらの信頼性要素がより厳格に審査されます。こうした重要分野において、専門家の監修なしに「ただ情報を羅列するだけ」のコンテンツでは、Googleのアルゴリズムからもユーザーからも信頼を得ることは難しいでしょう。

YMYL(Your Money or Your Life)とは? あなたの人生と財産を左右する重要情報領域

YMYLは「Your Money or Your Life」(あなたのお金や命に関わる)の頭文字から生まれた概念で、ユーザーの人生や財産に直接影響を与える重要分野を指します。Google検索アルゴリズムの世界では、これらの分野は特別な厳しさで評価されています。

医療情報 ― 病気の症状や治療法など、健康を左右する可能性のある情報

金融アドバイス ― 投資戦略、税金対策、年金計画など、資産形成に影響する情報

法律ガイダンス ― 契約、相続、訴訟など、重大な権利や義務に関わる情報

想像してみてください。医療サイトの「この症状は自然に治ります」という無責任な一文が、実は早急な治療が必要な患者を危険にさらすかもしれません。

また、金融サイトの「この投資法なら確実に儲かる」という根拠のない断言が、読者の貯金を吹き飛ばす可能性もあるのです。こうした取り返しのつかないリスクがあるからこそ、「専門家による監修の有無」がYMYL分野では生命線となります。

AIライティングでは到達できない”専門家の眼”という境地

ChatGPTやGeminiなど、生成AIの進化は目覚ましく、かつて数時間を要した文章制作が、今や数分で完了します。しかし、この”革命的技術”が抱える決定的な盲点があります。

法律は改正され、医療は進化し、金融市場は変動します。この”生きた現実”において、誤った情報はユーザーの人生や財産を根底から揺るがす脅威となりうるのです。

生成AIは過去のデータから学習するという根本的な性質上、次のような限界を持っています。

昨日改正された法律への対応不足 — 施行前の最新法改正をAIが完全に理解することはほぼ不可能です

専門分野の微妙なニュアンスの欠如 — 「実務ではこう解釈する」という業界常識をAIが把握することは困難です

判例や事例の解釈の浅さ — 専門家が事例から読み取る深い含意をAIが再現することはできません

最新のAIは驚くほど精緻な文章を生成しますが、だからこそ危険性も高まっているのです。

実際、ChatGPTが一般公開された2022年11月直後から調査されたカンザス大学寿命研究所の研究ではAIによって生成される誤情報の重要な脆弱性について指摘しています。子を持つ親を対象に、子供の健康に関するテキストを著者を明かさずに配布したところ、多くの親が ChatGPT が生成したコンテンツと専門家が生成したコンテンツの区別がつかなかったというのです。

精巧な文体で書かれた誤情報ほど、信頼を裏切る力を持ちます。ここで必要となるのが、人間の専門家による最終防衛線です。

(参考リンク:General Guidelines )

(参考リンク: Study: ChatGPT needs expert supervision to help parents with children’s health care information)

専門家監修がもたらすメリット

「専門家監修」という言葉は即効性のある解決策ではありません。しかし、適切に活用すれば、あなたのビジネスに計り知れない価値をもたらします。具体的にどんな利点が得られるのでしょうか。

ユーザーの信頼を獲得し、エンゲージメントが向上

「医師監修」「税理士監修」「弁護士監修」「管理栄養士監修」——こうした専門資格を持つ人の名前が記事に記載されるだけで、コンテンツの信頼性は劇的に高まります。例えば健康食品のサイトで「○○大学医学部教授による栄養バランスの監修」と明記されていれば、ユーザーは安心して情報を受け入れる心理が働きます。

この信頼感は数字となって表れます。ページ滞在時間の延長、SNSシェア数の増加、そしてブックマーク登録の上昇——これらはすべてGoogleが「価値あるコンテンツ」と判断する重要なシグナルとなり、結果的に検索順位の上昇にも寄与するのです。

ブランドイメージが磨かれ、想定外のビジネスチャンスが生まれる

権威ある専門家との協業は、あなたのメディア自体の格を一段階も二段階も引き上げます。監修者の知名度や業界での立ち位置によっては、あなたのサイトが「業界の最新情報が集まる場所」として認識されるようになるでしょう。

実際に、著名な医師や研究者とのコラボレーションによって、他メディアからの取材依頼や業界イベントへの招待が舞い込むケースは珍しくありません。こうした展開は単なるSEO対策の枠を超え、ビジネス全体の価値向上につながります。一流の専門家との関係構築は、長期的な競争優位性を生み出す無形資産となるのです。

コンバージョン率(CVR)の向上

信頼されるサイトでは、訪問者の行動パターンが変わります。商品購入、問い合わせ、資料請求——これらのアクションに踏み切るハードルが下がります。

この消費者行動を裏付けるのは米マーケティング企業大手のニールセンの調査です。

900人の消費者に、①専門家によるコンテンツ、②ブランドが制作したコンテンツ、③ユーザーレビューのコンテンツを紹介しました。

この調査は9つの異なるカテゴリの商品について行われましたが、購入サイクルの3つの領域(ブランド知名度・ブランド親和性・購入意欲)すべてで大きな向上を示した唯一のコンテンツタイプであることがわかりました。

具体的には、専門家コンテンツはブランドコンテンツより88%、ユーザーレビューより50%向上させました。また、購入意向についてもブランドコンテンツより38%、ユーザーレビューより83%高める効果がありました。つまり、信頼できる専門家の監修を受けたコンテンツは、消費者の信頼獲得から購買決定に至るまでの全プロセスにおいて、他のいかなるコンテンツタイプよりも強力な影響力を持っているのです。

「安心して行動できる環境」においてはコンバージョン率が飛躍的に向上し、専門家監修はまさにその「安心感」を提供する最も効果的な手段の一つなのです。

(参考リンク: Nielsen: Consumers Crave Real Content When Making Purchase Decisions)

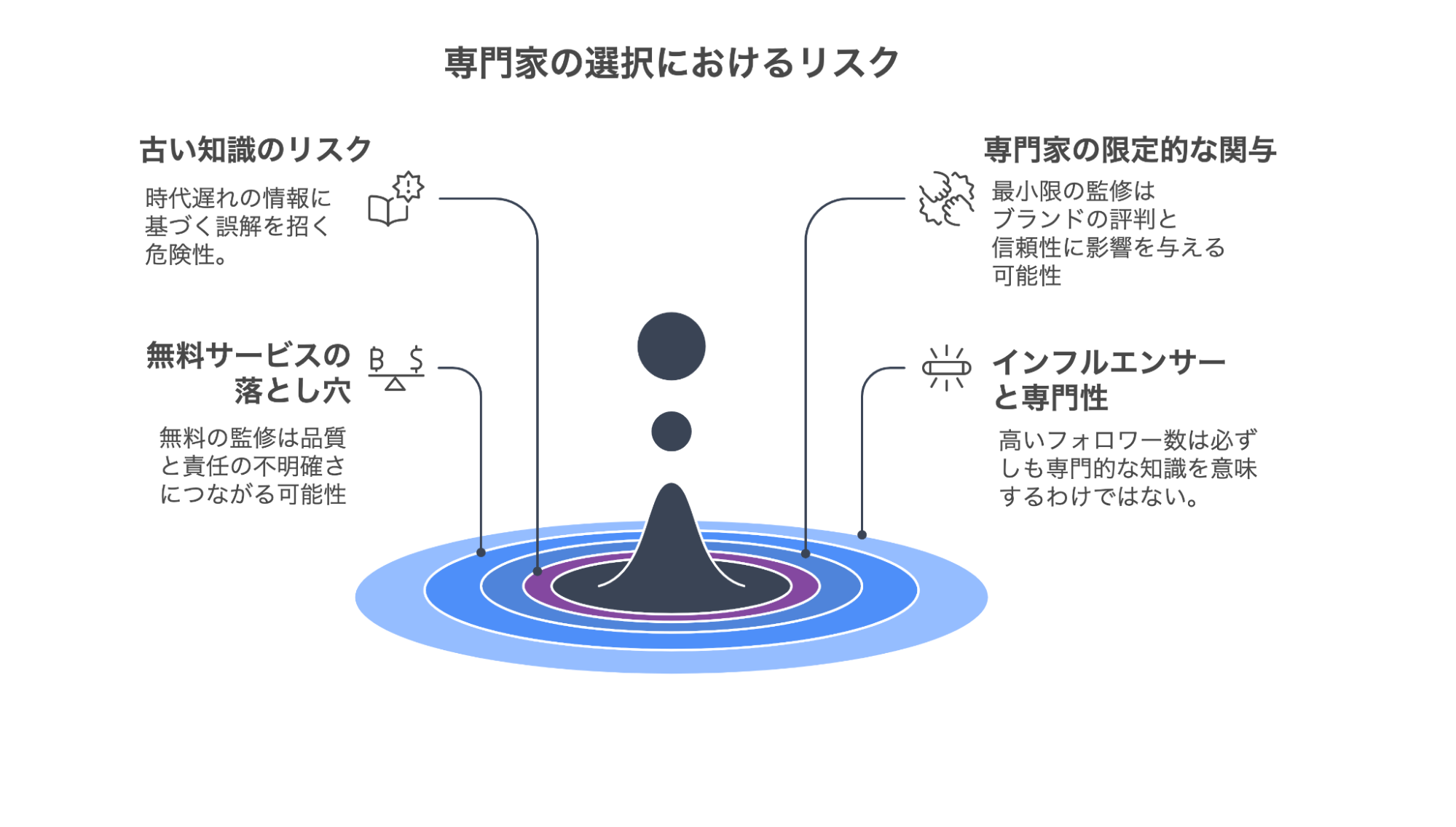

「監修者選びの失敗」が招く4つの致命的リスク

ただし、「専門家監修を入れておけば何でもOK」という考えは大きな落とし穴です。監修者選びを誤れば、むしろ逆効果になりかねません。以下では、避けるべき典型的な失敗パターンを解説します。

「肩書きだけの専門家」を採用する危険性

一見「素晴らしい経歴だ!」と思える資格や肩書きでも、実際は最新の動向から取り残された知識しか持たない「化石化した専門家」も少なくありません。

またファイナンシャルプランナーや管理栄養士など、五万人を超える資格保有者がいる分野では、資格取得から何年も経過していてほぼ実務経験がないという有資格者も少なくありません。

資格を持っていてもそれを日常的に活用していなければ、価値ある監修は期待できないでしょう。例えば、10年前のファイナンシャルプランナー資格保有者が、iDeCoや積立NISAについての最新情報を正確に解説できるのか懸念があります。

そのため依頼する場合は、肩書きだけでなく実績や経歴もしっかり確認することが肝心です。

誤情報の拡散リスク:古い知識や誤った認識に基づいた監修は、ユーザーに有害な情報を提供することになります。YMYLジャンルでは特に危険

Googleからの厳しい評価:整合性を欠いた内容は、ユーザーの離脱率上昇を招き、Googleアルゴリズムから「低品質コンテンツ」のレッテルを貼られる可能性

「権威はあるが、協力的でない」専門家の落とし穴

著名な「先生」の中には、対価に見合わない「名義貸し」程度の関与しかしてくれないケースがあります。これは特に警戒すべき状況です。

- 「監修料が低いから」と実質的なチェックを省略する

- 内容の修正依頼に対して返答がなく、スケジュールが遅延する

- 専門的な質問に対して曖昧な回答しか得られない

こうした「実質的な監修が行われていない状態」は、いざSNSなどで批判を受けた際に「監修者は形だけだった」という事実が露呈し、ブランドイメージが一瞬で崩壊する危険性をはらんでいます。

「無料監修サービス」に潜む見えない代償

「医師による無料監修」などの謳い文句には、必ず裏側があります。多くの場合、監修者自身が「自分の名前を売るため」に対価を求めないビジネスモデルとなっています。つまり監修者は「お客様」としての立場になり、品質よりも自己PRが優先されるケースが少なくありません。

監修の質と深さに期待できない:無償の場合、時間をかけた丁寧な監修は期待できません。

責任の所在が不明確:問題発生時に「無料だから」という言い訳が通用するわけではありません。

「タダより高いものはない」という言葉の意味を、この文脈でも心に留めておくべきでしょう。

「インフルエンサー」と「専門家」の見極め

SNSで10万人、20万人のフォロワーを持つインフルエンサーは、情報拡散の強力な味方です。しかし、「多くの人に影響力がある」ことと「専門的知識がある」ことはイコールにはなりません。

確かに専門的知見と豊富なフォロワー数を兼ね備えたインフルエンサーも存在するため一般化はできませんが、企業PRではなく専門的見解の提供者として起用する場合には、その実質的な専門性を慎重に評価する必要があるでしょう。

それでも「専門家・監修者」が必要!不可欠な決定的理由

ここまでリスクを強調してきたため「監修なんて手間とコストがかかるし、諦めようか」と感じるかもしれません。しかし、以下のメリットを理解すれば、専門家監修はビジネス成長の触媒であり、競争優位性を築く最強の武器であることが明確になるでしょう。

ユーザーエンゲージメントとCVRの向上

専門家の監修を受けたコンテンツには、目に見えない「信頼のオーラ」があります。この信頼感がユーザー行動を根本から変えるのです。閲覧時間が延び、ページ回遊率が高まり、ブックマークやSNSでの自発的共有が増加します。

最も重要なのは、購入・申込み・問い合わせといったビジネス成果に直結する行動へつながることです。

コンテンツの正確性・信頼性の担保

2024年11月に実施されたBizHits記事監修サービスによる独自調査によると、「専門家による記事監修があると信頼度が上がるか」というアンケートに対して「とても上がる」「やや上がる」という回答が88.1%で多くを占めました。

また、専門家の監修があることによって信頼度が上がる理由としては「正確だと思える」が33.3%でトップとなりました。

この結果からも明らかなように、ユーザーは専門家の監修記事に信頼感を抱いています。消費者はインターネット上の膨大な情報の中で、「本当に正しい情報」を見極める術を求めており、専門家監修という「品質保証ラベル」がその判断基準として機能しているという一つの指標となるでしょう。

アルゴリズム変化に強い、揺るぎないSEO資産の構築

SEOの世界では、小手先のテクニックは常に陳腐化のリスクを抱えています。

またAI検索によってSEOが根底から覆るリスクもあります。キーワード詰め込みやリンクスキームに依存したサイトが、一度のアルゴリズム更新で順位を崩壊させる事例は数え切れません。対照的に、専門家監修による本質的な価値提供—Googleが推奨するE-E-A-Tを体現したコンテンツは、アルゴリズムの嵐にも揺るがない堅固な資産となります。

5年後、10年後を見据えたとき、専門家と共に築き上げたコンテンツライブラリこそが、競合他社が真似できない、あなただけの「独自の競争優位性」として輝き続けるのです。

(参考リンク:専門家の記事監修で信頼度は上がる?依頼方法や選ぶ際の注意点も紹介 )

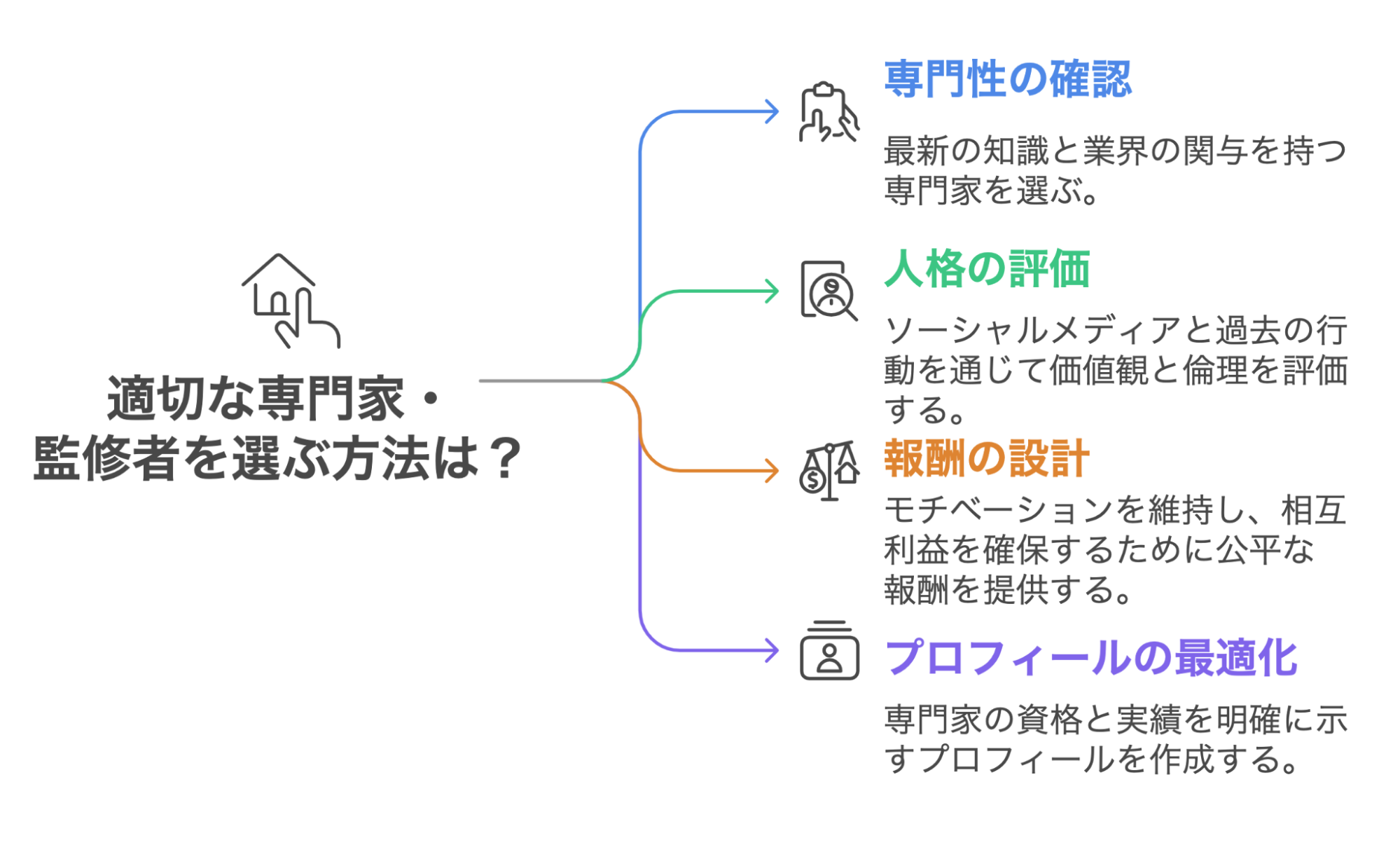

適切な専門家・監修者を見極める黄金の4ステップ

「どうすれば信頼できる監修者と出会えるのか」—この問いは、コンテンツ戦略の成否を左右する重要な課題です。以下では、成功確率を高めるための実践的なチェックポイントを詳しく解説します。

①資格や肩書きを超えた「現在進行形の専門性」を確認する

肩書きや資格は入口に過ぎません。真に価値ある監修者は、今この瞬間も専門知識をアップデートし続けている人物です。具体的には以下のポイントをチェックしましょう:

- 直近1年以内に学会発表やセミナー登壇をしているか

- 業界の最新動向や法改正について積極的に言及しているか

- 専門メディアや学術誌への寄稿は継続的に行われているか

- オンライン/オフラインでの教育活動や啓発活動に携わっているか

名ばかりの資格保持者ではなく、「生きた知識」を持つ実務家であるかどうかを見極めることで、コンテンツの鮮度と正確性を担保できます。

②SNSや過去の言動から思想や人格面をリサーチする

専門的知見があっても、過度に偏った思想や問題行動がある監修者は、長期的には大きなリスク要因となり得ます。事前に以下の点を調査しましょう。

- Twitter(X)やFacebookなどでの発言内容や論調

- 過去の炎上事例や業界内での評判

- インタビュー記事や寄稿文での人間性や価値観

- 他社との協業実績やその成果

企業のブランドイメージと相容れない価値観を持つ専門家との協業は、将来的に大きな軋轢を生む可能性があります。「専門性」と「人間性」の両面から総合的に判断することが重要です。

③適正な報酬設計でwin-winの関係を構築する

報酬が低すぎれば、監修者のモチベーションも低下し、「形だけのチェック」に終わる危険性があります。例として次のようなアプローチもあります。

- 市場相場を踏まえた適正な金銭的報酬の設定

- 自社メディアの月間PVやユニークユーザー数などの実績データの共有

- 監修者の著書やセミナーの紹介枠を提供

- SNSアカウントや個人ブログへのリンク設置による認知拡大

- 企業の社内勉強会や顧客向けイベントでの登壇機会の提供

監修者にとっても魅力を感じられる多角的な価値提供を行うことで、持続可能な協力関係を築けるでしょう。

④ユーザーに「一目で専門家と分かる」プロフィール設計を行う

せっかく優秀な監修者を起用しても、その専門性がユーザーに伝わらなければ意味がありません。以下の要素を最適化しましょう。

- 鮮明かつプロフェッショナルな印象の顔写真

- 分野に直結する資格や経歴を最初に記載

- 具体的な実績数(「100件以上の相談実績」など)の明示

- 関連する受賞歴や著書情報

- 親しみやすさと権威性のバランスが取れた紹介文

特に重要なのは、扱うテーマに最も関連性の高い資格を前面に出すことです。例えば金融系の記事で料理講師の資格を強調するよりも、ファイナンシャルプランナーや税理士としての実績を優先的に示すべきでしょう。

専門家監修を最大限に活かす5つの実践テクニック

適切な監修者を選定した後は、その専門性と権威をコンテンツにどう活かすかが次の課題となります。ここでは、読者の信頼を深め、ビジネス成果につなげるための具体的な施策をこれまでの経験に基づいて解説します。

①記事の「入口」と「出口」に監修者情報を戦略的に配置する

専門家情報の掲載位置は、ユーザーの信頼形成に大きく影響します。以下の2段階アプローチを取り入れましょう:

- 記事冒頭(入口)での簡潔な監修情報: 「本記事は○○大学医学部△△科教授・□□医師(専門:◇◇)監修のもと作成しています」

- 記事末尾(出口)での詳細プロフィール: 顔写真、経歴詳細、著書情報、SNSリンクなど、興味を持ったユーザーがさらに深く知れる情報を提供

この「サンドイッチ構造」により、読者は記事を読み始める前に安心感を得て、読了後には監修者への信頼をさらに深めることができます。特に専門性が問われるYMYL領域では、この二重の信頼構築が重要です。

②検索エンジン向け構造化データを徹底活用する

Googleなどの検索エンジンは、Schema.orgに準拠した構造化データを解析し、コンテンツの信頼性を評価します。以下のマークアップを適切に実装しましょう:

- Personスキーマ:監修者の氏名、肩書き、所属機関、専門分野などを明示

- Organizationスキーマ:運営企業やメディアの正式名称、設立年、所在地などを記載

- Articleスキーマ:執筆者、監修者、公開日、更新日などのメタ情報を提供

これにより、検索結果に監修者情報を含むリッチスニペットが表示される可能性が高まり、CTR(クリック率)の向上につながります。また、E-E-A-Tの評価要素として、Googleのアルゴリズム評価にもプラスの影響を与えるでしょう。

③執筆者と監修者の明確な役割分担を読者に示す

高品質なコンテンツ制作には、執筆と監修の適切な役割分担が不可欠です。この制作プロセスを読者に透明に伝えることで、さらなる信頼構築が可能になります。

- 執筆者の役割: テーマの調査・構成、読者目線での分かりやすい解説、魅力的な文章表現

- 監修者の役割: 専門的見地からの事実確認、最新情報の補完、誤解を招く表現の修正

記事内に「本記事は○○(ライター)が執筆し、△△(専門家)が医学的観点から監修しています」のような一文を入れるだけでも、読者の安心感は大きく高まります。

④監修者による「声」を効果的に取り入れる

監修者の専門知識をより直接的に伝えるために、記事内に「専門家の声」として引用部分を設けることも効果的です:

- 記事の要点をまとめた「監修者からのポイント解説」

- 一般的には知られていない「プロだからこそ分かる重要事項」

- 実務経験から得られた「現場で役立つ実践的アドバイス」

これらの「直接の声」は、読者に専門家との対話感覚を与え、情報の信頼性と有用性を飛躍的に高めます。また、引用部分を視覚的に目立たせることで、スキミング(拾い読み)をする読者にも重要ポイントを効果的に伝えられます。

⑤監修情報の定期的な見直しと更新を徹底する

監修情報は「一度設定したら終わり」ではありません。以下のような定期的なメンテナンスが必要です:

- 監修者の最新の肩書きや資格情報への更新

- 新たな研究業績や著書情報の追加

- 監修日の明示と定期的な再監修の実施

- 法改正や業界動向の変化に応じたコンテンツの刷新

特に医療や法律など、頻繁に情報がアップデートされる分野では、「最終監修日:20XX年XX月」のような情報を明示し、定期的に内容を更新することが信頼性維持の鍵となります。

専門家監修は「コスト」ではなく「資産構築への投資」

専門家監修は、特にYMYL(医療・金融・法律)領域において、もはや「あると便利」な調味料ではなく「ビジネス成功のレシピに不可欠な主材料」となっています。一方で、不適切な監修者選定は、単なる「機会損失」という雨漏りではなく、「誤情報拡散」という洪水を招きかねません。信頼は積み木のように一つずつ積み上げるものですが、崩れるのはドミノ倒しのように一瞬です。

適切に選定した専門家は、優れた指揮者がオーケストラを導くように、あなたのコンテンツ戦略に調和と説得力、確かな信頼をもたらす存在になるでしょう。もし「専門家選びの地図がない」と感じるなら、編集プロダクションやコンサルタントという”専門家を知る専門家”の力を借りるのも一案です。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。