ライバルたちがひしめく検索結果の戦場で、ひときわ輝く1位の座。「なぜあのサイトばかりが上位に?」「何をすれば私たちも頂点を目指せるの?」 ――そんなため息をつく方も多いのではないでしょうか。

プロ野球のペナントレースのように、毎日順位が変動するSEOの世界で安定した成績を残すチームには、必ず共通する「勝ちパターン」があります。大切なのは、「検索した人が本当に知りたいこと」を理解し、それに応える質の高い記事を書くこと。

そして、サイトの内側と外側の両方からSEO対策を丁寧に行うことです。そうすることで、Googleからもユーザーからも「信頼できるサイト」として認められ、自然と上位表示につながっていきます。

継続的な運用と改善が重要であることを強調し、長期的なビジネス成長につながるSEOの考え方や具体施策を、現場の目線と具体例からわかりやすく紹介します。理論と実践、その両輪で成果を生み出すためのノウハウを余すことなくお伝えします。

激戦キーワードで1位を取る意味とは

「激戦キーワード」とは、検索ボリュームが多く、多くの企業がこぞって上位表示を狙うために競争が激しいキーワードのことです。例えば、「デジタルマーケティング」「SEO対策」などはまさに激戦の領域といえます。なぜそれほどまでに1位を目指すのでしょうか。

SEOClarity社は2012年、モバイルとデスクトップでのクリック率(CTR)の違いを比較分析する調査を実施し、11,302件のSERPデータを詳細に分析しました。

分析の結果、検索結果の1位を獲得すると、クリック率(CTR)が約13.94%になるのに対し、2位では7.52%にまで落ちるというデータが示されました。

これはまるで、繁華街の一等地にある看板と、少し奥まった場所にある看板の違いに似ています。大通りの目立つ場所に店の看板があれば、多くの人が気づいて入店する可能性が高いですが、ほんの少し裏道に入っただけで通行人の目に触れる機会は大幅に減ってしまいます。

つまり、1位を奪取できるかどうかが、アクセス数の大幅な増減を左右し、ビジネスに直結するということです。

1位のクリック率とブランドへの影響

1位表示されることは、アクセス数だけでなくブランド力の向上にも寄与します。ユーザーから見れば、「最も上位に表示される=信頼できる情報源」という図式になりやすいためです。たとえば、新しいレストランを探すとき、検索結果のトップに表示されるお店からレビューを読む人が多いのと同じ感覚です。

わざわざページを何ページもスクロールしなければ見つからないお店を選ぶ人は稀でしょう。

「おすすめ店」として地図アプリのトップに載っていれば、「ここは良さそうだ」と感じてもらえますよね。

競合他社が増える背景

情報がインターネット上に溢れ、誰でもサイトやブログを簡単に開設できるようになった現代では、企業だけでなく個人事業主やフリーランス、はたまた趣味の延長線でサイト運営をしている人までが上位表示を狙います。その結果、激戦キーワードは文字通り「飽和状態」に近い競争レベルになっています。

特定のキーワードで検索した結果、表示されるウェブサイトの数が膨大で上位表示されているウェブサイトの内容が、互いに酷似してしまうようなケースです。

しかし、そこで差別化を図る視点が「編集力」です。単なる文字数稼ぎのコンテンツや、ありきたりな情報のコピペではなく、「どう読んでもらうか」「いかにわかりやすく伝えるか」という観点を取り入れることで、質と信頼度を高めることができます。

特に注目すべきは、ユーザーの「読後体験」です。記事を読み終えた後に「役に立った」「新しい発見があった」と感じてもらえるコンテンツこそが、長期的な支持を獲得し、結果としてGoogleからも評価される傾向にあります。そのためには、表面的なSEO対策だけでなく、読者目線に立った丁寧な情報設計が欠かせないのです。

(参考リンク: CTR Research Study)

1つ目の施策:検索意図を正確に把握した高品質コンテンツ制作

激戦キーワードで勝つための第1の施策は、「ユーザーの検索意図を的確に捉えたコンテンツを作ること」です。

どんなに情報量が豊富でも、ユーザーが求めている答えが見つからなければ、滞在時間は短くなり検索エンジンからの評価も下がってしまいます。

例えば、「転職 面接 対策」というキーワードで検索するユーザーは、明日や来週に迫った面接に向けて具体的なアドバイスを求めています。

そこで「面接の歴史」や「面接とは何か」といった一般論から始めるのではなく、「よく聞かれる質問TOP10とその回答例」「面接官の心理と評価のポイント」「業界別・職種別の特徴的な質問」など、すぐに実践できる情報を前面に出すべきです。

また、「転職面接での失敗談と対処法」「面接直前の30分でやるべきこと」といった、具体的なシーンに即した内容を提供することで、ユーザーの切実なニーズに応えることができます。

キーワード分析と検索意図の分類

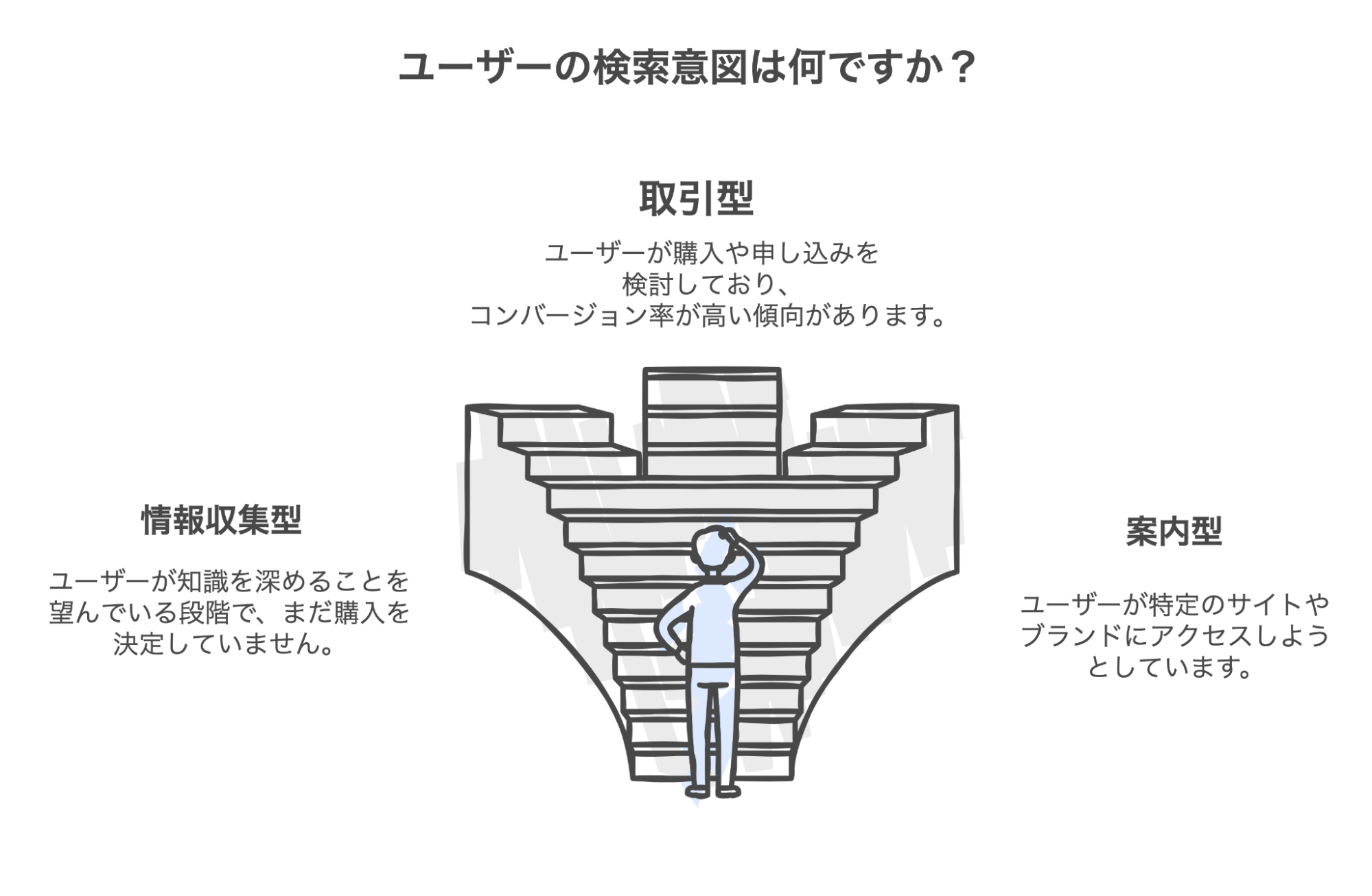

ユーザーの検索意図は、主に以下の3つに分類されます。

1. 情報収集型:製品やサービスの情報、あるいは知識を深めるためのリサーチ目的

例1: 「SEOとは」

- SEOの定義や概要を知りたいユーザーが調べるキーワード

例2: 「レシピ ナン 作り方」

- ナンの作り方や手順を知りたいユーザー

これらはいずれも「知識を深める」あるいは「情報を把握すること」が主な目的です。ユーザーはまだ何かを購入するかどうかは決めておらず、「まずは知りたい」という段階にあります。

2. 取引型:購入・申し込みなどアクションを検討している段階

例1: 「オンライン英会話 申し込み」

- 具体的にサービス登録や申し込みへ進もうとしているユーザー。

例1: 「MacBook Pro M2 価格 比較」

- 実際に商品を買うことを前提に、価格を比較しているユーザー。

取引型キーワードは、ユーザーが何らかのアクション(購入・申し込み・予約など)を検討している段階で検索されるものです。コンバージョン率が高い傾向にあり、ビジネスとしては最も重要な局面を握る検索意図といえます。

3. 案内型:特定のサイト名や場所を探している場合

例1:「マクドナルド」

- 公式サイトやトップページにアクセスするために入力するユーザー。

例2: 「Gmail 使い方 ガイド」

- 厳密には情報収集型に近い部分もありますが、特定サイト(Gmail)に関する案内情報を探しているので案内型として分類されることが多いです。

案内型キーワードは、ユーザーが特定のサイトやサービス、ブランド名を探している場合に使用されます。例のような「マクドナルド」「Gmail 使い方 ガイド」といった検索がこれにあたります。

ブックマークを使わず検索エンジン経由でアクセスする習慣のあるユーザーや、正規の公式サイトを確実に見つけたいユーザーの意図に応えるものです。このようなキーワードでは、シンプルで明確な導線と、信頼性を示す要素(SSL証明書、公式マークなど)が特に重要になってきます。

データセキュリティソリューションを提供する世界最大手Entrust社の日本語版「SSLとは?」の解説ページでは、「SSLセキュリティを使用すれば、少なくとも83%の消費者が離れていく原因となる、初歩的なデータ侵害を防ぐことができます」と示していることからもその重要性が伺えるでしょう。

(参考リンク: SSLとは?)

顧客の検索意図は?離脱してしまうケース

例えば、「SEO ツール 比較」というキーワードなら、「複数のツールを比較して、どれが最適か知りたい」という情報収集+取引型に近い意図が考えられます。

ここでユーザーが欲しいのは「具体的なツール名」「料金」「機能一覧」「メリット・デメリット」です。もし単に「SEOの定義」を書いていたら即離脱ですよね。

ユーザーの意図を汲み取り、それぞれの特徴や月額費用、利用企業の実績などを詳細に比較することで、意思決定をサポートできます。

また「予算別おすすめツール」「企業規模別の選び方」といった実践的な切り口を提供することで、より具体的な検討材料を提示することができるでしょう。

高品質コンテンツの具体例

– 信頼性を高める要素:

・健康に関する情報を探しているときに、「医師が発信する医学的根拠に基づいた記事」と「個人の体験談を書いた素人ブロガーの記事」の人はどちらを信じるでしょうか。

専門家や公的機関の見解、統計データを引用することで、ユーザーからの信頼度アップします。

最新の研究結果や、業界で広く認められている基準を参照することも効果的です。また、情報の出典を明確に示し、必要に応じて複数の信頼できる情報源からクロスリファレンスを行うことで、より確かな情報提供が可能になります。

・読者が実際に活用できる具体的なアドバイスやステップバイステップのガイドを含めることで、コンテンツの実用性が高まります。理論的な説明だけでなく、実践的な例示や事例研究を組み込むことで、読者の理解度と満足度が向上します。

・情報の限界や不確実性について正直に言及し、必要に応じて免責事項を明記することで、読者との信頼関係を築くことができます。また、定期的な内容の更新や改訂履歴の明示により、情報の鮮度と正確性を維持します。

– 記事の構成・わかりやすさ:

画像や図表、動画を適切に配置すると、情報の理解がしやすくなり、記憶にも残りやすくなります。 特にレシピや手順書など、実際に行動を伴うコンテンツでは、各ステップを視覚的に示すことで、読者の理解が深まり、実践のハードルも下がります。

例えば、「ネクタイの結び方」を学ぶときのことを想像してみてください。

- 文章だけで「まず、ネクタイを長いほうを手前にして持ち、短いほうの上を交差させ…」と説明されても、具体的な動きがイメージしにくく、何度も読み返すことになるでしょう。

- イラストや動画を使って、手順をひと目で確認できると、「このとおりに手を動かせばいいんだ!」と直感的に理解でき、すぐに実践できるはずです。

また、見出しや箇条書きを使って情報を整理すると、読みやすくなり、重要なポイントがすぐに把握できます。 長い文章が続くと必要な情報を探すのが大変ですが、要点が整理されていれば、読者はストレスなく知りたいことにたどり着けます。

このように、文章だけでなく視覚的な情報を適切に組み合わせることで、コンテンツの分かりやすさが格段に向上し、ユーザーの満足度も高まるのです。

– ストーリーテリング:単なるデータの羅列ではなく、なぜそれが重要か、使えば何が変わるのかを具体的に書く。読者が”自分事”としてイメージできる言葉選びが鍵です。

「検索意図に合ったコンテンツを提供する」というのは、一見シンプルですが、ユーザー目線の深い分析と精緻なコンテンツ設計が欠かせません。

さらに重要なのは、ユーザーの悩みや不安に寄り添う姿勢です。「SEOツール選びで失敗したくない」という気持ちに応えるため、実際の活用事例や具体的な成果数値を示すことで、より説得力のある情報提供が可能になります。

例えば靴を買うときに「この靴は人気があります」と言われるよりも、「長時間歩く人にはこのクッション性が最適です」と言われたほうが納得しやすいのと同じです。

また、読者の知識レベルに応じて、専門用語を適切に補足することも、高品質コンテンツには欠かせません。まるで、初心者向けの登山ガイドが、いきなり「アイゼンが必要です」と言わずに、「雪道で滑らないように靴につける金属製の爪です」と説明するのと同じように、読者に合わせた丁寧な言葉選びが求められます。

このように読者の知識レベルに合わせて、専門用語の説明を適切に補足することも、高品質コンテンツには欠かせない要素といえるでしょう。

2つ目の施策:ウェブサイト全体のSEO要素最適化

第2の施策は、いわゆる「内部SEO」と「外部SEO」を含めたウェブサイト全体の技術的・構造的な最適化です。

どんなに素晴らしい記事を書いても、検索エンジンが正しく評価できる状態になければ結果につながりません。実際、多くの企業サイトでは、この基礎的な部分の改善で大きく順位を上げることができています。

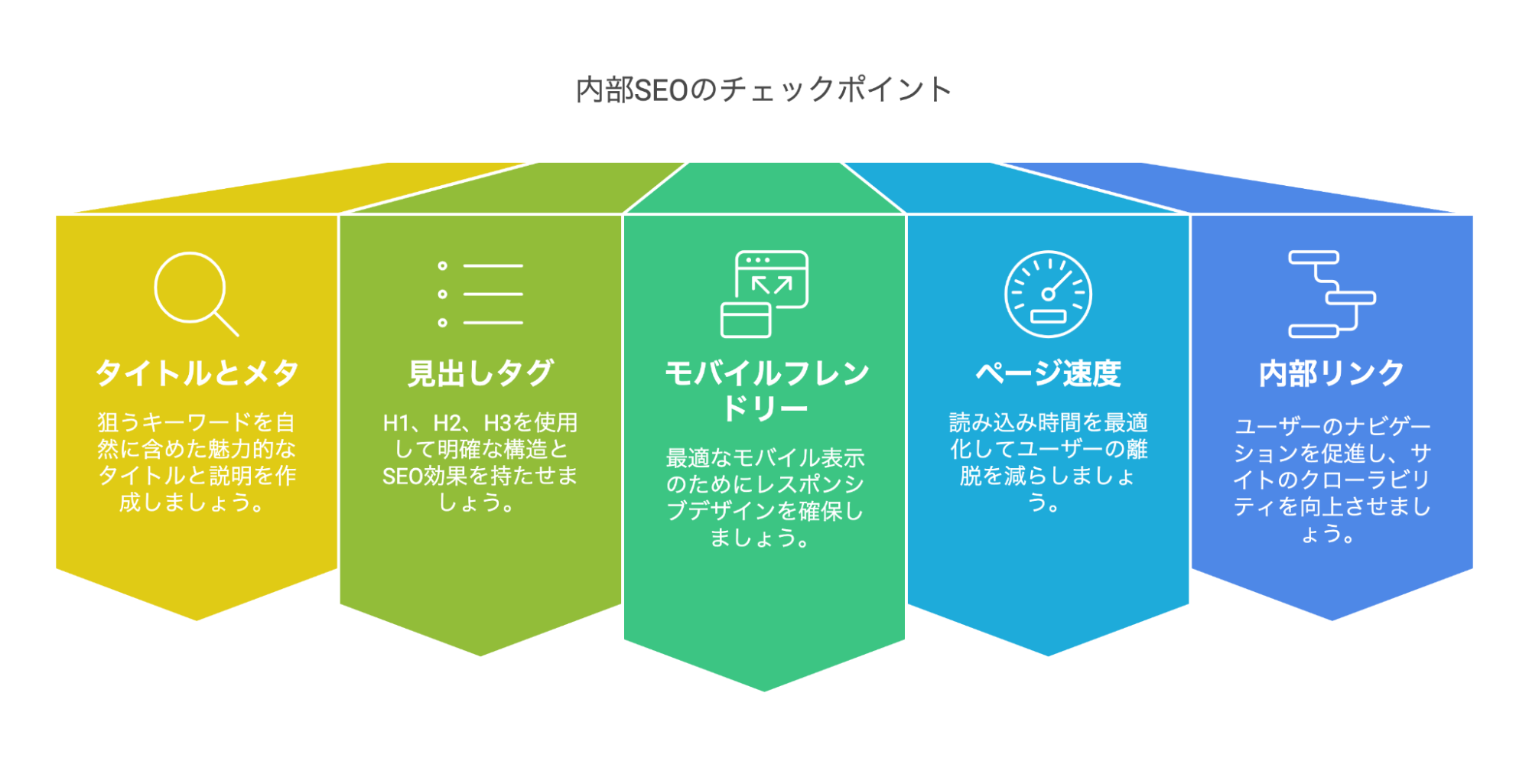

内部SEOのチェックポイント

1. タイトルとメタディスクリプション

狙うキーワードを自然に含めたユーザーが思わずクリックしたくなる魅力的な文章にしましょう。検索結果での表示を意識し、文字数制限内で商品やサービスの特徴や利点を簡潔に伝えることがポイントです。

2. 見出しタグ(H1,H2,H3)

構造をわかりやすくするだけでなく、検索エンジンへのアピールにも効果的。ページの階層構造を明確にし、ユーザーの求める情報へのアクセスを容易にすることで、結果的にサイトの評価向上につながります。

3. モバイルフレンドリー

2025年現在、多くのユーザーがスマホで検索を行うため、レスポンシブデザインはマストです。スマートフォンでの閲覧時にストレスなく情報を得られるよう、文字サイズやボタンの配置にも細心の注意を払いましょう。

4. ページ速度

読み込みに時間がかかるとユーザーはすぐ離脱してしまいます。画像圧縮やキャッシュ活用を徹底しましょう。JavaScriptの最適化やCDNの活用など、技術的な側面からもページ速度の改善を図ることが重要です。

5. 内部リンク構造

ユーザーをスムーズに関連情報へ誘導する導線を作りましょう。クローラーがサイト全体を巡回しやすくなるメリットもあります。パンくずリストの実装や、関連記事の適切な配置により、サイト内の回遊率向上にも貢献できます。

こうしたポイントを一度に完璧にするのは難しいですが、サイトの基盤として定期的に見直すと、確実にSEO効果が高まります。優先順位をつけて、できるところから着実に改善していきましょう。

外部SEOの具体施策

1. バックリンク獲得

高品質な外部サイトからリンクをもらうことは、検索エンジンに対する信頼度アップの証拠になります。SNSでのシェア、プレスリリース、専門サイトへの寄稿などを組み合わせていきましょう。

また、業界関連のブログやニュースサイトで自社の製品やサービスが紹介されることで、自然な外部リンクを獲得することができます。こうした自然な形でのリンク獲得は、長期的なSEO効果が期待できます。

2. ローカルSEO

店舗型ビジネスの場合は、Googleマイビジネスに登録し、口コミや写真、営業時間をしっかり更新していきましょう。地域名+サービス名の検索を狙うことで、地域のユーザーにリーチしやすくなります。

特に、お店の外観や内装、人気商品の写真を定期的に更新することで、お客様の興味を引くことができます。また、お客様からの口コミへの丁寧な返信は、サービス品質の高さをアピールする良い機会となります。

営業時間や定休日、特別営業日などの基本情報は、常に最新の状態に保つことが重要です。

3. SNS活用

XやLinkedInなどで記事を拡散し、リーチを増やしていきましょう。直接のSEO効果は限定的と言われていますが、知名度・認知度を高めて間接的にリンク獲得へと繋げることができます。

効果的な拡散のためには、投稿する時間帯やハッシュタグの選定にも気を配ることが重要です。また、単なる記事の共有だけでなく、記事の要点や独自の視点を添えることで、フォロワーの興味を引きやすくなります。

各SNSの特性を活かした投稿フォーマットを工夫することで、エンゲージメント率を高めることができます。例えば、LinkedInではより専門的な考察を、Xではコンパクトで印象的なメッセージを心がけていきましょう。

外部SEOは「自社でコントロールしづらい部分」が多いのが特徴です。そのため、興味を引く情報発信・PRを地道に続け、認知を広げるアプローチが必要になります。特に重要なのは、各施策の効果測定です。Google Search ConsoleやGoogle Analyticsのデータを定期的にチェックし、改善点を見つけ出すことで、より効果的な対策が可能になります。

(参考リンク:Search Console )

(参考リンク: Google Analytics)

3つ目の施策:専門性と権威性を高める

第3の施策は、「検索エンジンとユーザー双方から信頼されるサイト」に成長させる取り組みです。現在の検索アルゴリズムでは、E-A-T(Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness:専門性・権威性・信頼性)が重要視されています。これは単なる一時的なテクニックではなく、長期的な価値を生み出すための本質的な要素といえます。

専門性・権威性を向上させる方法

– データ・出典の明記:学術論文や公的機関のデータ、業界の専門家が言及している内容を引用する。

– 実績や資格の提示:医療や金融など専門性が問われるジャンルの場合、執筆者や監修者の経歴をはっきり示す。

– 事例紹介:成功・失敗体験などリアルなケーススタディを提示することで読者の納得感が増す。

「不動産投資 初心者」というキーワードで集客を狙う場合、単純な物件情報や利回り計算だけでなく「宅建士・税理士・ファイナンシャルプランナーのトリプル資格保有者による監修」「100件以上の取引実績を持つコンサルタントによる失敗例の分析」「最新の税制改正を踏まえた専門家のアドバイス」といった専門的な知見があれば、一気に説得力が高まります。

継続的に情報を更新する意義

専門性や権威性は一朝一夕で築けるものではなく、継続的なアップデートが鍵です。情報の鮮度が失われていたり、古いアルゴリズムに基づく誤った考察が残っていると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。

新情報を追加したり、リライトを行うことで「このサイトは最新動向をしっかり追っている」と評価されるのです。特に重要なのは、更新の「質」です。単なる日付の書き換えではなく、業界の最新トレンドや新しい事例、変化するユーザーニーズに応える形で内容を充実させていくことが、真の意味での情報価値を高めることになります。

(参考リンク:【意味ない?】失敗するオウンドメディア運用と成功する秘訣 )

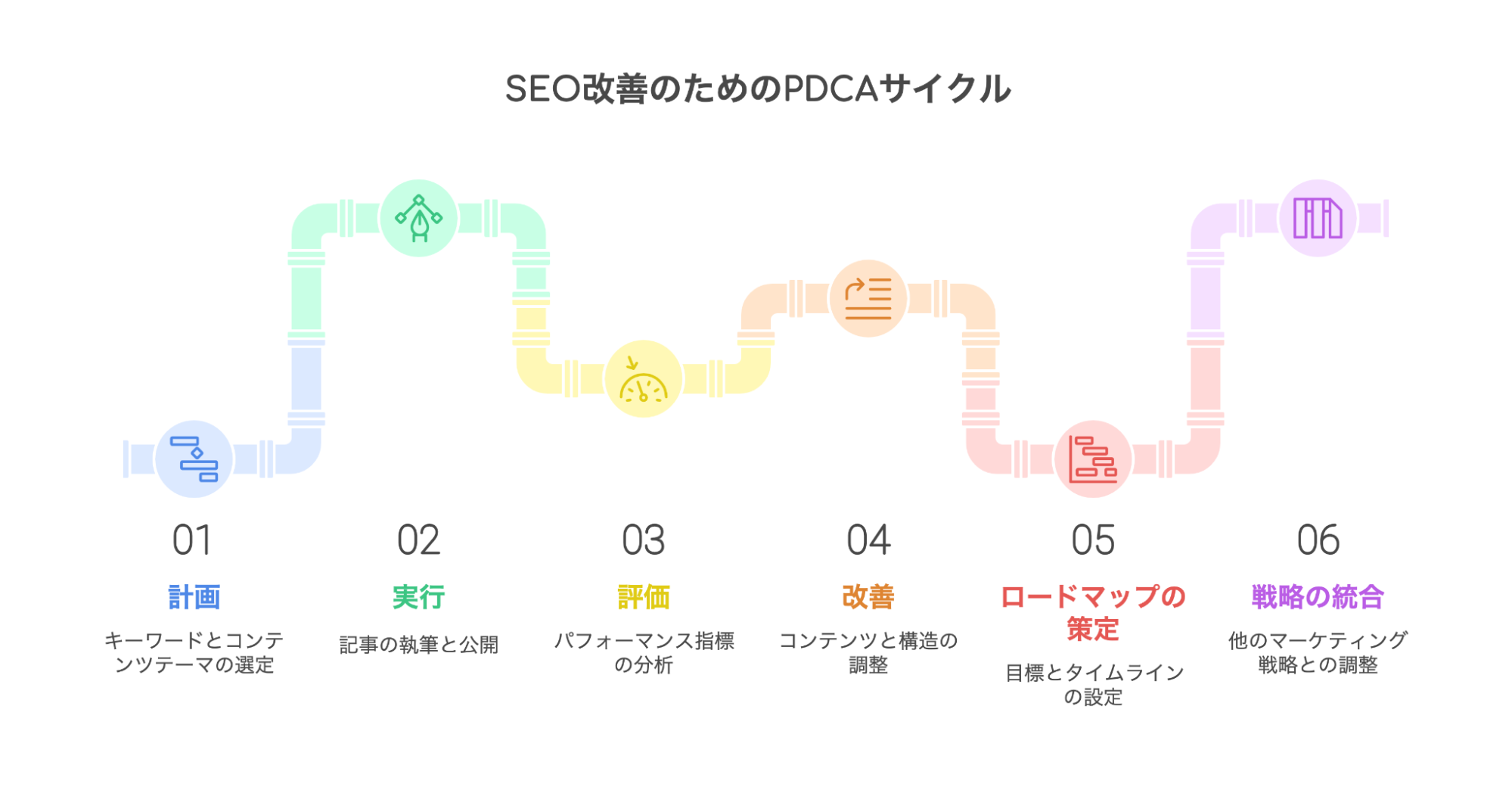

長期的視点:PDCAでのSEO改善と成果

SEOはマラソンのような長期戦です。施策を行ってすぐに結果が出ることは少なく、トラフィックや検索順位の推移を観察しながらコツコツと調整を加える必要があります。ここで役立つのがPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)です。日々の地道な努力の積み重ねが、最終的な大きな成果につながるのです。

・Plan(計画):キーワード選定やコンテンツテーマを設定する

・Do(実行):実際に記事を執筆・公開し、SNSなどで告知する

・Check(評価):アクセス解析ツールやサーチコンソールで順位やクリック率、滞在時間をチェック

・Action(改善):不十分な点をリライトし、内部リンク構造やタイトルを修正する

これを繰り返すことで、徐々に検索順位が上がり、アクセスやコンバージョン数の増加につながっていきます。特に激戦キーワードの場合、競合他社も同じように対策を続けているため、こちらも粘り強く取り組むことが欠かせません。

今後のステップとまとめ

– ロードマップの策定:1カ月ごと、3カ月ごとにどの程度の順位・アクセス増を目指すのか目標を設定しましょう。

– マーケティング戦略との連動:SEO単体で完結させず、SNSやメルマガ、広告などと合わせて運用します。

– 外注先の選定:自社で全てをまかなえない場合、編集プロダクションなどへ信頼して任せる体制づくりが重要です。

持続的な成功の鍵:上質なコンテンツ制作と「ユーザーファースト」の徹底

激戦キーワードで勝ち続けるためには、継続的な改善と情報発信が不可欠です。「そこまで手が回らない」「高度な文章構成や専門性が必要」と感じる際には、外注を検討するのも一つの手です。プロの編集者・ライターが持つノウハウを活用しながら、企業のブランディングや売上アップに直結するコンテンツを育てていきましょう。

最終的に、SEOは「人と検索エンジンを同時に満足させる」ゲームです。ユーザーの課題を解決する”上質な記事”であれば、自然にリンクが集まり、SNSでシェアされ、結果として検索上位を狙いやすくなります。

まさに、ミシュランの星付きレストランのように、味(コンテンツ)で勝負できるものを提供し続けることこそが、長くトップを走り続ける秘訣といえるでしょう。そして何より大切なのは、「ユーザーファースト」の視点を常に持ち続けることです。SEOの技術的な側面に気を取られすぎず、「この情報は本当にユーザーの役に立つのか?」という本質的な問いかけを忘れずに、コンテンツの質を高め続けていくことが、持続的な成長への近道となります。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。