「カウンター越しで職人が丹精込めて握る寿司。その一貫ごとに、シャリの硬さやネタの状態を見極め、絶妙な力加減で握り、味のバランスを調整する」そんな熟練の技には、人の手ならではの心遣いが宿っています。

文章制作におけるAI活用も、実はこれと似た面があります。AIは驚くべき効率性と正確さをもたらしましたが、読み手の心に深く響く「味わい」を加えるのは、やはり人間ならではの仕事なのです。

生成AIの進化は目覚ましく、2023年9月にはOpenAIがChatGPTに音声・画像認識機能を実装させるなど、その可能性は日々広がっています。

しかし、質の高いコンテンツ制作において重要なのは、AIと人間それぞれの強みを活かした協働です。本記事では以下の3点を詳しく解説していきます。

- AIと人間、それぞれが得意とする領域と効果的な役割分担

- 読者の心に響く「職人級ライティング」の具体的な手法

- 高品質な記事制作を外注する際の、信頼できるパートナー選びのポイント

プロの視点から、AIと人間の強みを最大限に引き出すコンテンツ制作の極意をお伝えしていきます。

「AI任せ」だけじゃ埋もれがち――”職人級ライティング”が光る理由

コンテンツ大量生産の手段としてAIは非常に有用です。しかし多くの企業が同じツールを使うほど、文体・構成は似通っていきます。そのため「どのサイトも同じ情報だな」と読者に思われかねません。

このような時代だからこそ、「職人級ライティング」の価値が見直されているのです。

AIコンテンツ大量生産の時代背景

2023年9月、GoogleのAIチャットボット「Bard」がGmailやGoogleドライブなどと連携を強化し、利便性が向上しました。大手メディアの動きも活発で、BuzzFeedはAI技術をコンテンツ制作に積極的に取り入れています。(ただし、その旅行記事を完全に自動生成しているかは明確になっていません)

また、CNETがAI生成の金融記事を公開して批判を受けたケースもあり、AI活用の波は続く一方で、課題も残されています。

このように量産されるAI記事は、最初は新鮮に映りますが、同じような文体・構成・キーワードに偏る傾向があります。多くの企業が同じツールを使用するほど、結果的に似通ったコンテンツが増え、読者に「どこも同じような情報」という印象を与えてしまうのです。

(参考リンク:Bard が日本語に対応)

(参考リンク:BuzzFeed – Wikipedia、BuzzFeed’s AI-powered quiz generator is now available to brands)

(参考リンク:The New News in AI: 11/4/24 Edition Mark McNeilly)

“職人級ライティング”とは何か

職人級ライティングは、データやロジックを超えた「人間らしい感性」を盛り込むアプローチです。

- 企業の魂を表現:他社にはないユニークな背景や物語を丁寧に描くことで「ここしかない」情報体験を提供します。

- 読者の感情に寄り添う:「そうそう、そこが知りたかった!」とユーザーが思わず膝を打つような言葉選びを心がけます。

AIの作業効率化を活かしながらも、最後に「人間の手」を加えることで、読者を惹きつける高い完成度に仕上がるのです。

データに表れない暗黙知の活用

医療や金融など、専門性の高い業界では、文章の正確さ以上に「読者の不安や課題をくみ取る」能力が重宝されます。

- 医療分野の例

単に症状や治療法を並べるのではなく、「患者目線でのストレス」「家族のサポート方法」などを織り交ぜると、記事への信頼度が増します。まるで、熟練の看護師が患者さんの表情や仕草から体調の変化を読み取るように、数値では表せない微妙な心理を理解し、伝えることが大切です。

- 金融分野の例

AIが示す経済指標だけでなく、「投資初心者が陥りやすい落とし穴」や「経験から見える微妙なリスク感覚」を提示できれば読者の関心は高まります。これは、ベテランのファンドマネージャーが財務データだけでなく企業の成長力や経営者の熱意を見極めて投資を決めるように、数字の背後にある機微を読み解く視点が重要です。

ブランドの”人格”を構築するストーリーテリング

自社のサービスや製品に込めた想いを物語として紡ぐことで、読者との心理的な距離は確実に縮まります。AIが文章の土台をつくれたとしても、その企業ならではの「こだわり」や「生きざま」を魅力的なストーリーに織り込むのは、やはり人間の仕事です。

それは、まるで伝統工芸の職人が一つひとつの作品に自身の美意識を込めていくように、企業固有の価値観や歴史を丁寧に編み込んでいく作業といえます。

たとえば、

- 老舗和菓子店が代々受け継いできた製法へのこだわりと、その伝統を守り続ける職人の姿を描く

- 地域に根ざした町工場が、匠の技と最新技術を組み合わせて世界市場に挑むストーリーを語る

これらは、数値やデータでは語り尽くせない、その企業だけの物語なのです。

倫理観・信頼性の担保

AIが参照するデータは必ずしも最新とは限らず、時に誤情報や誇張表現が混入するリスクがあります。

その主な理由として、以下が挙げられます

- AIの学習データには時期的な制限があり、最新の出来事や変更された情報が反映されていない可能性がある

- インターネット上の情報には、誤りや偏り、古いデータが混在しており、AIはそれらを必ずしも適切に区別できない

- AIは文脈や状況に応じた適切な表現の選択に課題があり、時に誇張した表現を生成することがある

そのため、企業として公開するコンテンツである以上、人間による最終チェックで誤りや偏見を取り除く工程は、決して省くことはできません。

なぜなら、一度失った信頼を取り戻すのは極めて困難だからです。

だからこそ、編集者は事実確認や表現の適切さを丁寧に精査し、読者に正確で信頼できる情報を届ける責任があるのです。

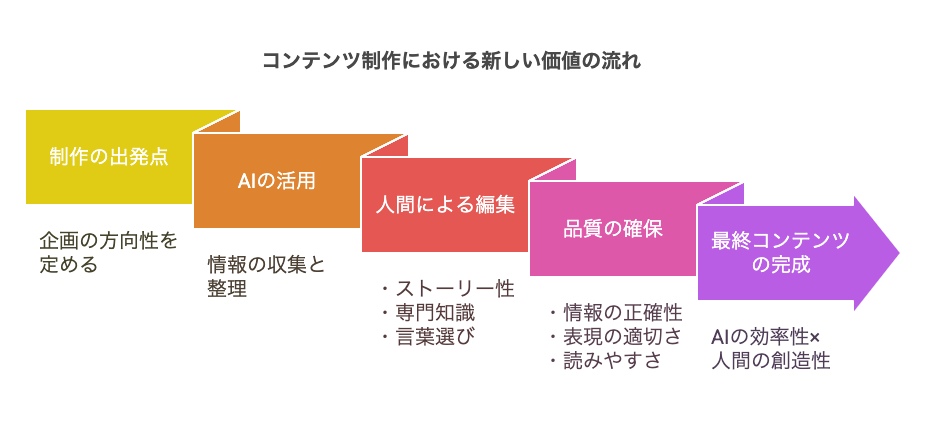

「敵」じゃなく”最強の相棒”!AIと人間の役割分担術

AIの得意分野である「広範なデータ処理」「大量の下書き作成」と、人間ならではの「洞察力」「共感力」を効果的に組み合わせることで、より質の高いコンテンツが生まれます。

しかし、場面に応じて適切な役割分担を見極めることが成功へのカギとなります。

AIを相棒と捉える考え方

キーワード調査や一次情報の整理にAIを活用することで、リサーチ作業を大幅に効率化できます。

たとえば、「クラウド会計ソフトの主な機能と業務効率化のポイント」といったテーマで情報収集する際、AIを使って基本的な機能一覧や導入メリットを素早くリストアップできます。

ただし、得られた情報には必ず人間による事実確認と補足が必要です。これは編集者が取材で得た情報を裏取りするように、情報の正確性を担保する重要な工程なのです。

AIと共作するメリット・デメリット

メリット

- 短時間で多量の情報を取得可能

- SEOキーワードの組み合わせを瞬時に提案してくれる

- ルーティン作業を軽減し、クリエイティブな領域にリソースを注げる

デメリット

- 分野やプロンプト次第でかえって工数が増える(一から書き直す場合も)

- 文章が画一的になり、個性を出しにくい

- 古いデータのまま生成される可能性がある

AIのアウトプットが期待外れな場合、すべてをリライトする必要があり、「最初から人間が書いたほうが早かった」というケースも少なくありません。

現場での成功事例

2023年9月28日付のロイター報道によると、同社は社内開発者向けにコード生成支援ツールを展開し、最大20%の効率向上が期待されているそうです。

あくまで初期段階をAIに任せ、人間エンジニアがクオリティを最終チェックする仕組みがカギとなっています。

- 編集プロダクションのリサーチAI化

ある編集プロダクションでは、AIで情報をリサーチ。それに基づきプロライターが執筆・編集し、トーンやニュアンスを調整するハイブリッド運用を実践。

ただし専門性が高いテーマではAIが古い情報を引っ張ってくることもあり、工数削減にならない場合もあるという声が上がっています。

(参考リンク:ゴールドマン・サックス、AI生成技術を活用したコード生成ツールを社内でリリース)

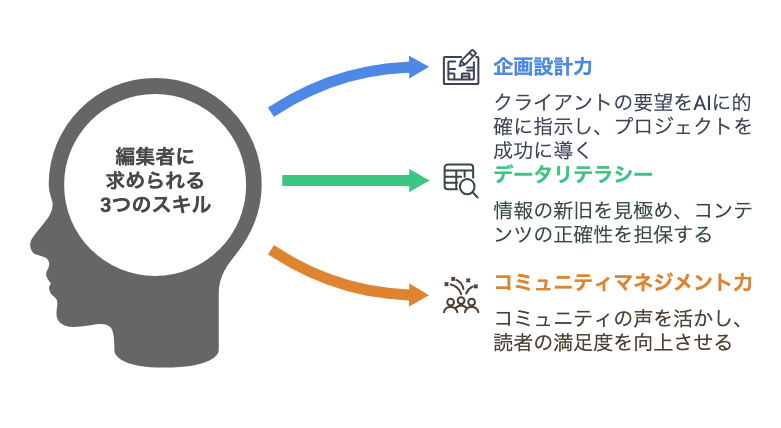

次世代の編集者に求められる3つのスキル – プロデューサー思考を身につける

これからのコンテンツ制作では、単に「書く」だけでは通用しません。AIツールを効果的に活用しながら、より価値の高いコンテンツを生み出すためには、プロデューサーとしての視点と判断力が不可欠となっています。

企画設計力

企画立案から方向性の決定まで、編集者が初期段階から携わることで、質の高いコンテンツを生み出すことができます。AIはあくまでもツールであり、それを効果的に活用するのは編集者の役割です。

「誰に向けて、どんな内容を、どのような表現で伝えるのか」を明確にすることで、AIをより効率的に活用できます。クライアントの要望を理解し、それをAIに的確に指示できる力が求められます。

データリテラシー

AIが提示する情報や分析結果を鵜呑みにせず、信頼できる情報源との照合や時系列の確認を徹底する必要があります。情報の新旧を見極め、正確な情報を届けるため、継続的なファクトチェックの仕組みを確立することが重要です。

コミュニティマネジメント力

コンテンツを通じて読者との対話を生み出し、その反応を新たな企画に活かせる編集者が求められています。

記事のコメント欄やSNSでの反応から読者の関心事を分析し、新しい切り口の企画を立案。AIを活用して読者の声を体系的に整理しつつ、編集者は読者の本質的な声を拾い上げ、次のコンテンツ作りに活かします。

2025年も“勝ち組”コンテンツを生み出すための4つのトレンド

生成AIがもたらす変革は、文章作成の領域を超えて広がっています。メディアの形態から読者とのコミュニケーション方法まで、大きな変化をもたらすことでしょう。ここでは、今後注目すべき4つのトレンドを紹介します。

1.透明性の重視

読者は「AIが書いたのか、人間が書いたのか」を意識するようになっています。記事の末尾や注釈で「AI生成部分と人間が加筆修正した部分」を明示する取り組みが広がるでしょう。

2.複合メディアの活用

テキスト、動画、音声、ARなど、さまざまな表現手法を組み合わせたコンテンツが増えています。単なる情報の羅列ではなく、読者の五感に訴える体験としてブランドを印象づける狙いです。

3.双方向コミュニケーションの進化

ユーザーの表情や声色、操作行動をAIが解析しリアルタイムにコンテンツを最適化する技術が注目されています。接客業や医療サービスなど、幅広い分野での活用が期待されています。

4.人間らしい価値観の表現

AIがどれほど進化しても、独自の倫理観や世界観を作り出すのは人間の仕事です。コンテンツ全体を通じて「このブランドならではの温かみ」を伝える編集力が、ますます重要になります。

外注先を選ぶならここを見ろ!“職人級”を見極める4つのポイント

「大量のコンテンツを短期的に作りたいけど、クオリティも落としたくない」そんな要望に応えるため、外注を検討する企業は増えています。しかし、ただ「AI任せ」で量産するだけのサービスでは、真の差別化は難しいでしょう。

ここでは、質の高いコンテンツを生み出せるパートナーを選ぶポイントを紹介します。

独自の視点を持った実績があるか

AIを使っているだけなのか、人間の取材や分析で深みを出しているかを確認。過去のコンテンツが「似たような構成」ばかりなら要注意です。

AIと人間の強みを活かせているか

AI活用と人による編集を効果的に組み合わせられる体制があるか確認します。また、「分野によってはAI活用より手作業のほうが効率的」と率直に説明してくれる外注先は、実務経験が豊富だと判断できます。

倫理的な情報検証プロセスがあるか

誤情報や不適切な表現を防ぐため、複数の情報源での確認やファクトチェックをどのように実施しているか。企業の信頼を左右する大事なポイントです。

読者の心に響く編集力があるか

専門的な内容をわかりやすく伝える力、読者の共感を呼ぶストーリーを組み立てる力は、AIだけでは補えません。最終的に、人ならではの温かみのある表現ができるかどうかが、良質なコンテンツを生むカギとなります。

AIコンテンツ活用の落とし穴 – 知っておくべき5つのリスクと対策

AIは便利なツールですが、適切な管理を怠ると企業の評判を損なう可能性があります。ここでは、潜在的なリスクとその対策方法を解説します。

1.誤情報・フェイクニュースの拡散

AIが古いデータや不正確な情報を基に出力した内容をそのまま公開すると、企業の信頼性が大きく損なわれる可能性があります。

2.著作権・ライセンス問題

AIが学習に利用したコンテンツに著作権がある場合、二次利用が問題視される可能性があります。契約や使用範囲の確認を怠ると法的リスクを背負いかねません。

3.ブランド個性の希薄化

似たような構成・文体の記事ばかりになれば、企業独自の世界観が薄まります。大量生産の先にある「没個性」は、長期的には企業イメージを下げる要因に。

4.偏見や差別的表現の混入

AIはインターネット上にある多種多様なデータを学習するため、そこに偏見や差別的表現が含まれている可能性があります。企業がそれをチェックせずに公開すれば、大きな批判を浴びるリスクがあります。

5.そもそも工数削減にならないケースもある

AIの下書きが期待外れだと、手直しにかえって時間がかかり、結果的に「最初から人間が書いたほうが早かった…」というケースに。

とくに専門性の高い分野では、むしろ人間が一から書いたほうが効率的なケースもあります。

対策のポイント

1.最終チェック体制の強化:AI生成テキストは必ず人間がファクトチェック・文体調整を行う。

2.ソースの明示:引用や参考データがある場合、出典をはっきり示しておく。

3.ブランドガイドラインの策定:企業としての表現方針や禁止事項をあらかじめ定め、AI利用時もこのルールに従います。

AI+“職人級ライティング”で唯一無二のブランドストーリーを

AIのスピードと人間の洞察力を組み合わせれば、これまでにないクリエイティブなコンテンツを作れる可能性があります。とはいえ、ただ取り入れるだけではリスクも大きい。最後は人間の「さじ加減」こそが勝負を決めるのです。

回転寿司の手軽さやスピードが魅力的なように、AIは効率的かつ一定の品質で記事を量産できます。しかし、同じツールを使う企業が増えるほど「どれも似たようなネタや味」となり、差別化が難しくなるでしょう。一方で、職人級ライティングは、高級寿司店のカウンターで一貫一貫を握るように、読み手やブランドの個性に合わせた微調整や温度感を大切にします。そうした繊細な“仕上げ”が、コンテンツの価値を何倍にも高めるのです。

AI任せでは似通った記事が増え、埋もれてしまいがちです。一方、職人級ライティングは深い洞察と誤情報のチェックを通じてブランドの個性を引き出します。AIが得意な情報収集や下書きは任せつつ、最終的な表現力や共感を込めるのは人間の役目。ファクトチェックや著作権管理などの信頼性確保も欠かせません。

最終的にブランドストーリーを彩るのは「人間のセンスと情熱」です。

もし記事制作やコンテンツ企画でお困りでしたら、ぜひ私たち編集プロダクションにご相談ください。AIを活用した効率化はもちろん、職人級のライティングと編集力で「唯一無二」のコンテンツを生み出すお手伝いをいたします。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。