突然ですが、こんな光景を想像してみてください。あなたの家の玄関先に、ちょっと気の利いたロボット(Googlebot)が立っています。「お、ここが次の目的地だな」と認識しているものの、なぜか扉を開けずに「うーん、入るかどうか迷うなあ……」と立ち尽くしているのです。

Googlebotとは、インターネットを巡回して情報を収集し、価値あるコンテンツをGoogleの検索インデックス(巨大なデータベース)に登録するプログラムのこと。このインデックスに登録されて初めて、あなたのサイトは検索結果に表示される資格を得るのです。

Google Search Consoleで「Discovered – currently not indexed」というステータスが示す状態は、まさにこれ。家(サイトや記事)は発見されたのに、クローラー(ロボット)が中に入って詳しくインデックスするかを保留している、そんなじれったい状況を表しています。

「インデックスされずに検索結果に載らない」これは企業担当者にとって重大な問題ですが、単に「記事数を増やす」だけでは解決しません。

昨今はAIが書いたコンテンツも溢れ始め「質を担保しきれずインデックス保留される」ケースも増えています。

・なぜGoogleボットはあなたのサイトの前で立ち止まってしまうのでしょうか?

・どうすれば喜んで中に入ってくれるのでしょうか?

その秘密を次の章から解き明かしていきます。

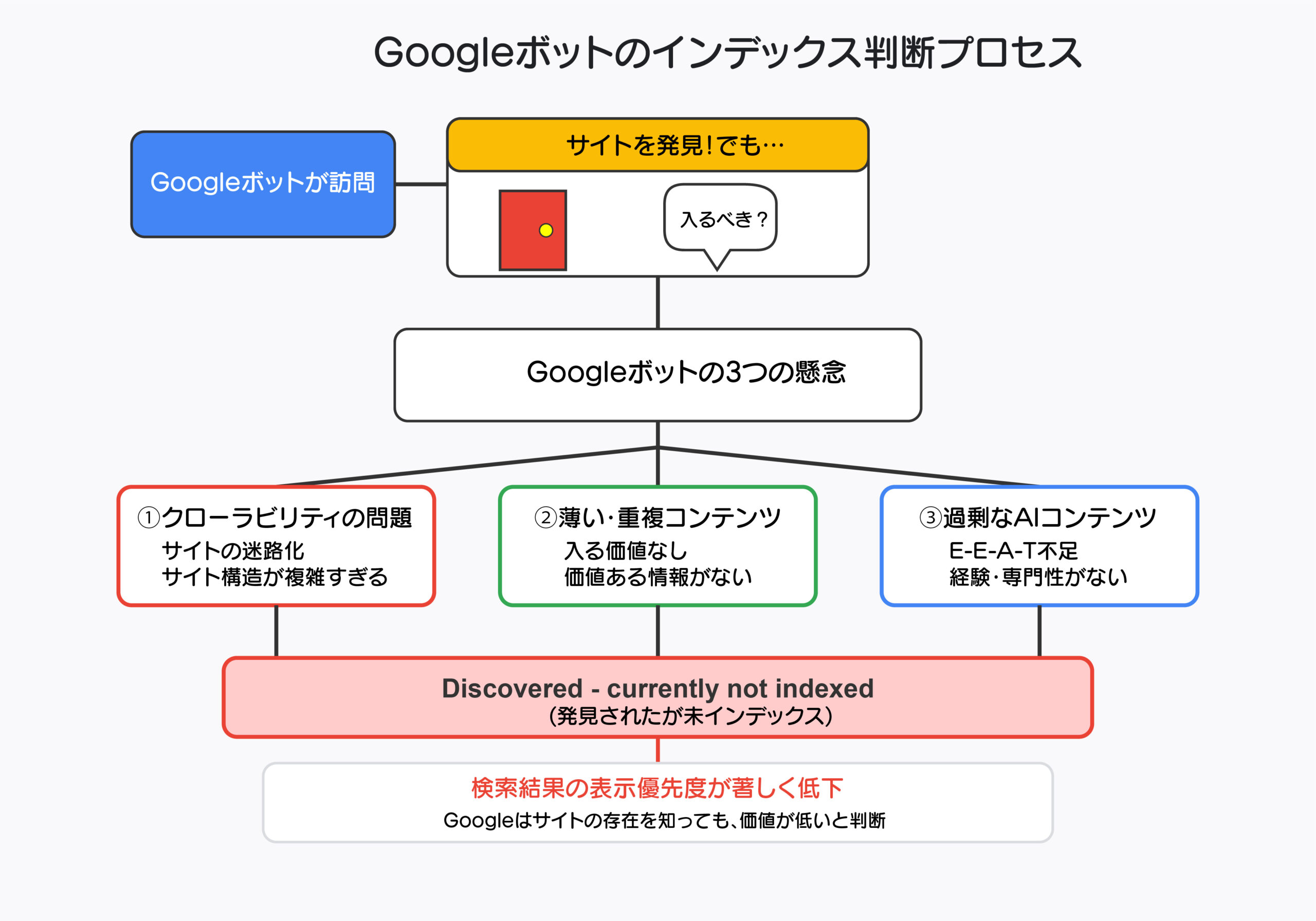

【危機一髪】Googleが渋る3つのワナ

せっかく記事を公開しても、なかなかインデックスされない……。

その裏には、Googleが嫌う3つの「ワナ」が潜んでいます。これらを放置すると、どんなに良い内容でも検索結果に反映されないリスクが高まるのです。

ここでは、その3つの原因と解決のヒントを具体的に見ていきましょう。

クローラビリティの低下による“玄関迷路化”

Googleボットがサイト内を効率よく巡回できない状況が、まるで複雑な迷路のようになってしまうケースです。

ディレクトリ構造(サイトのページやファイルを階層ごとに整理し、どのページがどこに位置するかを示す仕組みのこと)が必要以上に深くなっていたり、さまざまなリンクが入り乱れて整理されていなかったりすると、ボットは混乱します。

またサーバーの応答が遅いサイトや、大規模ECサイトのように膨大なURL数を抱えるサイトでは、クローラーの持つ「クロール予算」が浪費されてしまいます。

「クロール予算」とは、Googleがあなたのサイトに割り当てる巡回リソースのこと。これは、一日の限られた時間内にできるだけ多くのお客様に対応しようとする営業担当と同じです。

営業担当が全顧客に無限の時間をかけられないように、Googleボットも各サイトに使える時間とリソースには制限があります。サイトが複雑で大きすぎると、その限られた時間内にすべてのページを巡回できなくなり、重要なコンテンツが見過ごされてしまうのです。

こうした要因で、Googleボットが「奥まで到達できなさそうだから、今日はやめとこう」と判断してしまうのです。

薄いコンテンツ・重複コンテンツによる“入る価値なし”判断

Googleボットは、あなたのサイトを見つけたものの「この部屋に入って情報を集める価値があるだろうか?」と玄関先で考え込んでしまうことがあります。これは主に二つの要因で起こります。

まず一つ目は、似たような内容や構成の記事が大量に存在する「重複コンテンツ」問題です。

たとえば、同じトピックについて微妙に言い回しを変えただけの記事が複数あると、Googleは「これは新しい価値を提供していない」と判断します。これは、同じ商品カタログを何度も受け取っても読む価値がないのと同じです。

二つ目は、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の要素が乏しいコンテンツです。

たとえば、実体験や専門家のコメントがなく、どこかからコピーしてきたような記事だと、Googleは「うーん、これはユーザーに提供するほどの新鮮味はないかな」と判断します。これは、経験も知識もない人が書いた専門書よりも、その分野のプロが書いた本の方が価値があるのと同じ理由です。

2024年後半以降、Googleのアルゴリズムはますます「本当に価値のあるコンテンツ」を見極める目が厳しくなっています。ユーザーにとって本当に役立つ情報を提供できているかが、これまで以上に重要になっているのです。

AIコンテンツの過剰生成によるE-E-A-T不足

最近急増しているのが、AIツールを使って大量生産されたコンテンツによる問題です。AIが書いた文章は一見流暢で問題なさそうに見えますが、Googleボットはそれを見抜いて「ちょっと待った」をかけることが増えています。

AIコンテンツの最大の弱点は、見た目は整っていても「実体験」や「最新の専門知識」が欠けている点です。

これは、料理の経験がないAIが書いたレシピ本と、一流シェフが試行錯誤の末に完成させた料理本の違いのようなものです。表面上は同じ情報でも、その背景にある経験や専門性の有無が、コンテンツの価値を大きく左右します。

また、AIは学習データの制限から古い情報や不正確なデータを含むことがあります。そのため、専門性の高い分野では、AIの出力内容を修正するのに膨大な労力がかかり「結局、一から人間が書いた方が早かった」というケースも少なくありません。

こうした理由から「人間の編集」がほとんど入っていないAI生成コンテンツは、Googleからの評価が低くなります。ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供できていないと判断されるからです。

「Discovered – currently not indexed」(発見されたが未インデックス)というステータスが多発する場合、これら3つの要素が複合的に絡み合っていることが多く見られます。

・クローラビリティの問題

・コンテンツの薄さ

・AIコンテンツの過剰利用

これらを避けることが、インデックス問題解消の第一歩となります。

【最新動向】2025年2月時点で見るSEOの流れ

「大規模アップデートがあれば状況が一変するかも…」そんな期待を持っていた方も多いことでしょう。

しかし、2024年後半以降「インデックス保留」問題に関して劇的な方針転換を示す公式発表はありませんでした。それでも、細部を丁寧に観察すると、いくつかの重要な変化が静かに進行していることがわかります。

コアウェブバイタル&Search ConsoleのUIが微調整中

ウェブサイトの使いやすさを評価する「コアウェブバイタル」と呼ばれる指標が少しずつ進化しています。

今までは

・「ページの読み込み速度(LCP:Largest Contentful Paint)」

・「操作への反応の速さ(FID:First Input Delay)」

・「ページの安定性(CLS:Cumulative Layout Shift)」

という3つの基準がありましたが、最近では「INP(Interaction to Next Paint)」という新しい基準が試験的に導入され始めました。これは簡単に言えば「ユーザーがボタンを押した時などの反応の良さ」を測る物差しです。

また、サイト管理者が使うSearch Consoleというツールも、大きくデザインが変わったわけではありませんが、レポート画面などが少しずつ使いやすく改良されています。これは家の大規模リフォームではなく、住みやすくするために家具の配置や照明を少しずつ調整しているようなもの。

こういった細かな変更から見えてくるのは、Googleがますます「訪問者が使いやすいと感じるサイト」を重視する方向に進んでいるということです。技術的な部分だけでなく、実際にサイトを訪れる人が心地よく情報を得られるかどうかが、これまで以上に大切になっているのです。

AIコンテンツ評価の強化――“人間の編集”が重要

Googleは「AIコンテンツそのものを否定しないが、そのまま大量生産することは推奨しない」というバランスの取れたスタンスを一貫して保っています。

これは「AIという道具自体は問題ないが、使い方が大切」という考え方です。

誤情報や古いデータ、過度な宣伝色が強いコンテンツは、インデックス保留や検索順位の低下というペナルティを受けるリスクが高まっています。

とくに専門性の高い分野では、AIが生成した内容を適切に修正するための労力を考えると、人間が一から執筆した方が結果的に効率的なケースもあります。

AIはあくまでも優れた「下書き作成ツール」と考え、最終的には人間の目で検証し、独自の知見や専門性を加えることが不可欠です。世界的な名シェフがキッチンマシンを使うように、AIは道具として活用しつつ、最終的な味付けとプレゼンテーションは人間が担うべきなのです。

参考:公式情報と専門家の見解

SEO専門家のすずきけんいち氏(鈴木謙一)のブログによれば「Discovered – currently not indexed」の主な原因は、以前から「クロール優先度の問題」や「コンテンツの品質不足」にあるとされています。この基本的な見解に大きな変化はないようです。

このことからも、2025年2月現在における王道の対策は変わりません。それは、コンテンツの質を徹底的に高め、クローラーが効率的に巡回できるようサイト構造を整備することです。

テクニックや小手先の対策を追い求めるよりも、本質的な価値提供に注力することが、長期的には最も効果的なのです。

(参考リンク:すずきけんいち氏(鈴木謙一)ブログ)

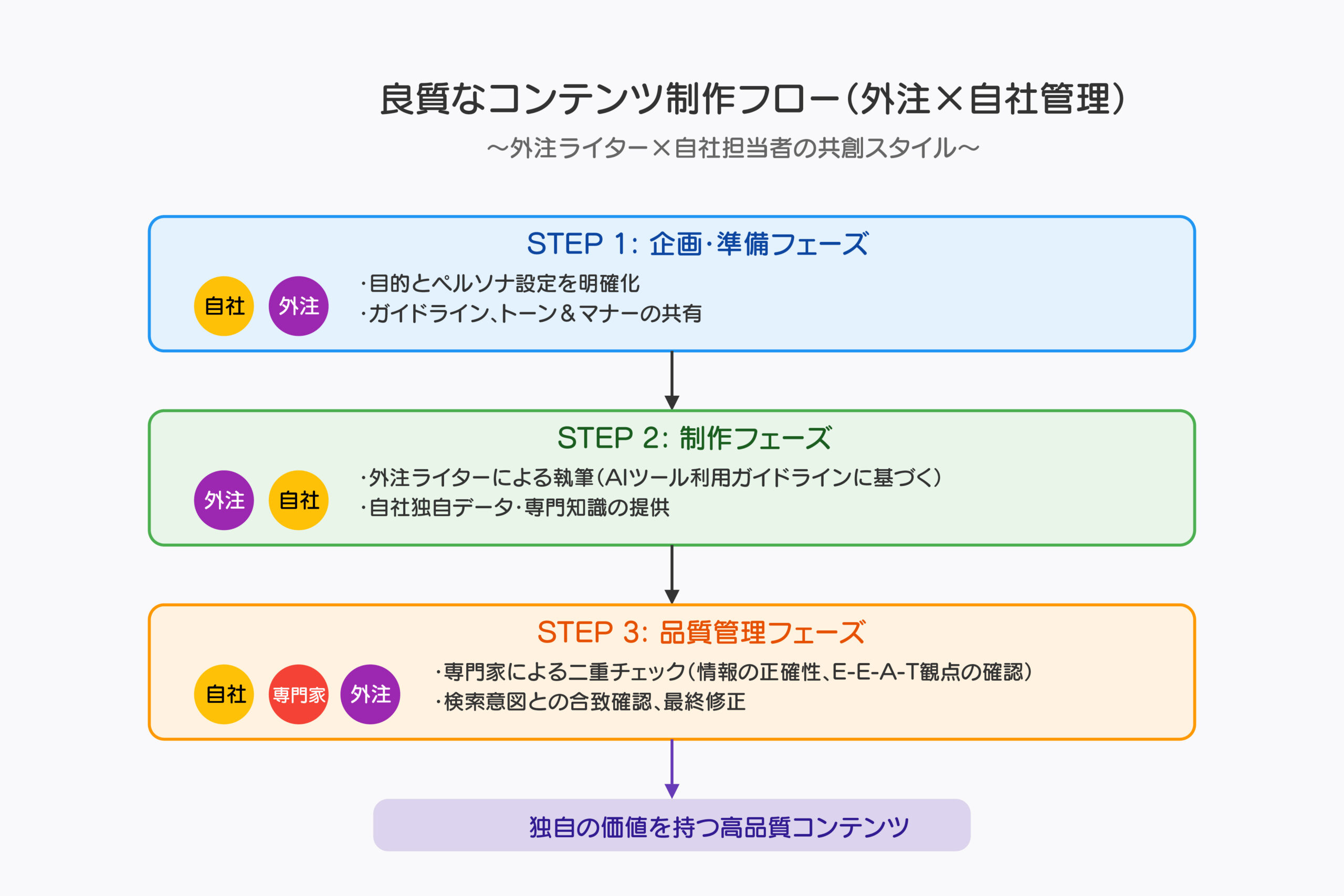

【共創の時代】外注ライティング×自社担当者の新スタイル

「外注=丸投げ」という古い考え方は、もはや時代遅れになりつつあります。なぜなら、真に価値のある記事を作るには、外部の執筆スキルと自社ならではの専門知識を組み合わせる必要があるからです。

外注ライターと自社担当者が二人三脚で取り組む「共創スタイル」こそが、インデックス問題を解決し、読者の満足度を高めるカギとなります。

目的とペルソナ設定を明確に

外注に記事を依頼する際、単に「SEO記事を書いてください」では不十分です。「この記事は誰に向けて書くのか」「どんな悩みを解決するのか」を外注先と丁寧に話し合うことが大切です。

たとえば「初めて住宅ローンを検討している30代会社員」のように、具体的なターゲット像を共有しましょう。

また、自社だけが持っている独自データや専門家の知見、業界ネットワークを積極的に提供することで、記事の専門性や信頼性(E-E-A-T)を大きく高められます。競合が真似できない独自の価値を持つコンテンツこそ、Googleからも読者からも評価されるのです。

ガイドライン、トーン&マナーを共有

ブランドイメージを統一するために「フォーマルな文体がいいのか、カジュアルな語り口がいいのか」といった文体の指針を明確にしましょう。

「弊社の記事は、初心者にもわかりやすく、かつ専門家からも信頼される内容を心がける」といった具体的な方針が役立ちます。

とくに医療・金融・法律などの専門分野(YMYL:Your Money, Your Life)では「どこまでが専門家の確認が必要か」の境界線をあらかじめ設定しておくことが重要です。

たとえば「症状の説明は一般的な表現まで、治療方法や薬の効果については必ず医師の監修を入れる」といった具体的なルールを決めておくと安心です。

また、AIツールの使用範囲についても「キーワード調査や構成案作成までOK、本文は人間が執筆」など、明確なガイドラインを設けましょう。

納品後の二重チェック体制

外注から記事が納品されたら、必ず自社内で最終チェックを行いましょう。専門家の目線で「情報は正確か」「古いデータはないか」「AIの誤った情報が混入していないか」などを確認します。

また、検索意図に合致しているか、つまり「この記事を読みたい人が求めている答えが含まれているか」も重要なチェックポイントです。

ただし注意したいのは、納品物を全面的に書き直すような事態になると「最初から自社で書いた方が効率的だった」という本末転倒な状況に陥ることです。こうした無駄を避けるためにも、企画段階での方向性の擦り合わせと中間チェックを徹底することが、成功への近道といえるでしょう。

【AI×人間】二刀流コンテンツ制作の落とし穴

「AIを使えば記事づくりが一瞬で終わる!」そんな甘い期待を抱いて飛びついたものの、結局は大幅な修正作業に追われた…。こんな経験談をよく耳にするようになりました。

AIは優れた助手ですが、その出力をそのまま鵜呑みにして公開すると、インデックス保留どころか「デマ拡散」と非難されるリスクもあります。

誤情報・古い情報・誇張表現の混在リスク

AIは膨大な情報を学習していますが、その知識には「賞味期限」があります。たとえば、昨年廃止された制度を現在も続いているかのように説明したり、数年前のデータを最新のものとして提示したりすることがあります。

また、AIの文章は「それっぽさ」が非常に上手いため、事実と異なる誇張表現が混じっていても、一見しただけでは気づきにくいことが問題です。

「多くの専門家が認めています」

「広く知られた事実です」

などの根拠のない表現も要注意です。

こうした情報を出典確認なしに掲載してしまうと、サイトの信頼性(E-E-A-T)は大きく損なわれてしまいます。情報の正確さは、読者だけでなくGoogleからの評価にも直結するのです。

むしろ一から人間が書いた方が早いケース

特定の専門分野や、変化の激しい業界については、AIの知識が追いついていないことがよくあります。

たとえば、最新の医療技術や法改正、ITトレンドなどでは、AIが提供する情報が現実と大きくかけ離れていることも珍しくありません。

「AIの出力をすべて書き直すことになって、結局2倍の時間がかかった……」という残念な結末を避けるためには、事前に役割分担を明確にすることが大切です。「どこまでをAIに任せ、どこからを人間が担当するか」を明確にしておくことで、効率的な制作フローが実現します。

AI=補助ツール、人間=最終エディター

AIと人間にはそれぞれ得意分野があります。

AIは記事の構成案作成、関連キーワードの抽出、文章の基本的な調整などを得意とします。一方で人間は、最新情報の確認、専門知識の検証、独自の視点の追加、そして信頼性を高めるための追加取材などが得意です。

プロのシェフがキッチンツールを使いこなすように、AIをあくまで「道具」として活用し、最終的な仕上げは人間が責任を持って行うことが理想的です。

「AI+人間+編集プロダクション」の三位一体の制作体制を整えることで、コンテンツの質を高めながら、同時に作業効率も向上させることができるでしょう。

AIを単なる「手抜き」の道具ではなく、創造性を広げるパートナーとして正しく活用することが、これからのコンテンツ制作の成功のカギとなります。

【ユーザーを逃さない】最後まで読まれる記事の秘策

せっかくインデックスされて検索結果に表示されても、訪問者が「なんだか難しそう」「退屈そう」と感じて数秒で離脱してしまっては意味がありません。ここでは、読者を最後まで惹きつけ、SEO評価も高める実践的なコツをご紹介します。

例え話・物語風アプローチで文章のフックを作る

SEOやウェブ技術の話は、どうしても専門用語が多くなりがちです。そこで効果的なのが、身近な例え話や物語形式の導入です。

冒頭の「ロボットが玄関先で立ち尽くす」イメージのように、抽象的な概念を具体的な場面に置き換えることで、読者は格段に理解しやすくなります。

たとえば「クロール予算」という専門用語を説明する際も「営業担当の限られた訪問時間」にたとえることで、すんなり理解できるようになりませんでしたか。このように、難しい概念を身近な例で説明すると「なるほど! そういうことだったのか」という発見の喜びが生まれます。

時には少しのユーモアを加えることで、硬くなりがちな内容も親しみやすくなり、読者は「次はどんな話が来るだろう」と期待して読み進めるようになります。

小見出しや太字、リストを使って“スクロール誘導”

ウェブ上の読者は「読む」というより「スキャン(ざっと見る)」傾向があります。

彼らは画面をスクロールしながら「ここが気になる!」というポイントを探しているのです。そこで効果的なのが、視覚的な誘導。

小見出しを工夫したり、重要なポイントを太字にしたり、要点を箇条書きでまとめたりすることで、読者の目を引き「ここは読むべき部分だ」と認識させることができるのです。

これにより、離脱せずに読み進めてもらえる可能性が大きく高まります。また、こうした構造化された文章は、Googleからも「読みやすいコンテンツ」と評価される傾向があります。

読後アクションを明確に提示

良い記事とは、読み終わった後に「次は何をすべきか」が明確になっているものです。「この記事から何を学んだのか」「具体的に何をすれば良いのか」が曖昧だと、読者は「なるほど、でも結局私は何をすれば……」という宙ぶらりんな状態で離れてしまいます。

たとえば、この記事の最後でも「まずはSearch Consoleでインデックス状況を確認し、『Discovered – currently not indexed』のURLリストを作りましょう」といった具体的な行動提案(Call to Action)を示しています。

このように、読者が次に何をすべきかを明確に示すことで、読後の満足度が高まり「役に立つサイト」としてのブランド価値も向上するのです。

読者を最後まで惹きつける記事を書くことは、単なるSEO対策ではなく、あなたのビジネスの信頼性と専門性をアピールする絶好の機会なのです。小さな工夫の積み重ねが、大きな成果につながります。

本記事も最後まで目を通すことで、具体的な解決策や成功事例をより深く理解できるように構成していますので、ぜひラストまで読み進めてみてください。きっと、あなたのサイト運営に役立つヒントが見つかるはずです。

やっぱり人の手が決め手になる

「インデックスされない……問題」を解決するには、テクニックも大事ですが、結局はコンテンツの質や運用体制が物を言います。

AIという強力な味方を上手に活用しつつも、最後の仕上げは人間の目と手で丁寧に行う。この「人間味」こそが、最新のSEO時代における成功の王道なのです。

今すぐ始めるチェックリスト

インデックス問題への対応は一気にはできませんが、まずは次の重要ステップから始めましょう。

- Google Search Consoleで最優先の課題を特定する

- Search Consoleで「発見されたが未インデックス」のURLを抽出

- とくにアクセスやコンバージョンに影響が大きいページを5つ選定

- 選定した重要ページのコンテンツ強化

- 内容の薄さや古さがないかチェック

- 専門的な情報や独自データを追加

- 明らかなAI生成文章を人間らしい表現に書き換え

- 内部リンク構造の改善

- トップページや重要カテゴリーページから問題のあるページへのリンクを増やす

- 「関連記事」セクションの最適化

- 外注ライターへの明確な指示

- 最低限の品質基準をA4用紙1枚にまとめて共有

- 「人間の経験」「専門性」を示す要素を必ず含めるよう依頼

これらの対策は比較的短期間で実施でき、効果も見えやすいものです。まずはこの4ステップに集中し、インデックス状況の改善を目指しましょう。

Googleボットに好かれるサイトへ——二人三脚で実現するメディア戦略

優れた編集プロダクションは、単なる「記事作成代行」ではなく、あなたのビジネスと二人三脚で歩むパートナーです。

企業担当者からしっかりとヒアリングを行い、質の高いコンテンツを制作します。また、必要に応じて医師や弁護士、税理士などの専門家による監修も手配できるのが強みです。

YMYL(健康や金融など)分野では、この専門家の目が入ることでE-E-A-Tが大きく向上します。

さらに、SEO状況やアクセス解析データを定期的に分析し「この記事はこう改善すると効果が出そうです」といった具体的な提案も行い、制作から改善までを一貫してサポートすることで、あなたのサイトの価値を継続的に高めることが可能です。

結局のところ、インデックスされないという問題で悩む時間があるなら「家のカギをきちんと用意しておく」ことに注力しましょう。ここでの「カギ」とは、サイト構造の最適化や高速化、不要ページの整理、専門家の監修による信頼性強化など、Googleボットが入りやすくなるためのあらゆる準備の総称です。

こうしたカギがきちんと揃っていれば、Googleボットも「ここは安心して中を見られるぞ」と判断し、スムーズに検索結果(インデックス)へ反映してくれます。

そして、どうしてもメディア方針を決められない企業担当者の方がいらっしゃる場合は、編集プロダクション雨輝がメディア戦略の立案から実行までを二人三脚でサポートいたします。

サイト環境の整備やインデックス問題の解消はもちろん、長期的に見て成果につながるメディアづくりを総合的にお手伝いしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

Googleボットが「あ、ここなら価値があるな」と前向きに踏み込んでくれるような環境づくりこそ、あなたのビジネスやサイトを次のステージに導く大きなポイントになるはずです。今こそサイトの土台づくりを強化して、確実にインデックスされるメディアへ成長させましょう。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。