情報が大量にあふれる今、コンテンツの差別化を決めるのは「つくる仕組み」をつくること。企業が発信する情報量は日々増え続け、質の高いコンテンツを安定的に生み出すには、ライター・校正者・編集者の連携が欠かせません。

いわゆる「大規模コンテンツ制作」では、これら3つの専門家がスムーズに協働しなければ、納期の遅れや品質のばらつきが生じてしまいます。

たとえば、音楽フェスで「ミュージシャン(ライター)」「サウンドエンジニア(校正者)」「プロデューサー(編集者)」が一体となってこそ心を震わせるステージがつくれるように、コンテンツ制作でも各役割が相互に連動することで、読者を魅了する「完成度の高い記事」が生まれるのです。

この記事でわかること

- コンテンツ制作チームの効果的な編成方法と各専門家の役割分担

- それぞれの専門家(ライター・校正者・編集者)が連携して成果を最大化するための実践ポイント

- 大手企業の成功事例と失敗パターンから学ぶ、持続可能な制作体制の構築法

コンテンツの質を決めるのは制作者の腕前だけではなく、実は組織としての連携力。この記事では、コンテンツ制作における「三位一体のチーム構築」のポイントを解説しながら、あなたの組織でも明日から実践できる具体的なアクションプランをご紹介します。

ライター・校正者・編集者の黄金トライアングル! 役割を知ればリターン倍増

「三位一体が大事」とはよく言われますが、それぞれの持ち味を正しく発揮するためには、具体的にどのように役割を整理すればいいのでしょうか。まずはライター・校正者・編集者それぞれの強みと役割を整理してみましょう。

「三位一体が大事」とはよく言われますが、それぞれの持ち味を正しく発揮するためには、具体的にどのように役割を整理すればいいのでしょうか。まずはライター・校正者・編集者それぞれの強みと役割を整理してみましょう。

編集者がもたらす“コンテンツの魂”

編集者は制作全体を俯瞰し、企画・構成・進行管理などを総合的に担う存在です。コンテンツの土台づくりとなる企画調査段階からSEO対策を練り上げ、ライターや校正者との連携を指揮します。

- 企画調査段階からのディレクションとSEO戦略設計

- ターゲットや目的を明確化したうえで、事前に検索キーワードの調査を行い、企画書に落とし込みます。

- ライターへ渡すテーマや章立てに「どのキーワードをどの程度使うか」を具体的に示すことで、読みやすさと検索エンジン評価を両立させます。

- スケジュールと進捗管理

- 大規模制作ほどタスク管理が複雑化するため、編集者が「指揮者」としてライターと校正者の役割分担と納期を調整します。

- プロジェクト管理ツールや定例ミーティングを活用し、情報共有を徹底することで混乱を防ぎます。

- 質の最終チェック

- 記事全体の構成や文体が読者ニーズに合致しているか、企業ブランドのトーン&マナーに即しているかを判断します。

- ライターや校正者が見落とした細かい表現や事実確認も含め、最終的に「コンテンツの方向性」をしっかりと仕上げる役割です。

ライターの強みを活かす秘訣

ライターは執筆の最前線を担います。情報収集から文章化に至るまで、多岐にわたる作業が必要です。

- 情報収集とリサーチ

編集者から提示されたテーマやターゲットをもとに、市場調査・競合分析などを行い、読者が「読みたい!」と思う情報をまとめます。 - わかりやすい文章表現

文章を「読ませる」ために、余計な装飾表現や専門用語を避け、シンプルな構成を目指します。

校正者は“読みやすさ”と“信頼感”の番人

校正者は誤字脱字の修正だけでなく、記事全体の整合性やリズムを整えます。また、事実確認が必要な場合はファクトチェック担当とも連携し、ミスリードを避けるようにサポートします。

- 文章のリズム・文体チェック

接続語の連発、冗長表現、読点の位置などを修正し、読み手のストレスを軽減します。 - 専門ガイドラインの活用

「日本語表記ルールブック」や社内マニュアルで表記のゆれをなくします。 - ファクトチェックのサポート

数値や固有名詞、引用元などが適切に表記されているか確認し、信頼性を高めます。

三者連携がもたらす品質向上のカギ

単に「編集者→ライター→校正者」と順序どおりに進めるだけではなく、各段階での「対話」を意識的に取り入れることで修正の手戻りを減らし、記事クオリティを一段上のレベルへと引き上げられます。

- 編集者↔ライターの対話

キーワード設計や企画意図を共有し、執筆時の方向性や疑問点をすり合わせることで、後工程での大幅な書き直しを減らします。 - ライター↔校正者の対話

校正段階で気づいた表現のゆれや事実確認の漏れを、ライターとスムーズにコミュニケーションできると、修正作業の効率が上がります。 - 編集者↔校正者の対話

最終的なブランドトーンや構成の整合性をチェックし合い、必要に応じて方向性を微調整することで、より完成度の高い記事に仕上げられます。

このように三者が互いにフィードバックを行う仕組みを整えることで、納期の遅れや品質のばらつきを抑え、どんな規模のプロジェクトでも安心してコンテンツを量産できる体制が構築できます。

“動けるチーム”をつくれ!コンテンツ量産を加速する組織づくり

「人が揃えばいい」と考えがちですが、大規模なコンテンツ制作になるほどチーム編成とワークフローが成功の要になります。ここでは、少人数で回すケースと、役割分担を明確化した大規模構成の2パターンを中心に、チームビルディングのポイントを解説します。

兼務か分業か? チーム編成の基本パターン

「少人数でフットワーク軽く動く兼務型」か「役割を分割して大量の記事を効率良く生産する分業型」か。どちらを選ぶにしても、事前の「チーム設計」次第で成果が大きく変わります。自社の規模感やリソースを踏まえながら、最適な体制を検討しましょう。

小規模:編集者兼務型

予算や人員が限られる場合、編集者がライターや校正業務を兼務します。必要に応じて、最終的な校正だけを外部の専門家にスポットで依頼するといった方法も有効です。

- メリット

企画・進行管理を本業としながら執筆や表記チェックを担うため、チームのフットワークは軽くなりがちです。情報共有もスムーズで、プロジェクト全体の視点を編集者が一元的に把握できます。 - 注意点

編集者が抱える業務量が大きくなりやすく、リソースが減って企画や調査に時間を割けなくなるリスクがあります。さらに、専門の校正者を入れない場合は文体や事実確認に抜けが生じ、品質が低下する可能性も。記事の完成度を維持するには、外部リソースをうまく活用して業務負荷を調整する工夫が不可欠です。

【補足】「編集者がライターを兼務する」場合と「ライターが編集者を兼任する」場合の違い

小規模チームでは「兼務」や「兼任」がよく行われますが、実は「編集者兼務型」と「ライター兼任型」では視点の軸が異なるため、以下のような違いが生じます。

- 編集者がライターを兼務:もともとの「編集目線」をベースに、必要に応じて執筆もこなすので、記事全体の方向性や品質を管理しやすい。

- ライターが編集者を兼任:「執筆目線」が優先されるため、書きながら客観チェックまで見るのは負担が大きい。修正抜けや構成の偏りに気づきづらいリスクがある。

大規模:分業チーム型

ライター・校正者・編集者を明確に分け、案件ごとにチームを組む方法です。大量の記事を安定して制作できるメリットがありますが、連携不足に陥ると指示系統が複雑になりがちです。

- メリット

各専門家が本来の業務に集中できるため、大量生産と品質管理の両立が期待できます。

- 注意点

メンバー同士が疎遠になると情報共有が滞り、編集者が忙しくて指示があいまいになるケースも少なくありません。その結果、ライターが方向性を見失ったり、校正者とのやり取りが遅れたりして、最終的な品質が下がるリスクがあります。

ディレクター・PMが組織の要!

大規模制作や複数案件を同時進行する場面では、優秀なディレクターやプロジェクトマネジャー(PM)が全体を統括することで、前述の「連携不足」「不十分な指示」をカバーし、クオリティアップを図ることが可能です。

- メリット:全体を俯瞰してリスクを回避

ディレクターやPMは、ライター・校正者・編集者がどのように動いているかを常に把握し、適宜タスク割り振りを調整します。周辺業務を管理しながら細部も確認できるため、方向性の軸がブレにくく、修正や手戻りを最小限に抑えられます。

- デメリット:ディレクターが機能しなければ大きな痛手

一方で、ディレクターやPMが大した働きをしない場合、現場を正しく把握できずにプロジェクトが進んでしまう懸念があります。ライターのミスや編集者の指示不足などを見落としたまま進行してしまい、後で一気に問題が表面化する可能性も。その場合、プロジェクト全体がストップするほどの支障が出ることも珍しくありません。

大規模制作での落とし穴と回避術

規模が大きくなるほど、タスク管理やコミュニケーションの複雑化は避けられません。ここでは、大規模プロジェクトにありがちな「落とし穴」と、スムーズに乗り越えるための具体策を紹介します。

- プロジェクト管理ツールの導入

Trello、Chatwork、Backlog、Monday.com、Googleスプレッドシートなどを使い、進捗と担当者を視覚化します。大人数が関わるほど「見える化」がカギになります。 - リモート環境下のコミュニケーション強化

SlackやZoomなどのオンライン会議ツールを使って、必要に応じてこまめに口頭確認します。チャットだけでは行き違いが起きやすいので注意が必要です。 - 専門用語と一般表現のチェック体制

業界特有の専門記事を扱う場合、専門チェック担当を置くか、知識のある校正者を配置するとミスが減ります。

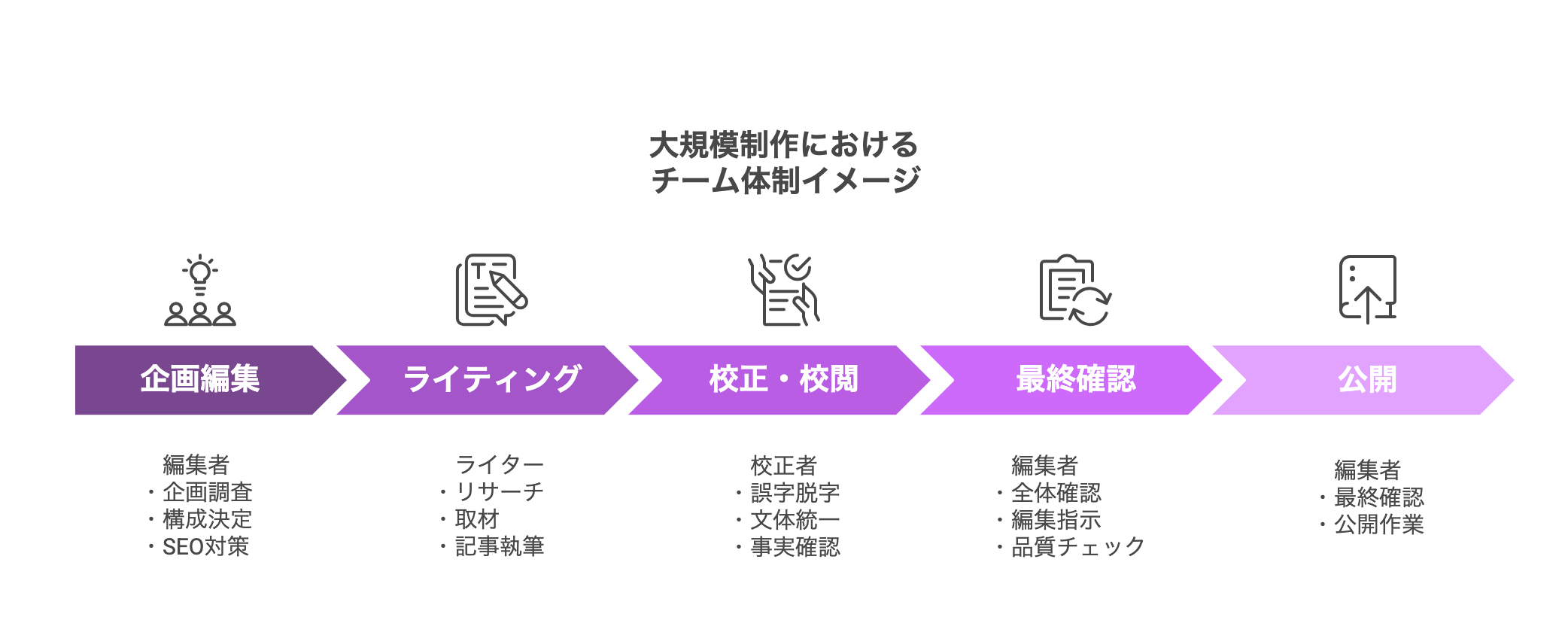

ワークフローの土台づくり

基本工程は「企画→ライティング→校正→編集→公開」ですが、

- 各工程で「誰が責任者か」

- どのタイミングで承認を得るか

- 修正は何回まで行うか

などを事前に決めておくことで、無駄なやり取りを削減し、効率良く進められます。

組織化の最適解とは?

最終的には、ディレクターやPMがしっかりと全体を把握し、各専門家を連携させる組織づくりが大切です。

小規模であれば編集者が兼務する形でも対応可能ですが、業務量が増えすぎて専門校正を入れられない場合などは、品質低下のリスクが高まります。

分業型でも、人材が揃っているだけでは不十分で、統括役が「細部」にまで目を配る仕組みが欠かせません。

コンテンツの完成度を左右するのは「誰がどのように全体を見ているか」

ディレクター・PM・編集者がそれぞれの立場で役割をこなし、ライター・校正者を含めた全員が密に連携できる環境をつくることが、コンテンツ量産とクオリティアップを両立するカギとなるのです。

大手3社に学ぶコンテンツ戦略の実像!

大規模なコンテンツ制作に成功している企業やメディアは、実際にどのような体制を組んでいるのでしょうか。ここでは3つの事例を紹介します。公開情報やインタビュー記事などをもとにしつつ、筆者の視点も交えながら、コンテンツ戦略のポイントを探ります。

1.株式会社サイボウズ

チームワークを発信する自社メディア「サイボウズ式」の事例

- 公式サイト(サイボウズ式):https://cybozushiki.cybozu.co.jp/

- 株式会社サイボウズ企業情報:https://cybozu.co.jp/

ここがすごい!

- グループウェア開発やチームワークのノウハウを扱う企業が、自社運営メディア「サイボウズ式」を通じて独自のコンテンツを発信。

- 社内編集部が存在し、外部ライターや有識者とも積極的にコラボレーションする体制を構築。

- 「働き方改革」や「組織論」など、自社のコアバリュー(チームワーク)を基軸にした記事企画で注目を集めている。

成功を支える体制とは

- 編集部による「企画会議」でテーマを明確化

「読者が本当に読みたいテーマは何か」を議論し、企業として発信すべきメッセージを擦り合わせる。 - 社内外ライターとの連携

テーマに沿った取材やリサーチを実施し、専門的内容も一般読者向けにわかりやすく執筆。編集者が随時フィードバックを行う。 - チームワークを体現した進行管理

プロジェクトマネジャー(PM)やディレクターが全体進行を把握し、関連部署や外部パートナーと密に連携。サイボウズの企業文化「コミュニケーションの透明化」を制作体制でも実践している。

サイボウズ式は、「チームワーク」を実践しながら情報発信する媒体として評価が高く、結果的にコンテンツ量産と高い品質を両立している好例です。

2.クックパッド株式会社

料理レシピだけじゃない、オリジナル記事で「食」の世界を拡張

- 公式サイト(クックパッド):https://cookpad.com/

- 企業情報(コーポレートサイト):https://info.cookpad.com/

ここがすごい!

- 「ユーザー投稿型のレシピサイト」というイメージが強いが、実は自社編集部がオリジナル記事やコラムを積極的に発信している。

- 季節行事や社会的テーマ(フードロスなど)を取り入れた特集企画でブランドイメージを向上させる。

- 2023年時点で、日本国内だけでも月間6,000万人以上のユニークユーザー(※)を持つ巨大プラットフォームを活かして、多角的に「食」の魅力を発信中。

※参考:https://info.cookpad.com/のサービス概要などより

成功を支える体制とは

- 専門家(栄養士・料理研究家・フードライター)を起用

レシピにとどまらず、食文化の背景や栄養知識などを深掘りできる人材をライターとして招き、「読み物」としての魅力を高めている。 - 徹底した校正・品質管理

調理手順や食材の安全性、栄養情報などは誤情報が発生すると致命的。社内校正者や社外監修者の目を通して信頼度を担保。 - 編集者の企画力×ユーザーデータ活用

日々蓄積される検索キーワードやアクセス解析をもとに、何が今、読者に求められているかを見極める。編集者がライターと二人三脚で、そのタイミングに適した記事を大量生産。

クックパッドニュースは、「ユーザー投稿×プロの編集・ライティング」を融合させることで、レシピサイトを超えた総合メディアへと進化し続けています。

東洋経済新報社

「東洋経済オンライン」で経済メディアの高トラフィック獲得

- 東洋経済オンライン:https://toyokeizai.net/

ここがすごい!

- ビジネス誌『週刊東洋経済』を出版する老舗が運営するオンラインメディア。

- 紙媒体で培った取材力と編集ノウハウをWebへ落とし込み、大量の専門記事をリアルタイム更新する体制を確立。

- 経済・ビジネス分野に強みがありつつも、社会・ライフスタイル・教育など多岐にわたるジャンルでリーチを拡大し、月間2億PV超を誇る(上記広告媒体資料より)。

成功を支える体制とは

- 「雑誌編集」をベースにした制作フロー

取材・執筆・編集・校正という流れを厳密に守り、Web特有のスピード感とも両立させている。 - アクセス解析×編集会議の徹底

リアルタイムでアクセス動向を把握し、記事の見出しや更新頻度を柔軟に変更。編集部内でフィードバックを即座に回せる仕組みがある。 - 外部ライター&有識者との連携

経済学者やコンサルタント、専門ジャーナリストなど、分野に応じてライターを配置し、編集者がディレクションを担う。

東洋経済オンラインは「信頼性の高い記事×大量更新×多様なテーマ」によって、ビジネスパーソンから一般読者まで幅広く取り込むことに成功しています。

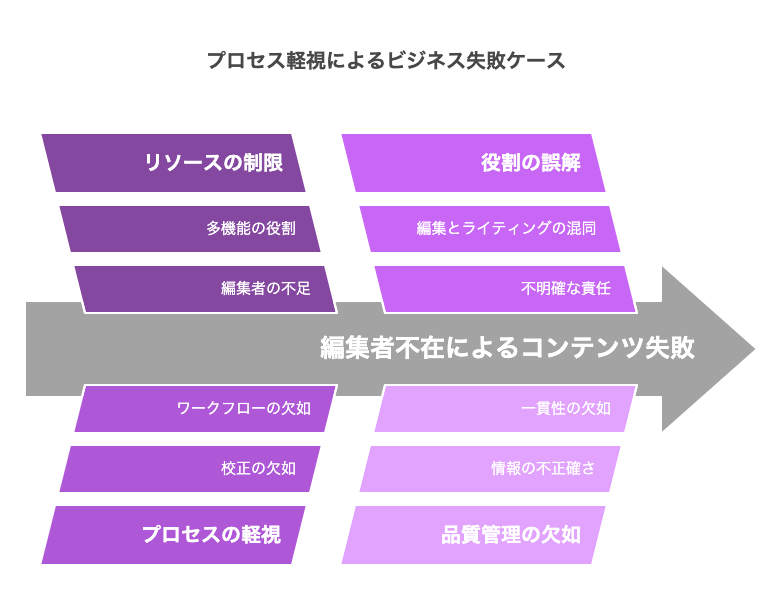

編集者不在が引き起こす危険性――“こんな失敗企業”にならないために

「編集者がいなくても、ライターが執筆から品質管理までやればいいのでは?」急成長中の企業やスタートアップでよく見られる勘違いが、取り返しのつかない失敗につながる事例を見てみましょう。

架空事例A社:急成長の裏で始まる“悲劇”

- 背景

A社は事業拡大にともない、大量のコンテンツ制作が必要に。しかし編集者を置かず、ライターが好き勝手に執筆。校正作業も省略し、スピード優先で量産する体制をとってしまいました。 - 結果

誤字脱字や誤情報が多発し、読者やクライアントからの信頼を一気に失墜。結局、プロジェクト自体がストップしてしまうという悲惨な結末に。

本質的な問題:役割理解の欠如と“プロセスの軽視”

A社のような失敗は、単なる人材不足だけが原因ではありません。「編集者は必要ない」という認識や、適切な品質管理プロセスを確立しないままコンテンツ量産に走る姿勢こそが本質的な落とし穴です。

- テーマや方向性のブレ

編集者が不在だと、複数のライターが記事を書く際に「誰へ何を伝えるか」という軸が定まらず、統一感のないコンテンツが氾濫する。 - 誤字脱字・誤情報の氾濫

第三者チェックのプロセスがなければ、読者に誤った情報や読みづらい文章を提供するリスクが格段に高まる。 - ブランドメッセージの崩壊

一貫性のあるトーン&マナーを維持できず、企業の信頼資産(ブランドボイス)を傷つける結果となる。 - 進行管理が破綻

ライターが編集業務を兼務すると、納期やタスクの優先順位管理があいまいになり、大量の締切遅延やコミュニケーションの行き違いが起こりやすい。

成功企業との違い:編集者が“軸”を作っている

成功企業がやっているのは、適切な人材配置とプロセス設計です。ライター・校正者・編集者・ディレクター(PM)といった専門家を配置し、誰がどこで品質をチェックし、どのタイミングで承認を得るかを明文化。コンテンツという「目に見えない信頼資産」を守りながら生産性を上げています。

どんなに急いでも“編集工程”は省けない

A社の失敗から学ぶべき最大のポイントは、「とにかく数を出せ」という圧力がかかる環境でも、基本的なワークフローを省略してはいけないということです。

- 編集者というチェック機能

- スケジュール管理や質保証のためのプロセス

これらを飛ばしてしまえば、リソースを浪費したあげく、ブランド価値まで傷つけることになりかねません。編集者が全体を俯瞰してディレクションを行うからこそ、コンテンツ量産と高品質を両立できるのです。

生きたチームを育てる! 人材育成とモチベーション維持の秘訣

組織を作っても、ライターや編集者の「燃え尽き」を起こしてしまえば、安定したコンテンツ供給は難しくなります。長期的に高いパフォーマンスを発揮するために、コンテンツ制作ならではの人材育成とモチベーション管理をどう進めるべきか、ポイントを整理しましょう。

成長を止めない“育成メソッド”

OJTと外部セミナーの併用

- 現場密着型のOJT(On-the-Job Training)

ライターや編集者が実案件に携わりながら先輩のノウハウを学ぶことで、実践的なスキルを習得しやすい。 - 専門講座や勉強会に参加

ライティングや校正、編集ディレクションなど、コンテンツ制作のプロセスを体系的に学べる場を活用。とくに編集プロダクション主催の講座や外部セミナーに参加すると、社内の常識にとらわれない最先端の知見を取り入れやすくなります。

レベル別研修と“外部監修”を組み合わせる

- 新人~中堅~ベテランごとに段階的な育成プログラム

文章基礎やツール操作は新人向け、ディレクションやプロジェクト管理はベテラン向け、といったようにレイヤーに応じた内容を用意。 - 外部監修やコンサルを依頼する

自社内に十分な指導リソースがない場合、編集プロダクションや外部コンサルを活用して制作フローや文章品質を監修してもらうことも有効です。定期的なレビューや講習を組み込むことで、チーム全体のスキルアップが加速します。

メンバーのやる気を引き出す仕組み

定期的な評価とフィードバック

- 月1回の1on1やグループレビュー

目標設定と成果を振り返り、次回の改善点や学習テーマを明確化。

ライターなら「リサーチ能力の向上」、編集者なら「ディレクション力向上」のように、それぞれの専門性を軸にしたフィードバックを行いましょう。

プロジェクト単位の達成感を共有

- 表彰・報酬だけでなくチームビルディングの機会

「大規模案件の締切を乗り切った!」など、成功体験をメンバーと共有し、相互学習の場を設ける。

たとえば、外部の編プロに業務委託した案件が成功した場合、編プロ担当者も含めた振り返りミーティングを行うと、より広い視点でノウハウが学べます。

モチベーション低下を見逃さない!

過度なリライト要請や厳しすぎる納期

- ライターや編集者ならではの疲弊ポイント

何度も書き直しを求められると、創造的な意欲が下がりがち。あるいは急ぎの校正依頼が連続して入ると、チェック精度が下がってしまう。 - 編集プロダクションや専門家の活用

一時的に案件が殺到した際は、外部のライターや校正者に一部を委託し、現場の負担を分散する工夫を。そうすることで自社ライターがリライト地獄に陥るリスクを減らせます。

早期発見と業務配分の調整

- 定期的に全体の負荷を見直す

担当案件数や執筆難易度、校正のボリュームなどを洗い出し、バランスが偏っていないかチェック。 - 外部パートナーとの連携

自社チーム内だけでは解決しきれない場合、編集プロダクションや専門家との連携でリソース再配分を検討。とくに技術的または業界特化の案件が増えたときには、外部リソースを活用することで効率が高まります。

“ライター・編集者ならでは”の育成と外部活用がカギ

執筆やディレクションの専門スキルは、一朝一夕には身に付きません。OJTを通じた実践はもちろん、外部セミナーや監修をフル活用して、最先端のノウハウをキャッチアップする仕組みが重要です。

モチベーション管理においても、ライターや編集者の制作現場特有の事情(リライト負荷、厳しい納期、細かい校正など)を考慮し、外部リソースを含めた柔軟な対応が不可欠といえます。。

コンテンツ制作は常に変化し続ける世界です。だからこそ、チーム全体で学びと改善を続ける土壌を育むことが、長期的に高品質な記事を生み出し続ける最大の秘訣といえるでしょう。

「生産性爆上げ」間違いなし! 使えるツール&サービス厳選紹介

人材のスキルやマネジメントだけでなく、ツールをうまく活用することで生産性はさらに高まります。校正やコピペチェック、プロジェクト管理など、大規模制作で実際に役立つツールを厳選してみました。

校正・コピペチェックツール

コンテンツの品質を支える重要な工程が、校正とオリジナリティチェックです。これらを効率的に行うためのツールは、大量のコンテンツを扱う組織には欠かせません。ただし、どんなに優れたツールも完璧ではないため、最終的には人間の目による確認が必須です。以下、日本の現場で実際に活用されている代表的なツールをご紹介します。

- 文賢(ブンケン)

日本語の誤字脱字や表記ゆれを自動でチェックできる国産ツール。企業の公式文書や記事制作に広く活用されています。細かい日本語の表現まで指摘してくれるため、品質向上に直結します。 - Just Right!

日本語の文章をAIが添削してくれるサービス。難解な表現や冗長な文章を指摘し、よりわかりやすい代替案を提案してくれます。コンテンツの読みやすさを向上させたいときに重宝します。 - Copyscape

ウェブ上の類似コンテンツを検索してコピペをチェック。SEO対策としても有効で、オリジナルコンテンツの作成を支援します。大量の記事を扱う際の品質管理に欠かせません。これらのツールを活用することで作業効率は大幅に向上しますが、文脈理解や専門用語の判断など、人間ならではの視点も欠かせません。テクノロジーと人間の知見を組み合わせることで、最高品質のコンテンツ制作が実現するのです。

プロジェクト管理ツール

大規模なコンテンツ制作では、複数のライター、校正者、編集者が同時に動くため、進捗管理や情報共有が欠かせません。

適切なプロジェクト管理ツールを導入することで「誰が何をいつまでにやるのか」が明確になり、納期遅れやコミュニケーション不足による品質低下を防ぐことができます。とくに遠隔地のメンバーと協働する場合には、以下のようなツールが強い味方になるでしょう。

- Trello

「かんばん方式」でタスクを可視化。直感的に操作しやすい。 - Chatwork

国内企業で広く使われているビジネスチャットツール。タスク機能も備え、ライターや校正者とのスムーズなコミュニケーションを実現します。ファイル共有も容易で、記事の添削・確認作業が効率化できます。 - Backlog

国産のプロジェクト管理ツールで日本語対応が完璧。タスク管理やガントチャート、Wiki機能まで備えており、コンテンツ制作のような複数人プロジェクトとの相性が抜群です。 - Monday.com

直感的な操作性が特徴のプロジェクト管理ツール。カラフルな進捗管理ボードで制作状況が一目でわかり、締切管理や担当者の割り当てが視覚的に行えます。日本語対応も進み、導入企業が増えています。 - Googleスプレッドシート

共同編集機能により、最新の進捗状況や担当者のタスクを誰でもリアルタイムで確認可能。シートごとに「タスク一覧」「納期管理」「校正状況」などを分割しておくと、複数メンバーが同時進行する大規模プロジェクトでも混乱が減ります。

外部のリソースをフル活用する!

コンテンツ制作の需要は季節や案件によって大きく変動するもの。社内リソースだけでは対応しきれないピーク時や、特殊な専門知識が必要な場合には、外部の力を借りることで柔軟かつ効率的に対応できます。

外部リソースを上手に組み込むことで、固定費を抑えながらも高品質なコンテンツ制作が実現可能になります。外部リソースの選択肢は主に以下の2つです。

編集プロダクションや制作会社

ライター・校正者・編集者を多く抱えており、制作フロー全体を請け負えるケースも多いです。

メリット

- 一貫した品質管理が可能(社内研修や品質基準がある)

- チームで対応するため納期の安定性が高い

- トラブル発生時も組織として責任を持って対応

- 長期的な関係構築により、企業文化や方針への理解が深まる

デメリット

- 個人に依頼するよりもコストが高くなりがち

- 大量案件や長期案件向きで、小規模な依頼には不向き

- 契約手続きや調整に時間がかかることも

クラウドソーシングとフリーランス活用

ランサーズやクラウドワークスなどのプラットフォームで、特定分野に強いフリーランスを見つけることができます。

メリット

- コスト効率が良い場合が多い

- 特定分野のスペシャリストを探しやすい

- 小規模な案件にも柔軟に対応できる

- 短期間での対応が可能なケースも

デメリット

- 品質にばらつきがある

- 急なスケジュール変更に対応しづらい

- 長期的な安定性や継続性の確保が難しい

- コミュニケーションコストが高くなることも

制作パートナー選びのポイント

予算や案件の性質に応じて最適な外部リソースを選びましょう。とくに重要なブランドコンテンツや品質が重視される案件では、個人フリーランスよりも編集プロダクションの利用をお勧めします。

編集プロダクションのなかには多様なジャンルのスペシャリストを抱えている場合もあり、高度な専門性が必要な案件や、実験的な取り組みにも柔軟に対応できるのが利点です。

一方、限定的な予算で運用したい場合や、ひとつの分野に特化した企画では、個人のフリーランスを起用することが効果的なケースもあります。

安定した品質と責任ある対応を優先するのか、特定分野の専門性を深堀りするのか、自社の状況に合わせて、最適なパートナーを選びましょう。

組織構築でコンテンツは“化ける”

ライター・校正者・編集者の三位一体モデルは、単に「人をそろえればいい」わけではありません。適切なワークフローと役割分担を整えてこそ、コンテンツが「化ける」ほどの威力を発揮します。

サイボウズ・クックパッド・東洋経済新報社という3社の取り組みを例に、その効果を具体的にご紹介します。これを読めば「こうやって構築すれば、これほどの成果が得られるのか!」と実感していただけるでしょう。

ライター・校正者・編集者の協奏が生む圧倒的成果

成功メディアの現場では、それぞれの役割を最大限に活かす独自の工夫があります。

サイボウズ式では社内外のライターとの協業によって多様な視点を取り入れ、クックパッドニュースでは専門家による食や栄養情報の正確性確保に重点を置いています。東洋経済オンラインは伝統的な経済メディアの専門性をウェブ向けに最適化し、月間2億PVという成果を生み出しています。

これらのメディアに共通するのは、単なる分業ではなく「共創」の姿勢です。サイボウズではPMが各部署との連携を促進し、クックパッドはデータ分析と編集判断の融合により読者ニーズに応え、東洋経済は外部専門家と編集者のコラボレーションによってブランド価値を高めています。

個々の強みを組み合わせることで、どの企業も独自の市場ポジションを確立しているのです。

3社に共通する“仕組み”づくりの秘訣

- 明確な役割分担とプロセス設計

- ライター・校正者・編集者が互いにフィードバックしやすい工程を設計。

- 納期管理や修正箇所を「見える化」することで、大量のコンテンツでも品質とスピードを両立。

- データの共有と分析による常時改善

- アクセス解析やユーザーの声を活かし、記事の方向性を随時アップデート。

- 「PDCAサイクル」を回しながら、失敗や成功を共有し、チーム全体で成長を目指す。

- 外部リソースの柔軟な活用

- 必要に応じて専門家や外部ライターを起用し、リソース不足や専門分野の欠如をカバー。

- 小規模チームでも、大企業並みの生産体制を整えやすくなる。

成功・失敗両面から学ぶ“決定的な差”

大手3社のように、多様な領域で効率と品質を高める企業には、「制作プロセスを軽視しない」という文化が根付いています。ライター・校正者・編集者がそれぞれの専門性を発揮し、役割を尊重し合う土壌があるからこそ、どんなにコンテンツ量が増えても一定のクオリティを維持できるのです。

一方、失敗企業では役割分担があいまいなまま量産に走り、誤字脱字や誤情報が多発することがあります。最終的にはプロジェクトが破綻するケースも少なくありません。リソースの多さだけではなく、適切なプロセス設計こそが決定的な差を生むのです。

次に取るべきアクション

- 自社の現状を「見える化」

ライター・校正者・編集者のうち、どの役割が不足しているか。どの工程があいまいになっているかを洗い出す。 - 外注×社内制作のハイブリッドモデルを検討

すべてを自社で完結できない場合は、編集プロダクションやフリーランスの力を借りて不足部分を補う。 - 継続的な育成と評価を仕組みに

大企業のように「文化」として根付かせるため、研修やフィードバック体制を整え、常にスキルアップを促進。

こうやって構築すれば“こんなに化ける”!

サイボウズ、クックパッド、東洋経済オンラインはいずれも、ライター・校正者・編集者の三位一体をベースに、企画・編集・校正のプロセスを明確化することで、大規模なコンテンツ量産と高品質を両立しています。

「単なる人員配置ではなく、仕組みとしての組織」を整えることで、読者にとって魅力的な記事を安定的に生み出し、圧倒的な成果を得ることができるのです。

あなたの組織もまずはできるところから取り組み、「量×質」を両立させるチームへと進化させてみてください。

そうすればきっと思うはずです。

「こうやって構築すれば、本当にコンテンツは“化ける”んだ!」

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。この記事を書いた人

雨輝編集部