たった3秒。あなたの記事の運命を決めるのは、その一瞬だけです。

スマホを握る指が画面をスクロールする速さは、もはや思考よりも速い。その流れの中で、あなたの記事タイトルが「待って!」と指を止められるか否か、それがすべてを分けます。

どれほど価値ある記事でも、惹きつけるタイトルがなければ、無数のコンテンツの渦の中に埋もれていくだけ。曖昧すぎるタイトルはスルーされ、説明過多なタイトルは読者の目を疲れさせ、スクロールを急がせ、結局はどちらも貴重なクリックチャンスを取り逃がしてしまいます。

この記事では、読者の興味を一瞬で引き寄せる強力なタイトルの作り方を徹底解説。

人間の心理や行動パターンを理解し、それに合わせたタイトル設計の実践的なノウハウをお届けします。たった一行のタイトルを変えるだけで、あなたの記事の価値と読者数は驚くほど変化するでしょう。

「3秒で恋に落ちる!?」8ワードタイトルの魔法

クリックを誘うタイトルの絶対条件は「短さ」と「瞬発力」。だらだらと情報を詰め込みすぎると、せっかくの魅力が伝わる前に読者の集中力が途切れてしまいます。

「3秒で恋に落ちる」このフレーズ自体が、まさに私たちが目指すべきタイトルの本質を現しています。

短く、鮮烈で、続きが気になる。読者の脳は一瞬で反応し、思わず指がスクロールを止めてクリックしてしまう。それこそが「8ワードタイトル」の魔法なのです。

スマホ時代に欠かせない短文設計

長いタイトルは一目で要点が把握しづらく、クリックを稼ぎにくい傾向があります。情報過多の現代では、読者の注意は分散しがち。だからこそ、必要最低限の情報を端的にまとめると、読者が「どんなメリットを得られるか」を瞬時につかみやすくなります。

たとえば「3日で習得」「1分で完成」など、時間軸を明示する言葉は強い味方になるでしょう。これは心理学の「容易性の原理」に通じ、人が「達成できそう」と感じるハードルを低くすると、興味を引きやすいとされているからです。

- 悪い例:「さまざまな年代の方に向けた詳細な分析と効果的な使い方を紹介する初心者から上級者まで役立つSNSマーケティング戦略」

- 良い例:「3日で習得! 初心者向けSNSマーケティング戦略」

(参考文献:織田涼、服部雅史、八木保樹(2017),「検索容易性効果のメカニズム: 認知負荷と認知欲求の影響」1)2),pp67-77)

内容と数字をわかりやすく

「何を」「どのくらい」解決できるかを示す数字は有効です。

「10倍速く」「3ステップで」「7割削減」といった具体的な数値は、抽象的な表現より遥かに説得力があります。

ただし、数字を入れすぎたり曖昧な表現を多用したりすると、かえって印象がぼやけるリスクもあるので注意しましょう。読者が思わず「これは知りたい」と感じる、絶妙なバランスが求められます。

フレーミング効果

人は同じ数値や情報であっても、「どのように示されるか(フレーミング)」によって受け取り方や行動が大きく変化します。

たとえば「47%減」より「50%減」のほうが、感覚的にインパクトが強いと感じたり、「2つの方法」より「5つの方法」のほうが選択肢が十分にあるように思えたりするのは、まさにフレーミング効果の一例です。

- 弱い例:「効率的な作業方法のご紹介」

- 強い例:「作業時間を最大60%削減する5つのテクニック」

また、タイトルに数字を組み込む際のコツとして

- 端数よりも切りの良い数字(「47%」より「50%」)

- 小さすぎない数字(「2つ」より「5つ」や「10の方法」)

- 具体的な成果数値(「効率アップ」より「生産性30%向上」)

フレーミング効果を意識しながら数字を活用すると、読者の興味を高めるだけでなく、「行動してみよう」「試してみたい」という前向きな気持ちを引き出しやすくなります。

(参考文献:竹村和久(1994),「フレーミング効果の理論的説明」『心理学評論』Vol. 37, No. 3, pp270-291)

8ワードタイトルの黄金法則

「8ワードタイトル」とは、見出しを「約8つの言葉(単語)」で構成する考え方です。

この数字はスマホ時代の閲覧者の視認性や記憶のしやすさを考慮して導き出された「マジカルナンバー7±2(心理学者ジョージ・A・ミラーによって提唱された概念。人間が同時に保持できる情報の単位数は平均して7±2程度である)」の応用ともいえる、いわばタイトル設計の黄金比です。

具体例:8ワードタイトルの構成例

原文:「今すぐ使えるマーケティング初心者向け三つの戦略的アプローチで成果倍増」

これを、8つの意味のかたまりに分解すると、

- 「今すぐ使える」(即時性)

- 「マーケティング」(トピック)

- 「初心者向け」(対象者)

- 「三つの」(数量)

- 「戦略的」(品質)

- 「アプローチ」(手法)

- 「で」(接続詞)

- 「成果倍増」(ベネフィット)

このように、日本語の場合は単語の区切りが英語ほど明確ではないため「約8つの意味のかたまり」と捉えるとよいでしょう。

重要なのは単純に文字数を数えることではなく、以下の三拍子が揃った状態にすることです。

- 一息で読める長さ:スマホ画面で一目で把握できるサイズ感

- 必要な要素が過不足なく含まれている:対象読者・メリット・内容が明確

- 記憶に残りやすい:印象的なフレーズや独自性がある

これは欧米のコピーライティングでは「8±2」の法則とも呼ばれています。つまり6〜10個の言葉(ワード)が人間の短期記憶の特性に最適という研究に基づいており、長年実践されてきた黄金律です。

タイトルが短すぎると情報不足で魅力が伝わらず、長すぎると重要ポイントが埋もれてしまいます。この「8ワード」という指標を念頭に置くことで、読者の「クリックしたい」というアクションに直結するタイトルが生まれやすくなるのです。

(参考リンク:Short-Term Memory and Web Usability)

(参考リンク:The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information.)

「好奇心ギャップを操れ!」脳を誘惑するタイトル心理学

人間の脳は「穴」を見つけると、どうしてもそれを埋めずにはいられない。これは進化の過程で培われた生存本能です。

未完成なパズル、途中で終わる物語、謎めいた情報……。

これらはすべて私たちの脳を「続きが知りたい」という強い欲求で支配します。この心理的メカニズムこそが、クリック率を爆発的に高めるタイトルの秘密兵器なのです。

わざと“チラ見せ”する断片情報

「◯◯だけが知っている」「99%が気づかない」といったフレーズをタイトルに入れると、残り1%に加わりたい、知らないと損しそう。そんな感情が働き、クリックされやすくなります。

ただし、実際に本文でその「ギャップ」を埋めるだけの内容がないと「釣りタイトル」扱いされる恐れがあるため、本編の質も大切です。

釣りタイトルとは、クリックを誘うことだけを目的とした、内容に見合わない過剰な期待や好奇心を煽るタイトルのことです。

たとえば「驚愕の真実が明らかに!」と謳いながら、本文では平凡な内容しか提供されていない場合などが該当します。

このような手法は一時的にクリック数を稼げても、読者の信頼を失い、最終的にはブランド価値を損なう結果につながります。

不足感こそ、クリックの原動力

タイトルで謎を残し、本文で解決する。この記事を読むことでその「穴」が埋まる、という構成が理想的といえます。

- 弱い例:「社内コミュニケーションの改善方法」

→理由:情報が完結しており、クリックする動機が弱い

- 強い例:「トップ企業が隠す社内コミュニケーションの秘訣」

→理由:「隠す」「秘訣」という言葉で情報の欠落感を生み出し「知らない何か」への好奇心を刺激

- 強い例:「あなたの会社で誰も教えてくれない3つの心理テクニック」

→理由:「誰も教えてくれない」ことで情報の希少性を「3つ」でちょうど良い具体性を示す

この「不足感」は心理学で「ツァイガルニク効果」とも呼ばれ、人間は未完了のタスクや不完全な情報に対して強い記憶と関心を持つ傾向があります。

タイトルですべてを語らず「続きはこちら」と思わせる仕掛けが効果的なのです。

「SaaS・EC・BtoBを一網打尽」ビジネスモデル別タイトル最適化の極意

どのビジネスモデルも同じテンプレートでいける、という時代は終わりました。それぞれの読者層が「琴線を感じる要素」は大きく異なるからです。

SaaS、EC、BtoB――三者三様の狙い方を押さえましょう。

これらのビジネスモデル、どんな特徴があるの?

- SaaS(Software as a Service):クラウド上で提供されるソフトウェアサービス。ユーザーはインストール不要でブラウザから利用できる

(例:Salesforce、Slack、Googleドキュメントなど)

- EC(Electronic Commerce):インターネット上での商取引。オンラインショッピングサイトやネット通販サービス

(例:Amazon、楽天市場、ZOZOTOWNなど)

- BtoB(Business to Business):企業間取引を行うビジネス。一般消費者ではなく企業や組織を顧客とするビジネスモデル

SaaS企業:とにかく時短をアピール

SaaS利用者は「どれだけ時間と手間を削減できるか?」を気にしがち。「作業時間を半分に」「月X時間の管理工数削減」など、具体的なベネフィットを短いタイトルに織り込みましょう。

例:「月20時間の作業が5時間に! 〇〇SaaSで劇的効率化」

→SaaSユーザーは「時短」「コスト削減」に強く反応するため、数字と効率UPイメージを前面に打ち出すのが効果的。

ECサイト:割引率や限定感を全面に

ECの場合、セール情報や期間限定の特典など、購買意欲を直接刺激するワードが強力です。ロバート・チャルディーニが提唱した「希少性の原理」にあるように、人は「限定」「在庫僅少」などに煽られると行動を急ぎがちです。

「本日限定◯◯%OFF」「在庫わずか」など、タイトルでアピールすることで短時間で読者の目を引きます。

例:「本日限定30%OFF! 人気コスメ在庫わずか」

→欲求に直結する「お得感」「早い者勝ち感」がカギになる。

(参考文献:Boeve, M. (2014). 「The influence of quantity scarcity and time restriction on product preference and the moderating role of need for uniqueness」『Wageningen University & Research 修士論文集,pp1-58』)

BtoB:専門家や権威性を打ち出す

BtoB企業では信頼性が非常に重視されます。たとえば「現役弁護士が語る〜」「会計士が解説〜」のように「専門家の視点」を冒頭に掲げることで一気に興味を引きやすくなるでしょう。

「権威への服従」も説得心理の重要要素として知られ、読者の抵抗感を下げる効果が期待できます。

例:「現役弁護士が解説:中小企業の法務トラブル回避術」

→肩書きや専門性を示す言葉をタイトルに添えることで、読者に安心感を与えつつ差別化も可能。

タイトル作成支援ツールの活用:AI×人間の二人三脚がカギ

これらのタイトル分析ツールは、現代のコンテンツ制作者が、客観的に自分のタイトルを見直すうえで欠かせない存在です。CoSchedule Headline Analyzerはとくに人気が高く、感情スコア、パワーワード、文字数のバランスを分析し、70点以上のスコアを目指すのが一般的です。

一方、SharethroughのAI予測ツールは認知神経科学の原則に基づいた独自のアプローチで、読者の潜在的なエンゲージメントを評価します。

多くのプロは両方のツールを併用し、複数の視点からタイトルを検証しています。

これらのツールを使うと、タイトル案の「客観的チェック」や「複数パターン比較」が効率よく進むのは大きなメリットです。

ただし、これらのスコアや提案を鵜呑みにすると、実際の読者ニーズや業界特有の文脈からズレるケースもあり、必ず「人の手による最終調整」が必要になります。

メリット

- キーワード密度や語数のバランスを自動評価

- 多様なタイトル案を短時間で生成でき、比較検討しやすい

- 自分では気づきにくい「表現のマンネリ」を客観的に指摘してくれる

注意点

- ツールが高得点をつけても、専門領域の読者に刺さるかどうかは別問題

- AIの基準と人間の感覚が必ずしも一致しないため、最終的には現場の担当者や編集者が判断する必要がある

- 誇張表現や誤情報を推奨されてしまう場合もあるので、根拠やトンマナを確認しながら微調整するのが重要

具体例

| タイトル案 | CoScheduleスコア | 人間による判断 |

| 「驚愕の効果! 税金を半額にする7つの秘密テクニック」 | 82点(高評価) | ✘過度な誇張があり、実現不可能な内容を示唆している |

| 「個人事業主向け:確定申告の手間を3割減らす実践的な整理法」 | 71点(中評価) | ✓現実的な効果と具体的なターゲットを示しており信頼性が高い |

このように、AIツールは表現の魅力や文法構造などの技術的な側面を評価するのは得意ですが、内容の真実性や特定業界でのニュアンスを理解することは苦手です。

「CoScheduleで80点以上」「Sharethroughで高スコア」といった数値が出ても、実際にはユーザーが価値を感じるかどうかは別。

結果をそのまま採用するのではなく「ここは自社のターゲットに合わない表現だ」「この数字の根拠は怪しい」という部分を人間が見極め、タイトルを最終調整してこそ、より効果的なコンテンツが生まれます。

「もう古い!? NGワードの陳腐化問題」最新の言葉選び

「すべてがわかる」「徹底解説」かつては頼もしく映ったフレーズも、いまはありふれすぎて逆効果になりかねません。単調な言葉選びを避け、新鮮さや個性を演出することが重要です。

手垢のついた表現は避ける

どうしても使われがちな決まり文句は、タイトル一覧に並んだときに埋没しやすくなります。わずかな違いでもよいので、読者が「おっ」と思う切り口を探りましょう。

手垢のついた表現の具体例

| よくある手垢のついた表現 | より新鮮な代替表現 |

| 「〜を徹底解説!」 | 「〜の意外な真実:現場から見えた課題」 |

| 「すべてわかる〜」 | 「知っておくべき〜の5つのポイント」 |

| 「〜のプロが教える」 | 「10年かけて気づいた〜の本質」 |

| 「〜入門ガイド」 | 「はじめての〜を最短距離で習得するステップ」 |

| 「〜のコツとポイント」 | 「〜で9割の人が見落とす重要ステップ」 |

近年のタイトル洪水の中で、こうした陳腐化した表現は「また同じような内容か」という印象を与え、クリック率を下げる原因になりかねません。同じ情報でも、表現を工夫するだけで新鮮さが増します。

代わりに“ちょいスパイス”を加える

「教科書にはない◯◯」「実は誰も言わない△△」のように、既存フレーズへ少しの変化球を加えるだけでぐっと目を引きやすくなります。

「ちょいスパイス」の具体例

| 基本フレーズ | スパイスを加えた表現 | 効果 |

| 「効率的な勉強法」 | 「教科書では教えてくれない効率的な勉強法」 | 特別感・独自性の演出 |

| 「資産運用の始め方」 | 「金融のプロだけがこっそり実践する資産運用の始め方」 | 希少性・内部情報の印象付け |

| 「ダイエット成功法」 | 「9割の人が見落とすダイエット成功の盲点」 | 差別化・新発見の演出 |

| 「リーダーシップ論」 | 「心理学が明かす、意外と簡単なリーダーシップの本質」 | 学術的根拠と取り組みやすさの両立 |

| 「英語上達のコツ」 | 「言語学者が実証した、日本人の弱点を克服する英語上達法」 | 権威付けと具体的なアプローチの提示 |

こうした「ちょいスパイス」は、ありきたりなタイトルに少しの独自性を加えるだけで、読者の好奇心を刺激します。

ただし、本文の内容と大きくかけ離れた表現にならないよう注意が必要です。あくまで「内容を正確に伝えた上での表現の工夫」を心がけましょう。

「Googleが重視するEEAT」信頼されるタイトルづくり

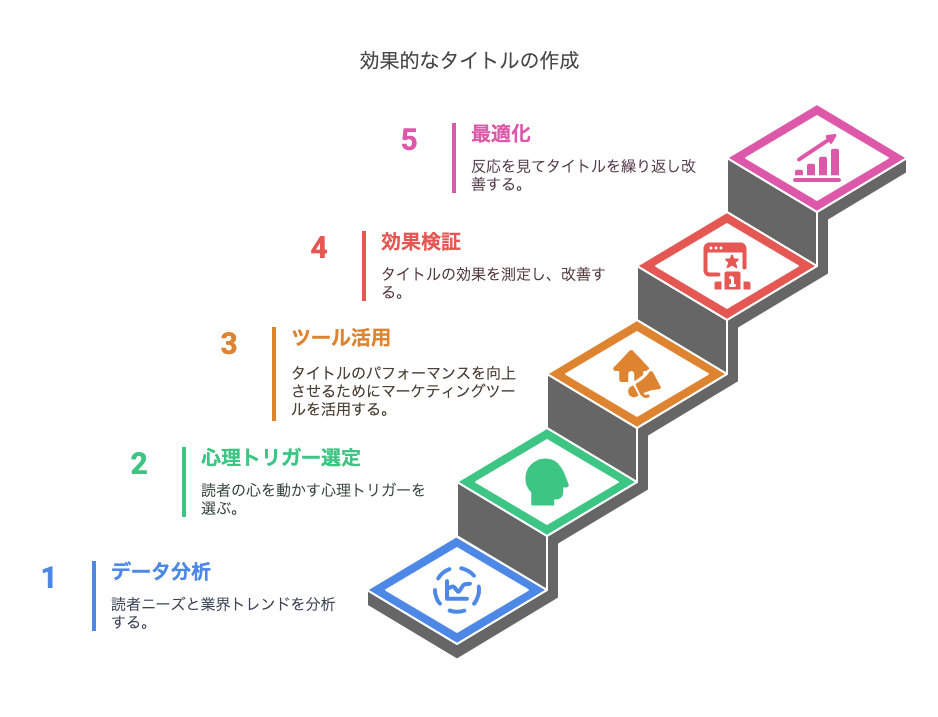

ここまでタイトル作成の基本要素を見てきましたが、効果的なタイトルを生み出すには体系的なプロセスが必要です。データ分析から始まり、心理的要素の選定、検証と改善を繰り返す一連の流れを理解することで、より戦略的にタイトルを設計できるようになります。

その上で、とくに重要なのがGoogleが推奨するEEAT(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)

要するに「経験・専門性・権威性・信頼性」の要素です。これらはタイトルからも感じられるように配慮すべきポイントとなります。

経験と専門性の明示

「◯◯歴10年のプロが解説」「実際に運用してわかった」など、実体験を含ませると、読者の心象が大きく違ってきます。

権威あるデータや信用力

信頼できる数値を示すときは、その根拠を裏づけられる形で取り入れましょう。名ばかりの数字では逆に不信を招くおそれがあります。

具体例:※以下はあくまで表現方法を示すための架空の例です

| 弱い信頼性の表現 | 強い信頼性の表現 | 理由 |

| 「驚きの効果! 90%が成功した方法」 | 「米ハーバード大学の研究で実証:継続率89%の新習慣形成法」 | 具体的な研究機関と正確な数値の提示 |

| 「最新テクニックで売上倍増」 | 「Googleアナリティクス分析に基づく:ECサイトの回遊率を平均32%向上させた5つの施策」 | 使用ツールと具体的な指標を明示 |

| 「みんなが実践している投資術」 | 「金融庁発表データから見える:2023年度に資産30%増を達成した投資家の共通行動」 | 公的機関のデータと具体的な時期・数値 |

| 「簡単に痩せられる方法」 | 「医学誌『ニュートリション』掲載:臨床試験で検証された食事管理の継続率が2.4倍になる心理テクニック」 | 専門誌と具体的な検証方法の言及 |

権威あるデータを示す際の重要ポイント

- 調査元・データ元の明示(実名が理想的)

- 調査時期・期間の具体化

- サンプル数や研究規模に触れる

- 小数点まで含めた正確な数値表現(概数よりも信頼感が増す)

このように根拠のある表現を使うことで、読者からの信頼を獲得しやすくなります。

ただし、引用するデータは必ず事実確認を行い、誤った情報や古いデータを使用しないように注意しましょう。

架空のデータや検証されていない研究結果を引用することは、読者の信頼を大きく損なう原因となります。

「五感に訴える」表現技法:マルチセンサリーで印象UP

視覚だけに頼るのではなく、嗅覚や触覚など他の感覚をイメージさせる言葉をタイトルに盛りこむと、読者の脳内でリアリティが高まりやすいといわれています。これは脳科学の観点からも、複数の感覚を同時に刺激するほうが記憶や感情が強く結びつくとされるためです。

擬音や触覚表現の活用

「じんわり広がる安心感」「シャキッと目覚めるコーヒーの香り」など、ほんの一言入れるだけで文章の印象が生き生きしてきます。ただし、文体やコンテンツとの整合性も大切です。

損失回避の心理もさりげなく

多くの人は「失う恐れ」に強く反応します。「やりがちなミス」「これを知らないと損をする」といったニュアンスもクリックを促す一つの仕掛けといえるでしょう。

プロスペクト理論において、人は同じ規模の利益よりも、損失を回避することに強く動機づけられる(=損失のほうを大きく感じる)傾向があると示されています。

これを「損失回避バイアス」とも呼び、同程度の「得」をアピールするより「損をしないために」というメッセージのほうが、より行動を引き起こしやすいのです。

ただし、過度な不安や恐怖を煽ると逆効果になる場合もあるため、本文で解決策や対処法をしっかり提示し、読者が「どうすれば損を回避できるか」を明確に理解できるようにすることが重要です。

「読者それぞれに合わせる」パーソナライズド・ヘッドライン

ユーザーの興味関心や閲覧履歴を活かして、タイトルを動的に変化させる技術が進んできています。とくにECサイトや会員制メディアでは、個々人の嗜好を考慮した「特別感」が大きな武器になります。

たとえば、直近で検索したキーワードをタイトルに反映することで、ぐっと身近な印象を与えることができます。

効果的なパーソナライズの具体例

| 基本タイトル | パーソナライズド版 | 効果 |

| 「春のファッションアイテム特集」 | 「山田さん、前回ご購入のブランドから春の新作が入荷しました」 | 過去の購買履歴を反映した関連性の高い提案 |

| 「健康レシピ集」 | 「あなたが検索した”低糖質”にぴったりの15分で作れる簡単レシピ」 | 検索/閲覧履歴に基づくニーズの先回り |

| 「投資の始め方ガイド」 | 「30代会社員から始める:年収600万円台に最適な資産形成法」 | ユーザー属性に合わせた具体的な提案 |

パーソナライズの注意点

- プライバシーへの配慮(過度に個人情報を匂わせる表現は避ける)

- 定期的なA/Bテスト実施(同じユーザー層に複数バージョンのタイトルを表示して効果を比較する検証方法)

- 誤ったターゲティングによる信頼低下リスクへの対策

- 汎用タイトルとのバランス(すべてをパーソナライズする必要はない)

パーソナライズド・ヘッドラインは、適切に実装された場合にクリック率の向上が期待できる一方で、実装の複雑さも伴います。しっかりとしたデータ分析基盤があり、ユーザー行動の把握が十分にできている場合にとくに効果的です。

まずは一部のコンテンツから試験的に導入し、効果を測定しながら段階的に拡大していくことをおすすめします。

「会話型タイトルで差をつける」次世代検索への対応

検索やSNSがより会話的になってくると「短い疑問文」や「呼びかけ」形式のタイトルが読み手の脳に引っかかりやすくなる傾向があります。

「結論から言うと…」で明確な切り口

タイトルをあえて問いかけ調や「結論提示→理由」の形にすると、読者がすぐに「この情報はどんなテーマなのか」を把握しやすくなります。

具体例

- 「アパレルECサイトの離脱率が30%改善した理由は、実はカート導線にあった」

- 「なぜ社員の定着率が2倍になったのか? リモートワーク以外の意外な要因」

- 「結論:マーケティング予算は広告より顧客体験に投資すべき3つの理由」

- 「迷ったらコレ! デザイナーが選ぶ2025年トレンドカラーベスト5」

- 「質問:あなたの会社の採用コストを半減できる可能性があるとしたら?」

このように結論や要点を先に示すことで、読者は「何について」「どんな価値」があるかをすぐに理解できます。

とくに時間のない読者や、スマホでざっと情報をスキャンしている人にとって、内容の把握が容易になり、クリックの意思決定がスムーズになります。

自然な対話感を演出

固い言い回しばかりだとフレンドリーな会話調と相性が悪くなるため、語尾を少し砕くなど、書き手の個性を反映させるのも効果的です。

具体例

- 硬い表現:「効果的な時間管理の方法について解説する」→会話調:「忙しいあなたへ、明日から使える時間管理のコツ教えます」

- 硬い表現:「資産形成における複利効果の重要性」→会話調:「知ってた? 月5千円の積立投資が10年後にこうなるなんて」

- 硬い表現:「新入社員のためのビジネスマナー解説」→会話調:「ビジネスマナー、どこまで知ってる? 新社会人の不安を解消!」

- 硬い表現:「健康的な食生活のための栄養素分析」→会話調:「え、それNG食習慣だったの? 栄養士が教える簡単改善ポイント」

会話調タイトルはとくにSNSでの拡散性が高く、読者に「この人に話しかけられている」という親近感を与えます。

ただし、専門性の高い業界や公式文書では逆効果になることもあるため、読者層とメディアの特性を考慮して使い分けましょう。

「脳は嘘をつかない?」EEGで進化するタイトル評価

タイトルを見たとき、人は本当はどんな生理的反応を示しているのか。脳波(EEG)を使ったマーケティング実験が注目を集めています。

無意識の興味度合いを測れる可能性

人間は意識していなくても、おもしろいものや重要だと感じるものに出合うと脳が活発に動きます。EEGはこうした無意識レベルの反応を捉える手段とされ、今後さらに研究が進むでしょう。

これはちょうど、自分では気づいていなくても、パーティーの会話の中で突然自分の名前が聞こえると反応してしまう現象(カクテルパーティー効果)に似ています。

私たちの脳は、意識的な注意を向けていなくても、自分にとって重要な情報には自動的に反応するのです。EEGはそんな「脳が思わず振り向いてしまったタイトル」を科学的に検出する可能性を秘めています。

導入ハードルは高め

専用の機器や専門知識が必要になるため、現状では大手や実験的プロジェクト向けの技術といえます。中小規模メディアがすぐ取り入れるにはコスト面でハードルがある点も事実です。

「トレンド先取り」キーワード予測でバズを狙う

いくら素晴らしい記事を書いても、すでに検索が下火のワードでは大きなPV獲得は期待できません。そこで役立つのが、トレンドや検索需要の先読みです。

動向を早めにつかむ

SNSや検索エンジンのキーワード動向をウォッチしておくことで「これから伸びそう」と思われるワードを先に仕込んでおく手法が有効です。ピークが来る頃には記事が育ち、上位表示されやすくなることがあります。

季節要因や社会状況を踏まえて準備

たとえば、ある季節イベントに向けて毎年検索が伸びるキーワードがあるなら、前年のうちにタイトルと記事を用意しリライトを重ねておく、といった戦略が考えられます。

「倫理と法規制」炎上を避け、読者の信頼を獲得する要

一瞬のPV稼ぎと引き換えに失うものは、何年もかけて築いた信頼関係かもしれません。

デジタル時代の消費者は賢く、そして記憶力も良い。誇大広告やミスリードを狙ったタイトルは、一時的な注目を集めるかもしれませんが、その代償はブランド価値の致命的な棄損という形で必ず返ってきます。

真の勝者は、短期的な数字に惑わされず、読者との長期的な信頼構築を選ぶ者だけです。

不確かなデータや煽りすぎのフレーズは要注意

「絶対」「奇跡」「一瞬で」など、根拠なく過度に煽る表現は読者に不信感を与えかねません。

実績を盛り込む場合は、数字の出典や期間などを明示し、誤解のないようにしましょう。

企業やブランドとしての姿勢

ユーザーを騙すような文言を使ってまでPVを取るという方針は、結果としてブランド価値を下げる原因に。

企業ブログやオウンドメディアであれば尚更、正確性や透明性への配慮が大切になります。

タイトルの威力:数字×心理×表現力×倫理をかけ合わせよう

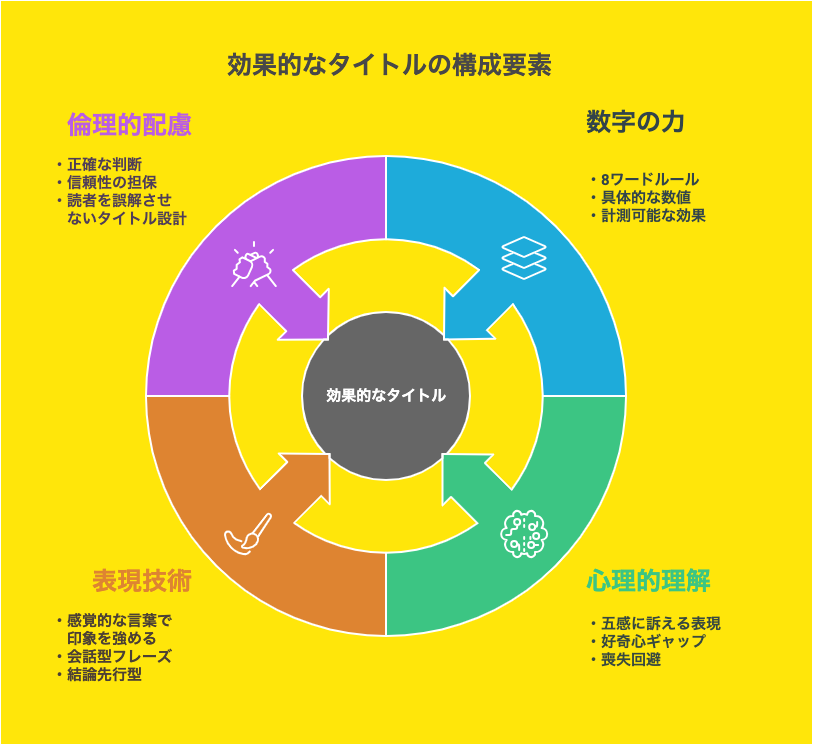

数字の力、心理への理解、表現技術の活用、そして誠実な姿勢、これら四つの要素が一つに溶け合ったとき、タイトルは単なる「見出し」を超え、読者の行動を促す「きっかけの言葉」となります。

興味深いのは、情報過多の時代になればなるほど、逆に「人間らしさ」や「編集者の直感」が大きな差別化要因になるという皮肉な現実。読者の心理を理解した上での表現力が、これからのタイトル創りの核心となります。

心を掴むタイトルは、クリックを誘うだけでなく「読んでよかった」「また読みたい」「シェアしたい」という継続的な関係構築の第一歩。その一行のためにかける時間こそ、最も価値ある投資かもしれません。どれほど優れたコンテンツも、見つけてもらえなければその価値は埋もれてしまうので。

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。この記事を書いた人

雨輝編集部