SNSでバズが起きる瞬間は、人の心に残らない小さな”一発花火”のようなものです。

独特のフレーズやミームが国中で真似され、テレビや雑誌に引っ張りだこになり、一時は誰もが知る存在になります。企業がSNSで一瞬にして話題を集め「爆発的なPV(ページビュー)」を獲得できるときは、担当者として胸が高鳴ります。XやInstagram、TikTokなどで何十万回、何百万回もコンテンツが視聴されると「よし、これで売上アップも期待できるはず!」と意気込むことでしょう。

しかし、実際には「翌日にはPVが激減し、思ったほど顧客化・購買につながらない」「ブランド認知が広がった実感が薄い」というケースが目立ちます。 このように、一発花火のような一時的な人気だけでは長期的な成果を得られにくいのが現実です。対照的に、地道に実績を積み重ね、価値を磨き続ける継続的な取り組みは、派手な話題性はなくとも安定したファン層を持ち、長期にわたって成果を上げ続けるのです。

そこで、近年改めて注目が集まっているのが「トレンド記事×ロングコンテンツのハイブリッド戦略」です。

SNSバズ(瞬間的PV)と、長期間にわたって読み継がれるロングコンテンツ(持続的PV)の「いいとこ取り」をすることで、短期的にも長期的にも安定した集客・信頼構築が狙えます。

本記事では、国内で実際に成果を上げた「トレンド記事」活用の成功例をもとに、「まあまあ読まれる記事」を「思わず保存したくなるほど価値ある記事」に進化させる方法を徹底解説します。

この記事を読んでわかること

-

SNSバズを一過性で終わらせず成果につなげる方法

-

トレンド記事とロング記事を組み合わせるコツ

-

読者の記憶に残り、ブックマークされる記事の作り方

導入~結末で読者を離さない:物語仕立ての構成術

人は情報過多の時代、魅力的な「導入」がなければすぐに離脱します。どうやって興味を惹きつけ、最後まで読ませるのかが重要です。

“課題提示→期待感→解決策”の三段構成

ブログや記事の導入で読者の興味を引けない場合、最後まで読まれずに離脱されてしまうことが多いといわれます。

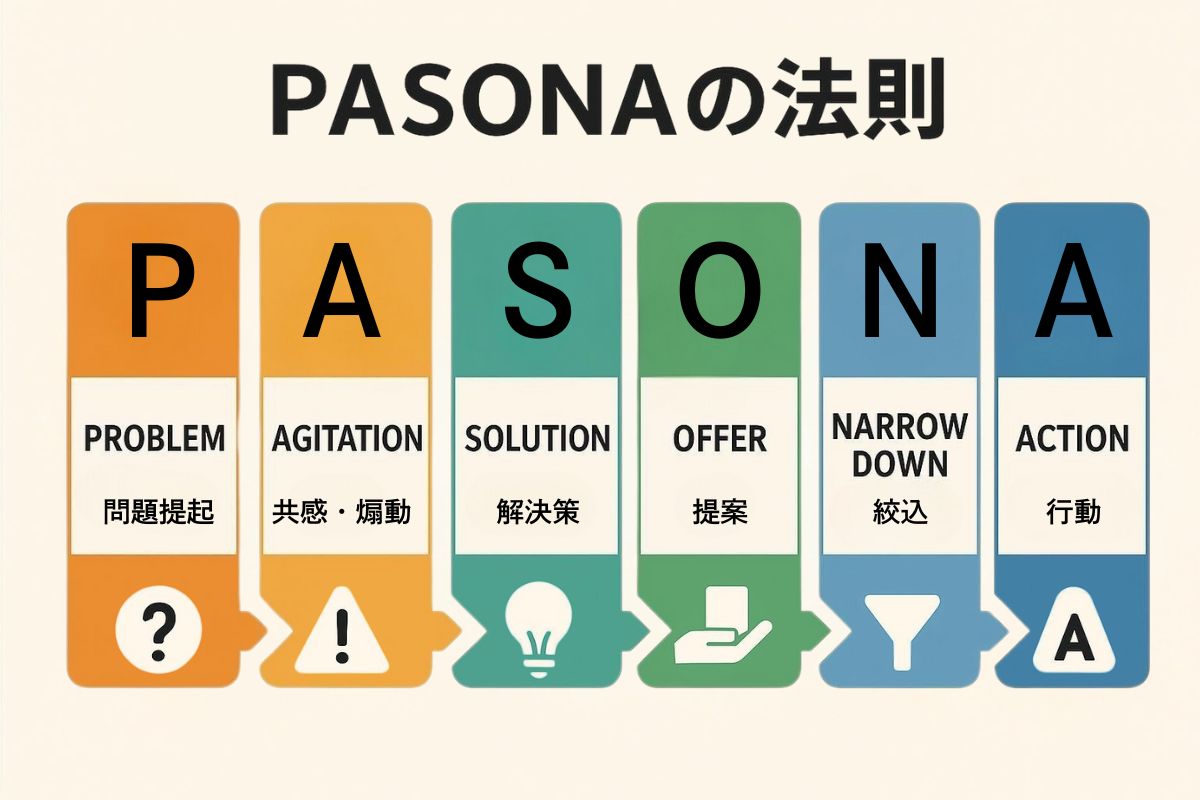

記事の最初で読者が抱える問題点を明確に示し「この先に解決策がある」と期待を持たせる書き方は、PASONA(パソナ)の法則に基づいた読者導線の設計であり、読了率を高める有効なアプローチとして、さまざまな調査や実践事例で報告されています。

PASONAの法則とは、セールスライティングやマーケティングの構成法則として知られ、以下の5ステップで読者の心を動かします。

- P:Problem(問題) — 読者が直面している課題を明確にする

- A:Agitation(あおり) — その問題を放置するとどうなるかを想像させ、不安を掻き立てる

- SO:Solution(解決)・Offer(提案) — 解決策と、それに基づく提案を提示する

- NA:Narrowing down / Action(絞り込み・行動喚起) — 限定性や行動の促しで、次のステップへ導く

この法則を記事構成に取り入れることで、「読むだけで終わらず、動きたくなる」導線が生まれるのです。

課題提示:【架空事例】SNSで一瞬話題になったカフェ、でも“長い行列”はあっという間に消えてしまう……

「SNSの投稿で急にバズが起こり、開店直後は長蛇の列。それなのに、1か月もしないうちにPV(ページビュー)も来店客数も激減してしまった……」

とある新規オープンのカフェが、Instagramで有名インフルエンサーに紹介されたのをきっかけに、一時的な大ブームを巻き起こしました。期間限定のスイーツやおしゃれな店内写真がSNS上で拡散され、初月の売上は想定を大きく上回ったのです。

ところが、ブームが落ち着くとともに行列はあっという間に消え「結局、お客さんが定着しなかった」「リピーターが育たなかった」という問題に直面しました。SNSバズはまるで花火、派手に打ち上がるが、一瞬で消えてしまいます。

期待感:“バズ後”でも余熱を残して、カフェに新規客&リピーターを呼び続ける方法

実は、一度バズった熱狂を「長続きする魅力」へ変換し、ブランド認知やリピーターを増やせる仕組みがあるんです。

カフェの「背景」や「こだわり」をじっくり語る「ロングコンテンツ」

SNSの投稿は華やかで拡散力が高い一方、深い情報やコンセプトを伝えるにはスペースが足りません。そこで、コーヒー豆の産地や焙煎方法、オーナーの想いなどをじっくりまとめた記事(ロングコンテンツ)を用意しておくとどうなるでしょう。

- 「実はこのカフェ、●●地方の農園と提携し、独自に焙煎した豆を使っています」

- 「平日は音楽ライブも開催、地元アーティストと協力して新しい文化を発信」

読者は「美味しそう」だけでなく「そこにしかない個性やストーリー」に惹かれて「行ってみたい」「もう一度訪れたい」と強く感じます。

SNS上の一時的なブームが過ぎたあとでも、検索エンジン経由や口コミでこのロングコンテンツへたどり着く人が増えれば、ブランドイメージを長期的に高めることが可能です。

季節ごとに「追加の魅力」を更新し、読者を飽きさせない

一度書いた記事で終わりにせず、季節限定メニューやイベント情報を追記・編集していくと、定期的にSNSや検索で話題にしやすくなります。

- 例:「夏限定のコールドブリュー特集」「冬の新作スイーツ発表」など、毎シーズンごとに記事内の写真や情報を更新

- 読者は「今度の限定ドリンクはどんなものなんだろう?」と継続的に興味を持ち、定期的にサイトをチェック→来店につながる

こうしてロングコンテンツが「その店の魅力を丸ごと深く味わう」メディアとして機能すれば、SNSバズで一時的に注目が集まったあとも、来店や検索といった次のアクションにつなげやすくなります。

解決策:カフェのSNSバズを“一見さん”で終わらせない3ステップ

一度できた行列を「リピーター」や「ファンコミュニティ」に転化させる具体策を紹介します。

STEP1:短期×長期、2種のコンテンツを用意する

- トレンド記事(短期)

- 新メニューやキャンペーンなど、SNSで拡散しやすい情報を軽快に発信

- 花火のように瞬時に広がり、多くの人の目に留まる

- ロングコンテンツ(長期)

- 店の歴史、コーヒー豆へのこだわり、スタッフのストーリーなど「深掘り情報」をまとめる

- 検索エンジンで上位表示しやすく、訪れた読者が「ここにしかない魅力」を実感しやすい

STEP2:バズが起きたタイミングで“ロング記事”へ誘導する導線を設計

- SNS投稿やトレンド記事に「当店のコーヒーができるまで」「季節限定の魅力を詳しく解説」のようなリンクを設定

- 「もっと知りたい方は→公式サイトの詳細記事へ」という明確な動線で、興味が生まれた瞬間に長期的ファンになってもらうきっかけをつくる

STEP3:更新&アナリティクス分析で“ファン化”を加速

- 定期的にロング記事を更新し、検索エンジンの評価を落とさず常にフレッシュな情報に

- Googleアナリティクス等で、どんなキーワード経由で流入しているかを調べ、さらに記事改善。「コーヒー 産地比較」などの検索需要を取り込む

- 読者が関心を持つ追加コンテンツ(例:バリスタインタビュー動画、メニューの裏話)を増やし「カフェの世界観」を深く体験してもらう

長く愛される“本命カフェ”になるために——SNSバズを“定番人気”へ変えるポイント

カフェがSNSで一時的に話題になり大行列ができても、ブームが過ぎ去ると客足が急激に減少してしまう悩みは多くの店舗が直面する課題です。

しかし、このSNSバズで生まれた熱を「ロングコンテンツ」という形で受け止めることができれば、ブランド認知の拡大とリピーター獲得を着実に進めるチャンスが広がります。

具体的な解決策として、まず「トレンド記事」を活用して短期的に注目を集め、次に「ロング記事」でお店のこだわりや新メニュー情報を深く伝えてファン化を促進。さらに定期的な情報更新とアクセス分析を行うことで、SNSバズの熱が冷めた後も顧客を引きつける魅力を維持できるのです。

このようなアプローチを実践すれば、単なる「一時的に話題になったカフェ」ではなく「何度でも訪れたい、家族や友人にも自信を持って紹介したくなる本命カフェ」としての地位を確立できるでしょう。

SNSで一度獲得した注目を、長期間持続する資産へと転換する方法を、これから具体的に解説していきます。

結末で“次の行動”を明確に

物語には結末があるように、ブログや記事にも「読後、読者が何をすればいいか」という締めくくりが必要です。もし結末があいまいなままだと、読者は「ふーん」と読み終わってしまい、それ以上のアクションを起こしてくれないかもしれません。

結末で具体的な“行動のきっかけ”を提示

たとえば、最終章でこんなTo-Doリストを用意してみましょう。

- 「この記事を読んだら、まずは既存の記事を2本ピックアップしてリライトしてみよう」

- 「次回は専門家インタビューで具体的な事例を深掘りするので、日を空けてまた訪問してください」

読者は「あ、これなら私もすぐにできそう」「また来週チェックしよう」という気持ちになります。

「次の記事も読んでみよう」「あとで読み返そう」という動機づけが結末にあるかないかで、読者との関係が「一過性」で終わるのか「継続的なファン化」につながるのかが大きく変わるのです。

ワンポイントアドバイス

結末のアクションプランはシンプルに

- 「まずは3ステップで試してみてください」のように、初心者でも行動しやすい指示を出すと高い確率で実行されやすくなる

連載予告や「関連記事へのリンク」を入れてサイト内回遊率をアップ

- 「次回は○○をテーマにした記事を公開予定です」

- 「関連記事はこちらからご覧ください」

こうした案内があれば、読者は「もう少し見てみよう」「次の記事も読んでみよう」と思い、離脱せずにサイト内を回遊してくれます。

このように、記事の結末で「行動のきっかけ」を与えることは、読者がただ読むだけで終わらない、次のステップを踏める記事に仕上げるためのカギです。

たとえ導入部が優れた記事でも、結末が物足りないと読者のモチベーションが失速しがち。最後の最後まで「ここから先、何をすればいいの?」をきちんと示しましょう。

最新事例でわかる“短期バズ”と“長期価値”のハイブリッド戦略

SNSで一気にバズったトレンド記事と、じわじわと長期的にPVを稼ぎ続けるロングコンテンツ。どちらか一方ではなく、両者を上手に組み合わせる「ハイブリッド戦略」こそ、今の時代のコンテンツマーケティングで成果を出すカギです。

ここでは、実際にあった業界別の事例と、海外メディアが報告するコンテンツ戦略の要点を組み合わせながら、わかりやすく解説します。

瞬発力に優れた「トレンド記事」:拡散される瞬間を逃さない

定義と特徴

「トレンド記事」とは、今まさに話題になっているネタを扱った速報性の高い記事のこと。SNSでシェアされやすく、短期間で大量のアクセスを集めることができます。

SocialBeeでは、ソーシャルメディアトレンドを「特定の話題や行動が瞬間的に注目を集め、広く拡散される現象」と定義しています。

実例1:エンタメ業界『まどか26歳、研修医やってます!』最終回レビュー

2025年3月放送のテレビドラマ『まどか26歳、研修医やってます!』の最終回では、視聴者の間で話題になった「逆転告白」シーンが大きな注目を集めました。放送終了直後、Xで関連ハッシュタグがトレンド入りし、感想や考察が爆発的に投稿されました。

このタイミングで公開された最終回レビュー記事や伏線考察記事は、SNS上で多数シェアされ、短時間で通常の数倍のPVを記録。とくに、キャラクターの心情分析やストーリー構造を深掘りした記事が共感を呼んだのです。

実例2:食品業界「から揚げの天才×フォーリンデブ」限定メニュー

人気インフルエンサー「フォーリンデブはっしー」氏が監修した、から揚げ専門店とのコラボメニューがSNSで話題に。食欲をそそるビジュアルと「インスタ映え」する盛り付けが拡散され、飲食店の認知が急拡大しました。

このとき、グルメメディアやブログが出した「食べてみたレビュー」や「おすすめカスタマイズの紹介記事」がさらにバズを加速。とくに写真・動画が豊富な投稿はシェアされやすく、SNS経由のPVが通常の数倍に跳ね上がったと報告されています。

ロングコンテンツの持続力:時間をかけて効く“検索エンジン特化型”の資産

定義と特徴

「ロングコンテンツ(Long-form content)」とは、文字数や情報量が多く、読者がじっくりと内容を読み進め、理解し、行動に移すことを前提に設計されたコンテンツのことを指します。

一般的には、2,000語以上の長文記事や、網羅的なガイド、専門的な解説ページなどが該当します。

そして、まさに今あなたが読んでいるこの記事も「ロングコンテンツ」の一例です。

トレンド記事の活用法、ロングコンテンツの設計、図解や診断ツールの導入法まで、一つの記事の中に複数の要素を統合しながら、読み終えたときに「なるほど」「やってみよう」と思えるように構成されています。

読了後には、「保存しておきたい」「他の人にも教えたい」と思ってもらえるような深みを持たせることが、ロングコンテンツの最大の目的です。

Origin Hopeは、ロングコンテンツについて「専門性と網羅性を備えたコンテンツは、SEOでの上位表示や、エンゲージメント強化に有効」と報告しています。

Honcho Searchは、ロングコンテンツがSEO上のメリットを多数持つことを強調しており、とくに詳細で網羅的な情報を提供する長文コンテンツは、被リンクの獲得や検索順位向上につながる傾向があると述べています。

ロングとショート、実際どちらが優れている?

PhotoBiz Blogの比較記事では「短文コンテンツはSNS拡散には向くが、SEOとブランド形成には長文コンテンツの方が明らかに優れている」と結論づけています。

両者をつなぐ“ハイブリッド戦略”が今、求められている

瞬間的な話題で一気にアクセスを集める「トレンド記事」と、読者の関心を長く引きつけ続ける「ロングコンテンツ」この2つを上手に連携させることこそ、今の時代のコンテンツマーケティングで成果を出すカギとなります。

バズを「一時的な現象」で終わらせないためのハイブリッド戦略には、次のような成功パターンがあります。

- 短期PV獲得:話題のドラマ最終回、限定メニュー、新商品発表などをトレンド記事にしてSNSでバズらせる

- ロング記事への誘導:トレンド記事内に「キャラ考察はこちら」「開発背景を解説」「関連商品のレビュー」といった深掘りリンクを設置

- 検索・再訪問の促進:バズが落ち着いた後も、Google検索からの流入でロング記事が読まれ続け、コンバージョンに貢献

こうした戦略が実際に成功している事例を見ても明らかです。

- ドラマ最終回×レビュー記事

- 限定グルメ×詳細レポート

- 新製品発表×専門的レビュー

どれも「トレンド×ロング」の二刀流で成果を上げています。あなたのメディアでも、次にバズりそうな瞬間がきたら「短期」と「長期」を同時に設計する視点をぜひ取り入れてみてください。

“参加型”でブックマーク率アップ:コメント・診断・SNS連携の導入

今の時代、ただ記事を「読ませる」だけでは不十分です。大切なのは、読者の「行動」を引き出すこと。

ちょっとした対話のきっかけや、思わず参加したくなる仕掛けを用意するだけで、読者の記憶に残りやすくなり、ブックマークや再訪の確率がぐっと上がります。この章では、簡単に導入できる「参加型」の仕掛けづくりを具体的に紹介します。

コメント欄やSNSハッシュタグで「対話」を生む

最近では、多くの企業ブログでコメント欄が閉鎖され、SNSシェアボタンもただ設置されているだけ……というケースがよく見られます。

けれど、読者とのコミュニケーションを生み出す「入口」さえ整っていれば、反応は確実に増やせるのです。

実践例1:SNS投稿を誘導するメッセージを入れる

記事の最後に、こんな一文を加えてみましょう。

「あなたのロングコンテンツ活用法や、SNSバズ体験をぜひ教えてください。“ハッシュタグ#花火じゃ終わらない”をつけて、Xでシェアしてみませんか?」

このような「ちょっと声をかける」だけで、読者は「投稿してみようかな」と思うきっかけになります。

実践例2:コメント欄を活用してQ&Aを育てる

もしコメント機能を開放できる環境なら、投稿されたコメントを月1回ペースでピックアップして別記事にまとめるのもおすすめです。

読者A:「リライトのタイミングがわからないんですが…」

記事側:「こんなタイミングでの更新がおすすめです!」→解説記事として派生

「読者の声が取り上げられるかもしれない」という期待感が、コメント投稿や再訪を促します。

チェックリストやミニ診断で“ちょっと手を動かす”体験

読者が「読むだけ」で終わらず、手を動かす瞬間をつくる、それが「記憶に残る記事」への第一歩です。

無料で導入できる診断ツールを活用すれば、手軽に「参加型コンテンツ」を組み込むことができます。

おすすめの診断ツール(2選)+活用例

Googleフォーム

質問を選択肢形式で並べて、回答結果に応じたアドバイスを表示できます。集計データはGoogleスプレッドシートに自動反映され、ユーザー分析にも活用可能。

例:「あなたのコンテンツ運用タイプ診断」

- Q1:記事は何か月に1回更新していますか?

- Q2:SNSと記事を連携させていますか?

- Q3:トレンド記事とロング記事、どちらを重視していますか?

3問に答えると「あなたは“トレンド特化型”/“ロング資産型”/“ハイブリッド型”」というタイプ診断結果が表示される仕組み。

Typeform

おしゃれで対話的な診断がつくれるツール。質問に1つずつ答える「会話風UI(一度にすべての質問項目を表示するフォームとは異なり、ユーザーと対話しているかのように一問一答形式で進行するユーザーインターフェースのこと)」で、スマホユーザーの離脱も防げます。無料プランでも基本機能は利用可能。

例:「バズに頼らない、継続PVをつくる力があるか診断」

- 「週に1回以上、検索ワードを見直している」→YES/NO

- 「トレンドネタに専門性を加えるよう心がけている」→YES/NO

- 最後に「診断結果ページ」で、取るべきアクションを提示

このような診断を記事の途中や最後に挿入することで、読者は「この記事、自分に当てはまる!」という気づきを得やすくなり、ブックマークやシェアの動機にもつながります。

行動を引き出せば、記憶に残る

読者の行動を促すために必要なのは、特別なツールや機能ではなく「ちょっとした声がけ」や「問いかけ」です。

コメント、シェア、診断、どれか一つでもいいので、記事に「あなたにできることがありますよ」という空気を持たせてみてください。

「読まれて終わり」のコンテンツから「参加されるコンテンツ」へ。

それが、ブックマークされ、何度も読み返される記事になる第一歩です。

デザイン×余白×図解:視覚効果で最後まで読ませる

今やコンテンツの読者の多くは、スマホでスクロールしながら「流し読み」しています。

だからこそ、視覚的な設計=デザインやレイアウトの工夫が、読了率や滞在時間を大きく左右するのです。

この章では「読まれる記事」に変えるためのデザイン&図解の使い方を具体的に解説します。

スマホユーザーを意識した段落・レイアウト設計

3~4行で改行+空白でリズムをつくる

スマホはPCに比べて表示幅が狭く、一文が「画面いっぱい」に見えてしまうことが多々あります。

段落が長くなればなるほど「読むのに疲れる」と感じて離脱されがちです。

対策

- 3~4行ごとに必ず改行+空白行を入れる

- 箇条書き、見出し、囲みボックスを活用して情報を「区切る」

効果

- スクロールしても要点が目に入りやすく、読者の理解度と滞在時間が伸びやすくなる

- 「読みやすいな」と感じた瞬間に、記事への信頼感も上がる

余白と強調で「読みどころ」を見せる

「全部を強調する=何も伝わらない」

太字や赤字を多用すると、かえって読みづらくなることは編集現場でもよくある反省点です。

対策

- 本当に伝えたいキーワードだけを太字にする

- 文章の前後に余白や囲み枠、吹き出しを使って視線を導く

効果

- 読者は「ここを読めばわかる」という安心感を得やすくなる

- 複雑な構造の文章も、視覚的な区切りによってスムーズに理解できる

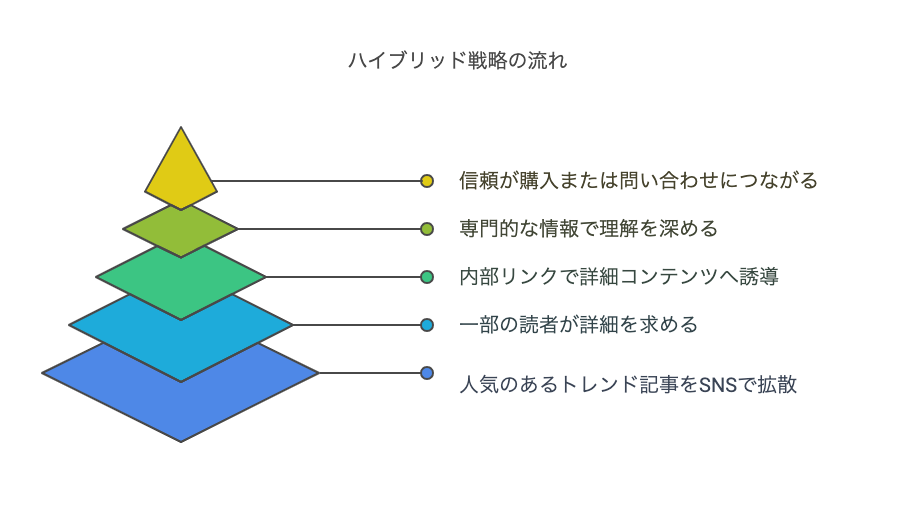

図解やフローチャートで「流れ」を見せる

たとえば、トレンド記事とロング記事をどう組み合わせるかは、文章だけで説明するとやや抽象的になりがち。

そんなときに便利なのが、シンプルな図解・フローチャートです。

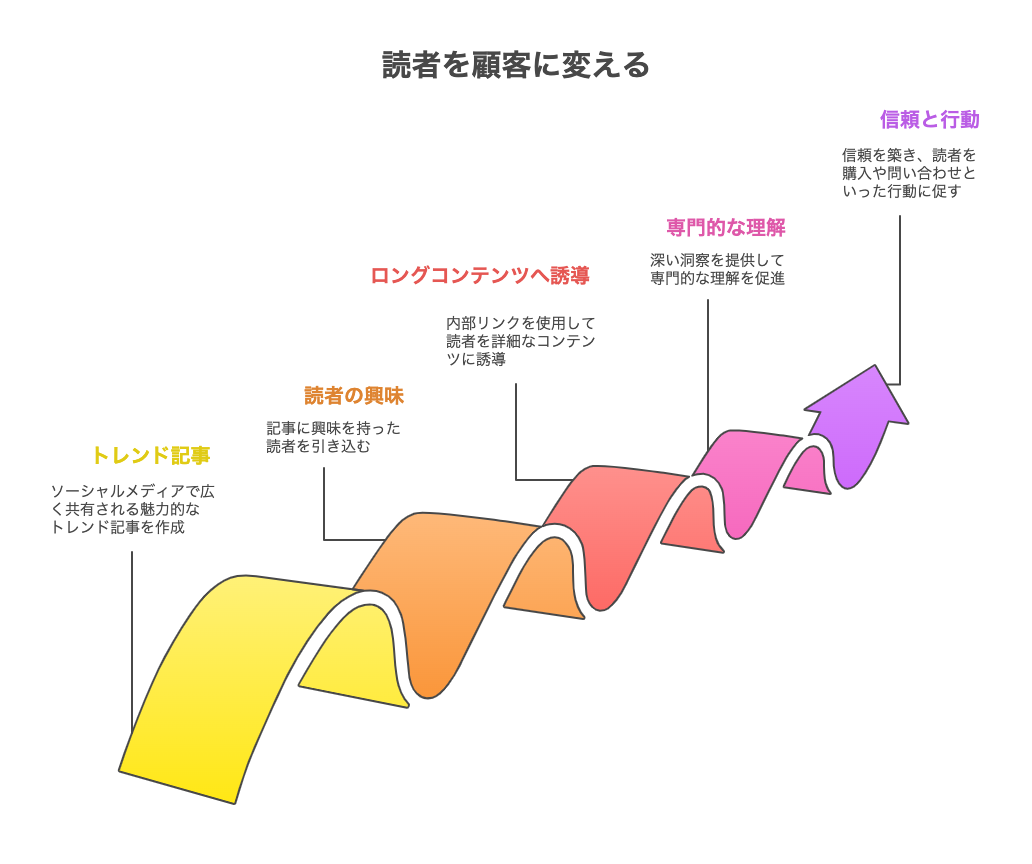

例:ハイブリッド戦略の流れを図で見せると?

トレンド記事(SNSで拡散)

↓

興味を持った一部の読者が、詳細を知りたくなる

↓

ロングコンテンツへ誘導(内部リンクなど)

↓

専門的な情報で理解を深める

↓

信頼→購入・問い合わせへ

効果

- 読者は一目で「流れ」を理解できる

- 理論や戦略が「手順」として視覚化されることで、実践へのハードルが下がる

- 読者は「なるほど、やってみよう」と感じやすくなる

ヒント:図は装飾的に使うのではなく「説明の代わり」に使うのがコツ。視覚設計こそ、読了率アップの最短ルートです。

どれだけ中身が優れていても、読まれなければ届きません。

読まれ続ける記事に共通しているのは「読むことが気持ちいい」レイアウトや図解の工夫がなされていることです。

デザインとは装飾ではなく、理解への近道。

スマホ時代のコンテンツは、構成と視覚の「合わせ技」で勝負が決まるのです。

次に記事を公開する際は「内容」だけでなく「見え方」も一度見直してみてください。

仕上げの“磨き”が決め手:編集プロの後工程テクニック

「とりあえず公開」では、読者の心をつかむことはできません。「まあまあの記事」を「読者が思わずブックマークする価値ある記事」に引き上げるには、執筆後の「磨き工程」が勝負です。この章では、プロの編集現場で実践されている仕上げのルーティンを、すぐ真似できる形でご紹介します。

タイトルと見出しで“クリックしたくなる記事”に仕上げる

どれだけ中身が良くても、タイトルや見出しで心をつかめなければ読まれません。

逆に言えば、タイトルと見出しを見直すだけで、CTR(クリック率)が大幅に改善するケースも。

チェックポイント

- タイトルに数字やベネフィットは入っているか?

例:「PVが2倍に? 成功するロングコンテンツのつくり方」 - 見出しだけ読んでも全体像が伝わる設計になっているか?

- セクションの見出しに感情や行動ワード(例:失敗、爆発、稼ぐ、変わるなど)を盛り込んでいるか?

編集のコツ

- タイトル案は最低でも3つ以上出して比較検討する

- チーム内で「自分なら読むか?」を確認する声出しチェックもおすすめ

内容の「伝わりにくさ」を見逃さない

書いた本人にはわかる内容でも、読者には「?」が浮かぶ表現が紛れていることは少なくありません。

修正すべきよくある表現

- 「これ」「それ」「あれ」など、指示語の使いすぎ

- 一文が40文字以上&読点(、)が3回以上→要分割

- 読者が知らない専門用語に説明がない/リンクがない

- 主語と述語の関係があいまいで、誰が何をしているのかわからない

編集のコツ

- 音読して「ひっかかる」箇所は、読者もつまずきポイント

- 「初心者の自分」に戻って読んでみる

ファクトとリンクの最終確認は必ず

情報の正確さ=記事の信頼性です。出典ミスやリンク切れがあると、せっかくの好印象も台無しです。

チェックすべきこと

- 記載している数値・データに出典元があるか?

- 引用している記事・サイトが実在しているか?(→リンク切れになっていないか)

- 日付や名称がアップデートされていないか?(とくにGoogleの公式名称など)

編集のコツ

- 執筆→1日置いて→翌日にリンクや出典のチェックをするだけで見落とし率が激減

- チームで共有しているテンプレートに「出典チェック欄」をつけるのも有効

最後のひと手間:“他人の目”を入れる

最強のチェックツールは、第三者の視点です。

推奨チェックフロー

- 自分で校正(1回目)

- 校正ツールで再チェック(例:Microsoft Editor、文賢、Ennoなど)

- 他のメンバー1人以上に見てもらう

これだけで誤字・脱字、主観表現、読みづらさが一掃されます。

編集のコツ

- チェック担当に「気になった箇所を1つだけでも教えて」とお願いするだけでも効果大

- 可能なら「読みながらブツブツ文句を言ってもらう」チェックが最強(←本当に改善点が浮かびます)

読みやすさと信頼性を支える「最後のひと手間」が、読者の記憶に残る記事をつくる

記事は「書き終えたら完成」ではありません。

読みやすく整えること、間違いを潰すこと、そして「また読みたい」と思わせること。

この「最後のひと手間」にこそ、編集者の腕の見せどころがあります。

ぜひ、あなたの記事にも「最終磨き」の時間を確保してみてください。

一手間かけるだけで、読者の満足度も、シェア率も、そしてCVRも変わってきます。

一瞬のバズを、“積み上がる価値”へ変えるために

SNSで生まれる話題は、強烈です。でも、その光はたいてい一瞬。流れてしまえば忘れられ、次のトレンドが押し寄せてきます。

だからこそ、私たちは「その一瞬」を無駄にしない方法を選ぶべきです。

ロングコンテンツという土台を持ち、バズの熱量をそこに流し込むことで、単発のアクセスが「積み上がる価値」に変わる。それが、今求められるコンテンツの形です。

この記事で紹介したのは、決して難しい戦略ではありません。

ほんの一工夫で、トレンドと長期価値を共存させる「ハイブリッド型コンテンツ」は誰にでもつくれます。

「今日話題になったこと」を

「明日も検索されること」に変えていく。

それが、コンテンツマーケティングの本質であり、

あなたの記事が「バズっただけ」で終わらない理由になるはずです。

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。この記事を書いた人

雨輝編集部