人を動かすのは情報ではなく、感情です。

あなたがどれだけ最先端の価値ある情報を提供しようが、専門家とタッグを組んで高品質のコンテンツをつくろうが、読者の心に響かないことはあります。それは「共感」という大事なピースが欠けているからかもしれません。

品質と閲覧数は比例しません。読者に響かせる記事をつくるには情報の外側に目を向ける必要があります。本記事では、読まれない価値あるコンテンツを「必ず読みたくなる体験」に変える秘訣を、成功企業の実例とともにお届けします。

あなたのコンテンツ、本当に読まれている?

「質には自信がある。なのに、なぜか読まれない」

このように感じたこと、ありませんか。

ライティングにこだわり、構成を練り、ビジュアルにも気を配っている。それなのにアクセスは伸び悩み、読了率も振るわない。マーケティング担当者の中には、そんな「虚無感」と戦っている方も少なくないはずです。

これは、コンテンツの「中身」が悪いのではありません。むしろ、多くの企業が「いいもの」をつくっています。それでも読まれないのはなぜか。

答えはシンプルです。

「伝える努力」が「届く工夫」に変わっていないから。

現代はしばしば「情報過多」とも形容される、膨大なデータが生成・流通する時代です。私たちが日々どれほどの情報に接しているかを考える上で、国際的な調査会社IDCが発表している「Global DataSphere」のデータが参考になります。

IDCの予測によると、2023年に全世界で生成、キャプチャ、コピー、消費されたデータの総量は129ゼタバイト(ZB)に達したと推定されています。

1ゼタバイトは約10²¹バイトであり、129ゼタバイトは約10の24乗ビットという驚異的な量に相当します。この129ゼタバイトというデータ量は、想像を絶するスケールです。

たとえば、1本のHD映画を5GBと仮定すると、129ゼタバイトではおよそ25.8兆本のHD映画を保存できる容量に匹敵します。この数字だけでも、その膨大さが際立ちます。

また、仮にこの情報を紙の文書に換算した場合、1GBあたり50万ページと仮定すると129ゼタバイトは約645京ページに相当。この紙を積み重ねた厚さは約6.45兆kmとなり、地球から月までの距離(約38万km)をおよそ1700万回以上往復できる高さになるといわれています。

こうした例からも、現代の情報環境が、もはや「人間の処理能力」の限界を超えるレベルに達していることが分かります。私たちは、まさに情報の洪水の中にいるのです。

このような情報環境の中では、読者が一つひとつのコンテンツをじっくり読む余裕はありません。

スマホの通知、SNSの投稿、Web広告、メール……1秒ごとに新たな情報が押し寄せる中で、読者は「読む/読まない」の判断をほんの一瞬で下しています。

だからこんな時代に必要なのは「情報」を届けることではなく、「感情」を届けること。

つまり「共感」です。

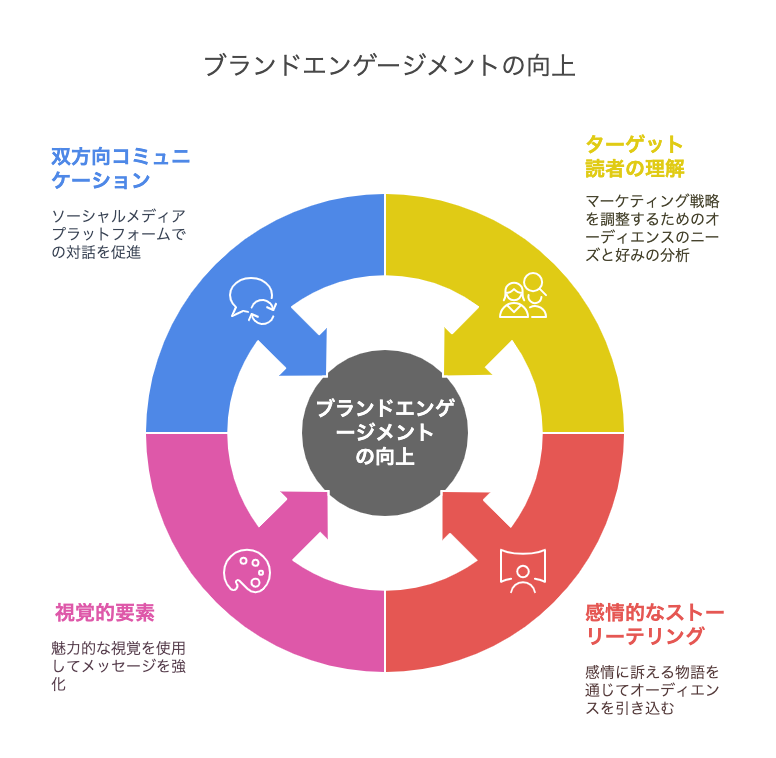

共感は、読者との「心の接点」をつくります。そしてその接点が、エンゲージメントを生み、ブランドへの信頼やロイヤルティへと育っていくのです。

事実、多くの企業が「感情に訴える文章」を意識した「共感マーケティング」によって、大きな変化を手にしています。

たとえば、ある地方食品メーカーは、新商品の開発秘話をストーリー仕立てで公開したことで、SNS上で拡散され、全国的な人気商品に。広告費をほとんどかけずに、共感の連鎖だけで売上が倍増したのです。

では、どのようにして「共感」を生み出せばよいのか。それを本記事では、詳しく解説していきます。

- なぜ今、共感マーケティングが求められているのか

- 読者の感情を動かす文章やストーリーのつくり方

- 視覚要素やSNS活用による体験の共有

- パーソナライズされた「わたし向けコンテンツ」の可能性

- そして「読まれる記事」がどう生まれるのか

「”共感”は、情報を”記憶”に変える装置だ」

そんなキーフレーズを手に、ここから一緒に「読まれるコンテンツ」の作成方法を見ていきましょう。

【出典】Ethernet Private Lines: The Answer for Mission-Critical Data Mar 4, 2024

【出典】The Digitization of the World From Edge to Core

情報過多の時代を制する“共感”──なぜ今、心を動かす施策が強いのか

「SNSで毎日投稿しているのに反応が薄い」「せっかく書いたブログが1分も読まれていない」そんな声が企業の現場からよく聞こえてきます。

なぜ、届けたはずの情報が、読まれずに終わってしまうのか。 それは「情報過多」という現代特有のフィルターが、読者の心の前に立ちはだかっているからです。

「役立つ」より「刺さる」が勝つ時代へ

かつては「お役立ち情報」こそが検索の王様でした。しかし今、それだけでは足りません。

読者は「どこかで見たような正論」や「一般論でまとめられたノウハウ」に飽きはじめています。

心を動かすきっかけになるのは「情報」よりも「情動」つまり、共感を呼ぶストーリーや視点です。

マーケティングの現場では、この「感情の起点」をつくるアプローチが注目されており、それがまさに「共感マーケティング」です。

共感マーケティングとは? 読者の“気持ち”に寄り添う戦略

共感マーケティングは「商品を売る」のではなく「物語を届ける」ことで読者との絆を育てる手法です。

さとふる:地域と寄付者をつなぐストーリー

https://www.satofull.jpより

ふるさと納税サイト「さとふる」は、地域と寄付者のつながりを重視しています。サイト内には「生産者のこだわりや地域の魅力を伝え、ふるさと納税を通じて地域活性化を応援する。」というメッセージが掲げられており、各地域の生産者が語るインタビュー記事も豊富に掲載。

「単に返礼品の情報を提供するだけでなく、地域の文化や人々の暮らしに触れるコンテンツを発信することで、寄付者と地域との間に心のつながりを生み出しています。」とあるように、物語性を通じて寄付者の共感を引き出し、地域への貢献意欲を高めています。

無印良品:「感じ良い暮らし」の共創

https://www.muji.com/jp/ja/storeより

無印良品は「感じ良い暮らし」という理念のもと、シンプルで機能的な商品を提供しながら、その背景にあるストーリーや環境配慮、地域連携の取り組みを積極的に発信しています。

公式サイトでは「MUJI passport」アプリを活用した地域とのつながりの可視化や、ユーザーの行動に基づいた情報提供が行われており、共に「感じ良い暮らし」を創造する姿勢がユーザーとの共感を深めています。

パタゴニア:環境保護の理念が生む強い絆

https://www.patagonia.jp/home/より

高品質なアウトドア用品の製造で知られるパタゴニアも、製品の製造過程やリサイクルの情報を公開し、環境問題への意識を高めるキャンペーンを展開。中でも有名な「Don’t Buy This Jacket」キャンペーンでは、製品の購入を控えるよう呼びかけるという逆説的な手法を用いて、消費社会への問題提起と企業の理念を強烈に印象づけました。

同社の理念には「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む。」という一文があり、その姿勢そのものが共感の原動力となっています。

このように、商品スペックではなく「企業の姿勢」や「人の想い」を中心に据えたストーリーテリングが、強い共感と信頼を生み出しているのです。

実例:数字より「心」でバズった無名ブランド

商品スペックや機能だけでは伝わらない「想い」があります。小さなブランドでも、ユーザーの気持ちに共鳴する発信をすることで、熱狂的なファン層を獲得した事例を見ていきましょう。

サウナイキタイ:コミュニティが生んだ熱狂

https://sauna-ikitai.com/より

サウナ愛好家向けの口コミサイトとしてスタートした「サウナイキタイ」は、サウナというニッチな分野に特化し、ユーザーの熱狂的な共感を呼び起こしました。

「サウナで得られる最高の体験」を共有し、ユーザー同士のつながりを重視することで、口コミが自然に拡散され、知名度と人気が向上。ユーザーが自ら情報を発信し、共有したくなるようなコンテンツ作り、情報交換ができる場の提供により、熱量の高いコミュニティが形成されたのです。

AND PLANTS:植物との暮らしを通じた感情の共有

https://andplants.jp/より

観葉植物・インテリアブランド「AND PLANTS」は、観葉植物を「育てる」だけでなく「共に暮らす」というライフスタイルを提案しました。

植物を通して、ユーザーが自分らしい暮らしを送ることを応援するメッセージを発信し、多くの共感を呼んだのです。SNSでの発信では、植物の育て方だけでなく、植物と暮らす中で生まれる感情やストーリーを共有し、ユーザーとの深い関係性を築いています。

「機能性」ではなく「物語性」を伝えることで、ブランドへの共感とファンベースを拡大した事例です。

共感マーケティングの全体像

このように「読む→共感→共有→購入・ファン化」という一連の流れが生まれることで、広告よりも信頼性のあるマーケティングが成立します。

次章では、この流れの起点となる「ペルソナ設定とストーリーテリング」にフォーカスし、具体的な手法を掘り下げていきましょう。

“読者の悩み”を突き刺す──ペルソナ設定&ストーリーテリング最強説

「どんなに丁寧に書いても、読まれない。」

そんなとき、忘れてはならない視点があります。

それは

「誰に向けて書いているのか?」

よく言われる「ペルソナ設定」ですが、ただ属性を並べるだけでは意味がありません。

本当に大切なのは「その人が、今まさに何に悩み、どんな言葉に反応するのか」を想像し「刺さる物語」をつくることです。

たった一人に向けて書く

編集プロダクションとして数々のインタビュー記事を制作してきた経験から言えるのは「不特定多数に向けた記事ほど、誰の心にも届かない」という事実。共感マーケティングで重要なのは、ターゲットの「顔が見える」かどうか。

たとえば、30代女性という大枠ではなく「2歳の子どもを育てながらフルタイム勤務。時短で情報を得たいが、内容にはこだわりたい」という具体的なシーンまで落とし込む。そこまで描けてはじめて、読者の「感情」に触れることができます。

感情のストーリーで、共感が芽生える

感情そのものを直接伝えるのではなく、その感情が生まれた「できごと」や「場面」を描くことで、読者の心により深く響くのです。

たとえば「うれしかった」と書くよりも「『ママのお弁当が一番好き』と、娘が満面の笑みで言った朝のこと。」と書く方が、読む人の心を動かすのです。

共感は、感情を「想像させる」ことで生まれる。ストーリーテリングとは「事実」を語るのではなく「体験」を届ける技術。あなたのブランドの背景にあるドラマを、余すことなく届けましょう。

実例:失敗談から“熱狂的ファン”を生んだブランド

挫折や失敗を隠すのではなく、むしろそれをオープンに共有することで共感を生み、独自のファンコミュニティを形成したブランドたち。彼らの誠実さと情熱が、どのように顧客の心をつかんだのかを見ていきましょう。

ヤッホーブルーイング:挑戦と失敗が築いた共感基盤

https://yohobrewing.com/より

クラフトビールメーカー「ヤッホーブルーイング」は、地ビールブームの終焉後に売上が激減し、経営難に陥りました。当初、個性的なクラフトビールで差別化を図りましたが、消費者にはなかなか受け入れられず、厳しい時期が続きました。

それでも、同社は諦めずに戦略を転換。インターネットを活用したマーケティングや、イベント・SNSでの発信を通じて、消費者との直接的なコミュニケーションを重視する方向に舵を切ります。

「熱狂的なファンを一人ずつ丁寧に育てる」という思想のもと、ユニークなコンテンツや「愛される語り口」を徹底し、徐々にファンを獲得。こうして「よなよなエール」などの人気商品を軸に、ブランドの世界観に共感する熱量の高いコミュニティが生まれていきました。

ヤッホーブルーイングの成功は、失敗を恐れず挑戦し続けた「チャレンジ精神」と、消費者との距離を縮める「共感力」が生んだ好例です。

マツダ:独自の価値観で築いたファンとの絆

https://www.mazda.co.jp/より

自動車メーカーの「マツダ」も、バブル崩壊後の経営悪化によりフォード傘下に入るなど苦しい時期を経験しました。その中でも「走る歓び」を軸にした独自のデザインと技術開発を続け、他社との差別化を図っていきます。

とくに、ロータリーエンジンの開発では度重なる失敗を経ながらも、独自技術として完成させた経緯が、技術力と情熱の象徴としてファンの支持を集めました。

マツダの挑戦と復活の物語は、企業の信念に共感したファンによって支えられ、ブランドロイヤルティを高める原動力となっています。

【出典】「よなよなエール」成功裏にあるデジタルとクリエイティブの真髄:前編

【出典】【ビール業界のPR事例】よなよなエールのマーケティング戦略とブランディング

【出典】【マツダ】日産や三菱自のように「外資に侵略されなかった」理由

【出典】マツダの名を世界に知らしめた「ロータリーエンジン」が復活。再び“おむすび”が回る日が来た!

ビジュアルが9割──“見た目”で心を動かす視覚的要素の活用法

人は「文章」を読む前に「視覚」で判断しています。実際、米国国立医学図書館(PMC)に掲載された研究[Source:PMC4863498]によれば、人間の脳は視覚情報を非常に高速かつ優先的に処理する構造を持ち、とくに注意・記憶・意思決定において視覚が重要な役割を果たすと示されています。

つまり「見た目」は、読む・読まないを分ける第一関門なのです。

読者はWebページを開いた瞬間、わずか数秒で「読むか・離脱するか」を決めています。そこで重要になるのが、視覚的に「わかりやすい」「引き込まれる」「共感できる」表現です。

視覚で“共感のきっかけ”をつくる

視覚的要素は、文章では表しきれない「空気感」や「感情のニュアンス」を伝える強力な手段です。とくに効果的なのは、以下のような工夫です。

- 商品の使い方を静止画ではなく「ビフォーアフター動画」で見せる

- 実在の人物の表情を捉えた写真(ユーザーのリアルな反応を想像させる)

- ストーリー性のある動画やスライド(短時間で感情移入を生む)

こうした工夫は、共感を「視覚で補強する」手段になります。

【参考文献】Flavius Șerban, Diana Lungeanu, Maria Ciumașu-Rîșteiu, Diana Rîșteiu, Mihai D Leoceanu, Bogdan Cîrciumaru.Credibility judgments in web page design – a brief review.Journal of Medicine and Life, 2016 Apr-Jun; 9(2): 115–119.

実例:視覚がブランドの世界観を定着させる

ビジュアルで感情に訴えかけ、深い共感を生み出した企業の事例を見てみましょう。単なる商品紹介を超え、視覚を通じてブランドの世界観や価値観を伝えることに成功しています。

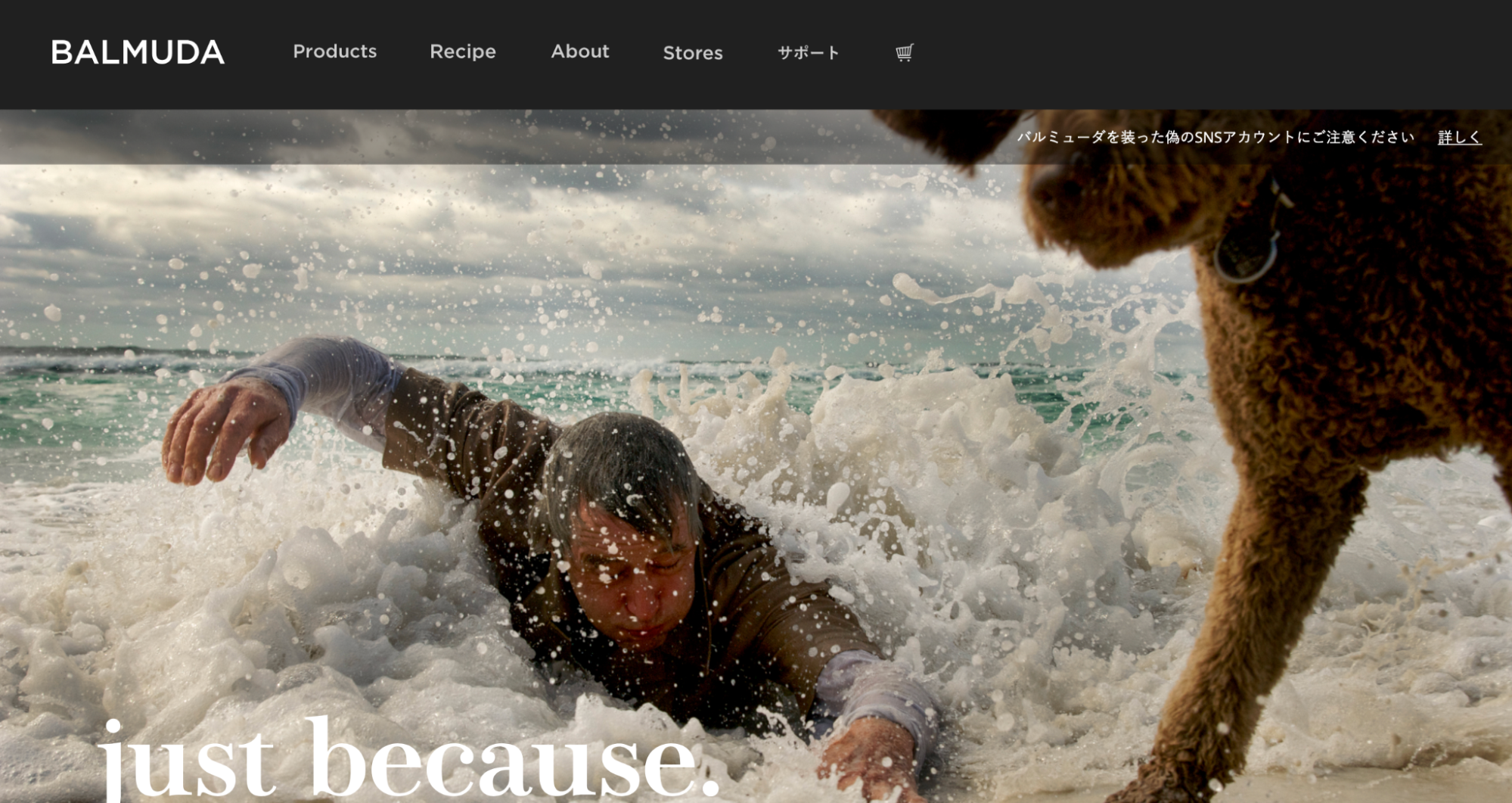

バリミューダ:美しい映像が伝える「最高の体験」

https://www.balmuda.com/jp/より

バリュミューダ(BALMUDA)は、家電製品を通じて「最高の体験」を提供するブランドです。製品の機能に加えて、デザインや使用シーンを重視した高品質な映像コンテンツを制作しています。

たとえば扇風機「GreenFan」の紹介映像では、自然の風を再現する機能を美しい映像と音楽で表現。これにより、消費者は製品への共感だけでなく、バリュミューダが提案するライフスタイルに憧れを抱き、ブランドへの信頼感と愛着を深めています。製品紹介映像は、単にスペックを伝えるのではなく、その製品がもたらす感情や体験にフォーカスしていることが特徴です。

GoPro:ユーザー体験を共有するビジュアル戦略

https://gopro.com/ja/jpより

GoProはアクションカメラというプロダクトを通じて「特別な瞬間を記録し、共有する体験」を提供しています。同社はユーザーが撮影した臨場感あふれる動画コンテンツをSNSやWebサイトで積極的に展開。

とくにスカイダイビングやマウンテンバイク、サーフィンなど、高い身体能力や危険を伴うスリリングなスポーツの映像は「GoProでしか撮れない世界」を映し出し、視聴者の冒険心と共感を刺激します。さらに、ユーザーによるコンテンツ(UGC)を積極的に活用する戦略により、ブランドとユーザーのつながりが強化され、共感を起点としたファンコミュニティが自然に育まれているのです。

次章では、視覚だけでなく「対話」が生む共感、つまり双方向コミュニケーションの力について掘り下げていきます。

コメント欄からファンが生まれる──双方向コミュニケーションがもたらす奇跡

共感マーケティングにおいて「語りかける」だけではなく「対話する」姿勢は極めて重要です。企業が発信するメッセージに対して、読者や顧客が反応し、それに対して企業がまた応じる、こうしたやり取りの積み重ねが、ブランドと読者のあいだに強い信頼関係とコミュニティを育てていきます。

一方通行の情報提供では得られない「つながり」の感覚。ブランドとユーザーが対話を重ねることで生まれる共感と信頼について、具体的な事例から学びましょう。

モンベル──ブランドを「仲間」として捉える体験へ

https://www.montbell.jp/より

アウトドア用品メーカーのモンベルは、製品の機能性だけでなく「顧客との対話」を重視したマーケティングを展開しています。

SNSやリアルイベントでは、顧客からの質問にスタッフが丁寧に対応し、アウトドアに関するアドバイスや体験談をシェア。さらに、全国各地で開催されるワークショップやトレッキングイベントでは、顧客同士の交流も自然に生まれており、ブランドを「製品提供者」ではなく「共にアウトドアを楽しむ仲間」として認識するようになります。

このように、双方向のコミュニケーションが「信頼」と「帰属意識」を育て、結果的に熱量の高いファンベースの形成につながっているのです。

タニタ──健康コミュニティの形成とブランド信頼の構築

健康機器メーカーのタニタは、SNSや公式アプリを通じて、ユーザーとの双方向コミュニケーションを積極的に行っています。

健康管理やダイエットの情報発信に加え、ユーザーの投稿や質問に対して誠実に応じ、共に健康を目指す「伴走者」のような存在として親しまれています。さらに、ユーザーが自らの健康データや取り組みをSNSでシェアし合う仕組みや、タニタ食堂を中心とした食生活改善の提案などを通じて、ユーザー間の交流も活発です。

その結果、単なる機器メーカーとしてではなく、ユーザーの健康と日常に寄り添う「信頼される存在」としてブランドが浸透しているのです。

このように、双方向コミュニケーションは、顧客との関係性を「消費」から「共創」へと変化させます。

次章では、読者一人ひとりに「自分ごと」として届ける「パーソナライズ」の力に迫ります。

パーソナライズで驚きと喜びを演出──“わたし向け”を感じるコンテンツの力

共感をより深める鍵となるのが「これは自分のために書かれている」と感じさせるパーソナライズの仕掛けです。パーソナライズとは、単なる名前の挿入やデータ活用だけではありません。読者の文脈や感情に寄り添った配慮こそが、真のパーソナライズです。

パーソナライズは「共感装置」である

データだけでは届かない「あなたのために」という心遣い。個々のユーザーに合わせたコンテンツ提供が共感を深める理由を探ります。

購買履歴や行動データを基にレコメンドされるコンテンツもパーソナライズの一つですが、効果を高めるには「どのように届けるか」が重要です。たとえば、以下のようなアプローチが挙げられます

- 名前を挿入するだけでなく、文脈や季節・タイミングに合ったメッセージを加える

- ユーザーの関心ジャンルに絞った情報を優先表示

- SNSの投稿に個別返信を添えることで「見られている」という実感を持たせる

成功事例に学ぶパーソナライズ戦略

パーソナライズされた体験を提供し「わたしだけのための特別なサービス」と感じさせることで顧客との絆を強めたブランドの実例を見ていきましょう。

Netflix──行動データに基づく最適化体験

https://www.netflix.com/jp/より

Netflixは、ユーザーの視聴履歴や評価を分析し、個々の好みに合わせたコンテンツを推薦するレコメンドエンジンを活用しています。さらに特筆すべきは、ユーザーごとに異なるサムネイル画像を動的に表示する仕組みです。たとえば、同じ映画でも恋愛要素を好むユーザーには恋愛シーンのサムネイルを、アクション好きにはアクションシーンのサムネイルを提示。

これにより、ユーザーは「これは自分のために用意された」と無意識に感じ、視聴意欲を高めると同時に、Netflixとのつながりを深めていきます。結果として、滞在時間や視聴完了率が向上し、ブランドへの信頼と愛着にもつながっています。

資生堂──肌タイプ別レコメンドと“わたしの悩み”への共感

https://brand.shiseido.co.jp/より

化粧品大手・資生堂は、肌タイプや生活環境に応じたスキンケア提案を行う「Skin Visualizer」やデジタルカウンセリングミラーといった先端技術を導入。

ユーザーが非接触で肌診断を行い、その結果に基づいてパーソナライズされた商品やスキンケア習慣の提案を受けることができます。

こうしたアプローチにより「自分の悩みに本気で向き合ってくれている」と感じさせ、実店舗とオンライン双方での体験価値を高めています。また、ユーザー自身が「気づいていなかった悩み」を可視化できる点でも、共感と驚きの両方を提供しているのが特長です。

パーソナライズと共感がユーザーをファンに変える

ユーザーは、自分のニーズを理解してくれているブランドに対し、共感・信頼・ロイヤルティを抱きやすくなります。Netflixや資生堂のように、テクノロジーと人間理解を融合させたパーソナライズは、もはやマーケティングの「装飾」ではなく「中核」に位置づけられる戦略です。

パーソナライズとは、単なるマーケティング技術ではなく、ユーザーの「気持ちの写し鏡」であるとも言えるのです。

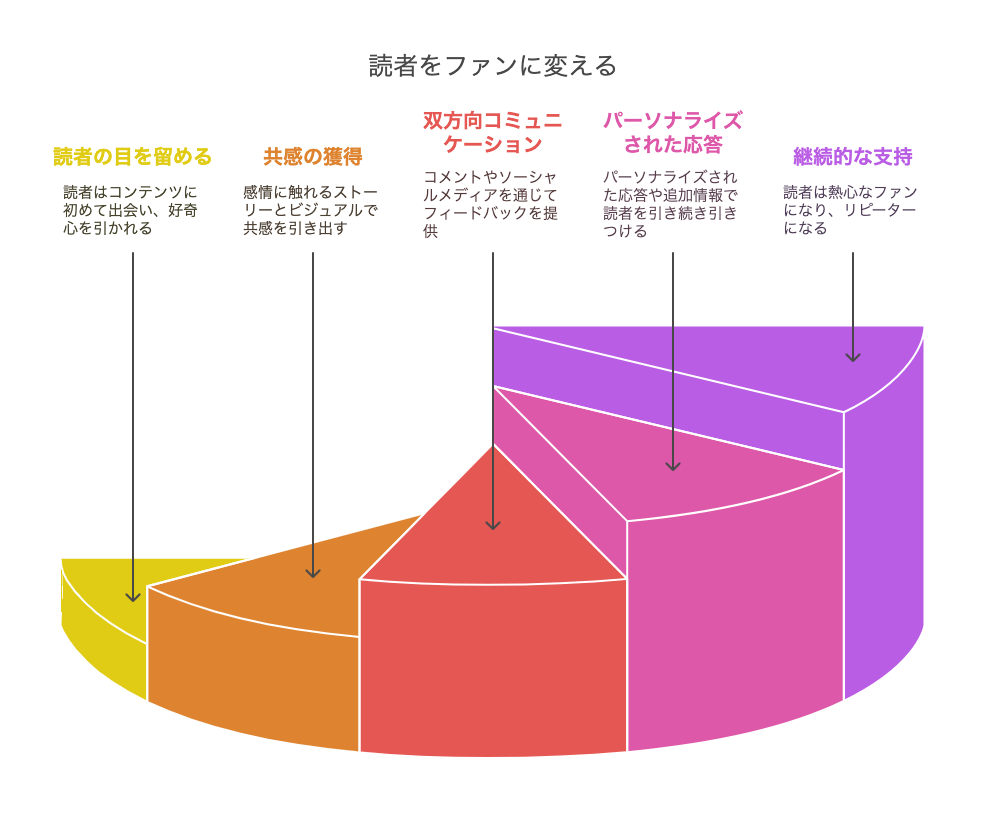

共感からファン化へ:5つの心理ステップ

読者が「気になる存在」から「熱量のあるファン」へと変化していく心理的なプロセスは、以下の5ステップで説明できます

- 第一接点:タイトルやビジュアルに興味を引かれる段階

- 第二接点:ストーリーや表現から「共感」が生まれる段階

- 第三接点:リアクションを起点に、双方向の関係がはじまる段階

- 第四接点:一人ひとりに向き合うパーソナライズが信頼を生む段階

- 第五接点:ブランドと感情的な絆ができ、ファンとして定着する段階

この心理変化のプロセスを意識したコンテンツ設計ができれば、単なる読み手ではなく「ブランドの味方」を増やすことができるのです。

次章では、こうした理論を踏まえた上で、今日からすぐに実践できる具体的な施策について掘り下げていきます。

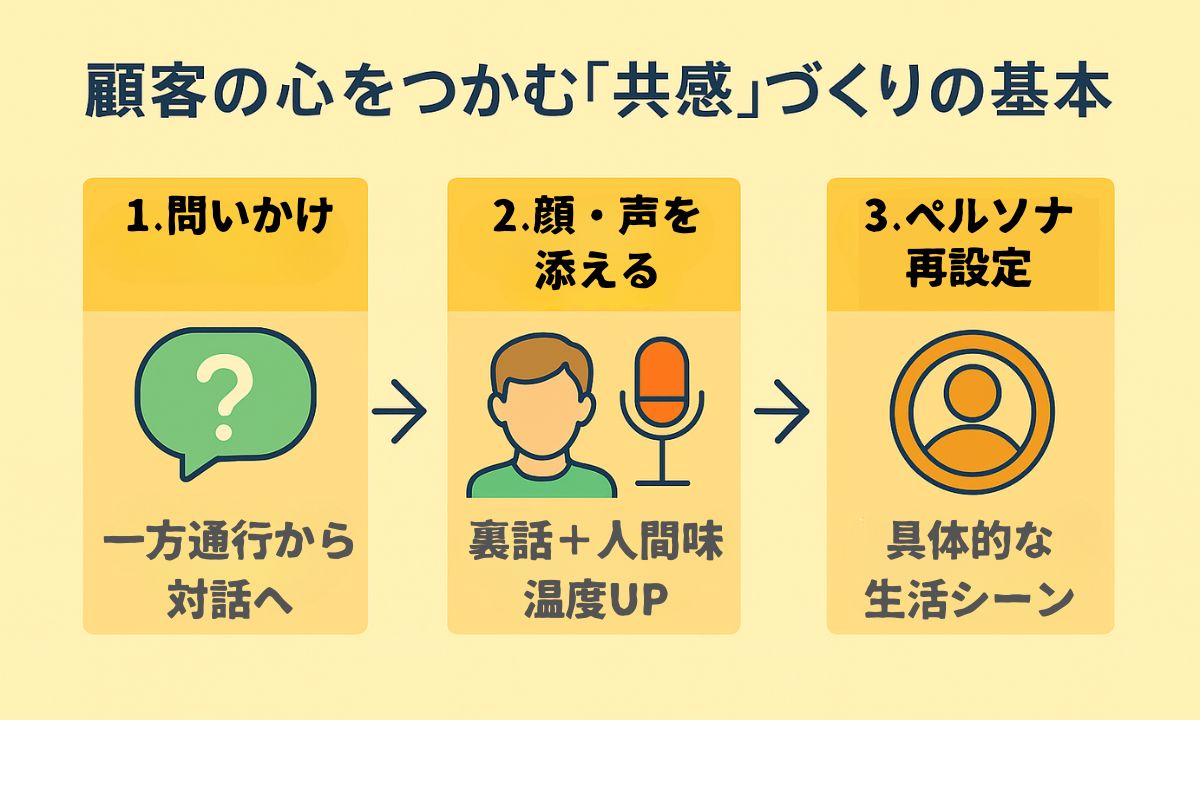

今すぐトライ! 今日からできる“共感マーケティング”3つの施策

ここまでで、共感がいかにマーケティングに力を与えるかを見てきました。では今日から何をすればいいのか。理論を実践に移すための、具体的なアクションプランを3つご紹介します。

今日からはじめられる共感マーケティングの実践法

理論は理解できても、具体的に何から手をつければいいのか迷うこともあるでしょう。ここでは、すぐに取り組める3つの施策を紹介します。どれも特別なスキルや予算がなくてもはじめられるものばかりです。

1.SNSやコメント欄に「問いかけ」を加える

「あなたはどう感じますか?」「こんな経験、ありませんか?」と問いかけることで、読者との対話がはじまります。双方向のコミュニケーションが、関係性を深める第一歩になるのです。

単に情報を提供するだけでなく、読者の意見や体験を引き出す問いかけを加えることで、コメントやリアクションの数が増えるだけでなく、読者同士のコミュニティ形成にもつながります。一方通行の発信から対話へと転換する、最も手軽で効果的な方法です。

2.記事や配信に”顔”や”声”を添える

記事の冒頭やSNS投稿に、ちょっとした裏話や制作者の視点を添えることで、共感がぐっと近づきます。人の気配があるだけで、読者は親近感を抱きやすくなります。

「この製品を企画した際に一番こだわったのは..…」「社内でこんな議論がありました」といった舞台裏や「実はわたしも同じ悩みを抱えていて……」といった等身大の視点を添えるだけで、コンテンツの温度が変わります。完璧な企業イメージよりも、人間味のある姿勢が共感を生むのです。

3.既存コンテンツを「誰に向けて書くか」から見直す

ペルソナを設定し直し「どんな悩みを持っている人が、どんな場面で読んでいるか」を再設計するだけで、共感の精度は大きく変わります。

「30代女性」といった大枠のターゲット設定ではなく「2歳児を育てながらキャリアも大切にしたいと奮闘中の共働き女性」のように、具体的な生活シーンや悩みまで落とし込んだペルソナを設定します。そのうえで既存コンテンツを見直し「この人に響くだろうか?」という視点でブラッシュアップしていきましょう。

小さな一歩からはじめる変化

これらの取り組みはどれも、今日からすぐに実践できるものです。すべてを一度に変える必要はありません。まずは1つの記事や投稿から試してみて、読者の反応を見ながら少しずつ改善していくアプローチが、持続可能な共感マーケティングへの道となります。

共感がブランドの未来をつくる

「共感」とは単なる共鳴ではなく、心を通わせることで行動を変える力です。

情報があふれる時代、読者の感情に丁寧に寄り添う姿勢こそが、ブランドの信頼や価値を築いていきます。

- 「誰のために」発信するかを明確にし

- 「どんな感情を動かしたいか」を設計し

- 「読後にどんな関係を築きたいか」まで見据える

そのすべてがそろったとき、あなたのコンテンツは「読まれる」を超えて「記憶される」ようになります。

商品やサービスは模倣されても「読者との信頼関係」は簡単に真似できません。だからこそ、共感を軸にしたマーケティングは、ブランドにとって最も強靭な資産となります。

急速な技術革新やトレンドの移り変わりの中でも「人の感情」という普遍的な原理に基づいた共感マーケティングは、長期的な関係構築の基盤として機能し続けるでしょう。

そしてそれが、ブランドにとって最も強い資産「共感」という無形の価値になるのです。

あなたの発信は、きっと誰かの「背中をそっと押す物語」になるはずです。

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。この記事を書いた人

雨輝編集部