AIツールを導入すれば、たった1クリックで “それなり” の記事が完成する時代になりました。 まるで、コンビニのレジで「温めますか?」と聞かれるように、 「はい」を押せば、すぐさま “それっぽい” 記事が出来上がります。

便利な時代ですが、果たしてそれで良いのでしょうか?

AIだけに頼った「人の目を通さないコンテンツ」は、まるで校正もしないまま本を大量印刷するようなものです。誤った情報や不自然な表現が、そのまま世の中に出回ってしまうリスクを抱えています。

仮にAIが(一見して)誤りのない高品質な記事を生成できるようになったとしても、皆が皆同じことをすれば、結果として同じようなコンテンツで世の中が溢れかえります。そんな金太郎飴のような記事は果たして高品質と呼ばれるのでしょうか。

最新のSEOツールを導入すればするほど、 AIを活用すればするほど、サイトの個性が失われていく事態に、多くの企業が直面し始めています。

検索エンジンが求めているのは、ファストフード的な大量生産の記事ではありません。 むしろ、人間のシェフが腕を振るう一皿のように、 手間と愛情をかけた、独自性のある上質なコンテンツなのです。

では、AI時代に本当の「検索1位」を勝ち取るために、私たちは何をすべきなのか——。具体的な戦略を2025年最新のSEOトレンドと合わせて解説していきます。

2025年のSEOは”攻め”が命! 最新トレンド一挙公開

「去年と同じことをやっていては、今年は負け組かもしれません。」SEOの世界はまるで早朝の築地市場のよう。新鮮なネタをいち早く押さえた者が勝者となるのです。

本気で選ばれる情報へ──EEAT強化×独自性アップの秘訣

検索エンジンは、以前にも増して「ユーザーにとって本当に価値のある情報とは何か」を見極めようとしています。医療や金融などのYMYL(Your Money or Your Life)分野ではとくに厳しい目が向けられ、専門家の監修や信頼できるデータの裏付けが欠かせなくなってきました。

最近、海外のSEOコミュニティで話題になっているのが「オリジナリティスコア」という考え方です。ありきたりな表現や、どこかで見たような内容の寄せ集めでは、もう評価されない時代。自社だからこそ語れる独自の視点や、実際の取材から得られた生の声を織り込んでいくことが、これからのキーポイントになるでしょう。

(参考リンク:Google検索セントラル – AIコンテンツの取り扱い)

検索結果にAI要約が登場! “AI Overviews”時代のコンテンツ設計

みなさんは、Googleの新機能「AI Overviews」をご存知でしょうか。検索結果にAIが生成した要約が表示される機能です。これは私たち制作者にとって、大きな転換点になるかもしれません。

なぜなら、ユーザーがその要約だけで満足してしまえば、サイトへの訪問が減る可能性があるからです。

では、どうすればいいのでしょうか。カギとなるのは、要約に取り上げられやすい核心的な情報をしっかり押さえつつ、「このサイトでしか見られない独自の視点や専門家の見解」を組み合わせること。AI Overviewsに選ばれれば、検索結果の上位にサイト名が表示される大きなチャンスにもなります。

(参考リンク:Search Engine Land – Google’s Search Generative Experience expands)

ユーザー発信が最強の武器? コミュニティ主導型SEOが熱い

最近、おもしろい現象が起きているのをご存知ですか。SNSやフォーラムでの口コミが、時として企業の公式サイトよりも上位に表示されるケースが増えているんです。

とくに「〇〇の評判は?」といった検索では、ユーザーが作り出したコンテンツ(UGC:User Generated Content)が強い影響力を持っています。

具体例:ECサイトの商品レビューが公式サイトより上位に

たとえば「○○(商品名)レビュー」などの検索をすると、公式サイトの商品ページよりも、楽天やAmazonなどのECサイトの「レビュー欄」や価格比較サイトの「口コミページ」が上に出てくることがあります。

これは実際のユーザーの声を知りたい人が多く、検索エンジンがそうした「リアルな体験談」を優先的に表示するからです。

具体例:飲食店や施設の口コミが公式サイトを上回る

また、「地域名+レストラン名」や「施設名+評判」というキーワードで検索してみると、食べログやGoogleマップのクチコミページが公式サイトを追い越し、先に表示されるケースも多く見られます。

これは、ユーザーにとって一番欲しい情報が「実際に利用した人の生の感想」だから。

こうした口コミサイトの膨大なレビュー数や更新頻度の高さが、検索エンジンの評価に大きく関わっています。

このようなトレンドは「コミュニティベースドSEO」と呼ばれ、SNSでの盛り上がりや評価が検索順位にもよい影響を与えているようです。私たち編集プロダクションも、企画段階からユーザーの生の声に耳を傾け、それを記事に反映させていく姿勢が必要になってきました。

検索エンジンだけじゃ足りない! マルチプラットフォーム戦略の必然

InstagramやTikTok、LinkedIn、さらにはPodcastまで情報との出会い方は、多様化しています。もはや検索エンジン経由だけを考えていては、十分とは言えません。

各プラットフォームでユーザーとの接点をつくり、自然な形でWebサイトへ誘導する。そんな総合的なアプローチが、結果的にSEO評価も高めていきます。

つまり、これからのコンテンツは「自社サイトの中だけ」で完結させない。複数のプラットフォームで展開するコンテンツを、うまく連携させていく。それが2025年以降のスタンダードになっていくでしょう。

“信頼”を鍛え上げる! 専門家監修&独自情報で差をつける技法

信頼とは筋トレに似ています。鍛えれば鍛えるほど強くなる。でも、やみくもに重いものを持ち上げても仕方ありません。ここでは、効果的なEEAT強化メニューをご紹介します。

体験こそ最強の武器! リアルな声が顧客を惹きつける

EEATの「E」のひとつ、つまり「Experience(体験)」を具体的に表現していきましょう。

たとえば、レシピ記事なら、実際に作って撮影した写真や「こんな工夫をしたらもっとおいしくなりました」といった体験談を。商品レビューなら「1週間使ってみて感じたよい点・悪い点」といった、リアルな検証結果を。

そういった生の体験が、記事の信頼性を高めていきます。

さらに、独自のアンケートやインタビューを実施してみるのも効果的です。「他では見られない情報」として、オリジナリティスコアの向上にもつながります。

人生を左右する情報を扱う──YMYL領域での必須対策

投資、医療、法律。これらの分野(YMYL)で情報発信をする際は、とくに注意が必要です。なぜなら、誤った情報がユーザーの人生や財産に直接影響を与える可能性があるからです。Googleのガイドラインでも、YMYL領域には慎重な扱いが求められることが記述されています。

曖昧な情報や、専門性に欠ける内容は厳しく評価される可能性が高いため、必ず専門家や資格保持者の監修を受けることをお勧めします。これは手間のかかる工程かもしれませんが、サイトの信頼性を守るために欠かせない投資だと考えてください。

(参考リンク:Google検索セントラル YMYLガイドライン)

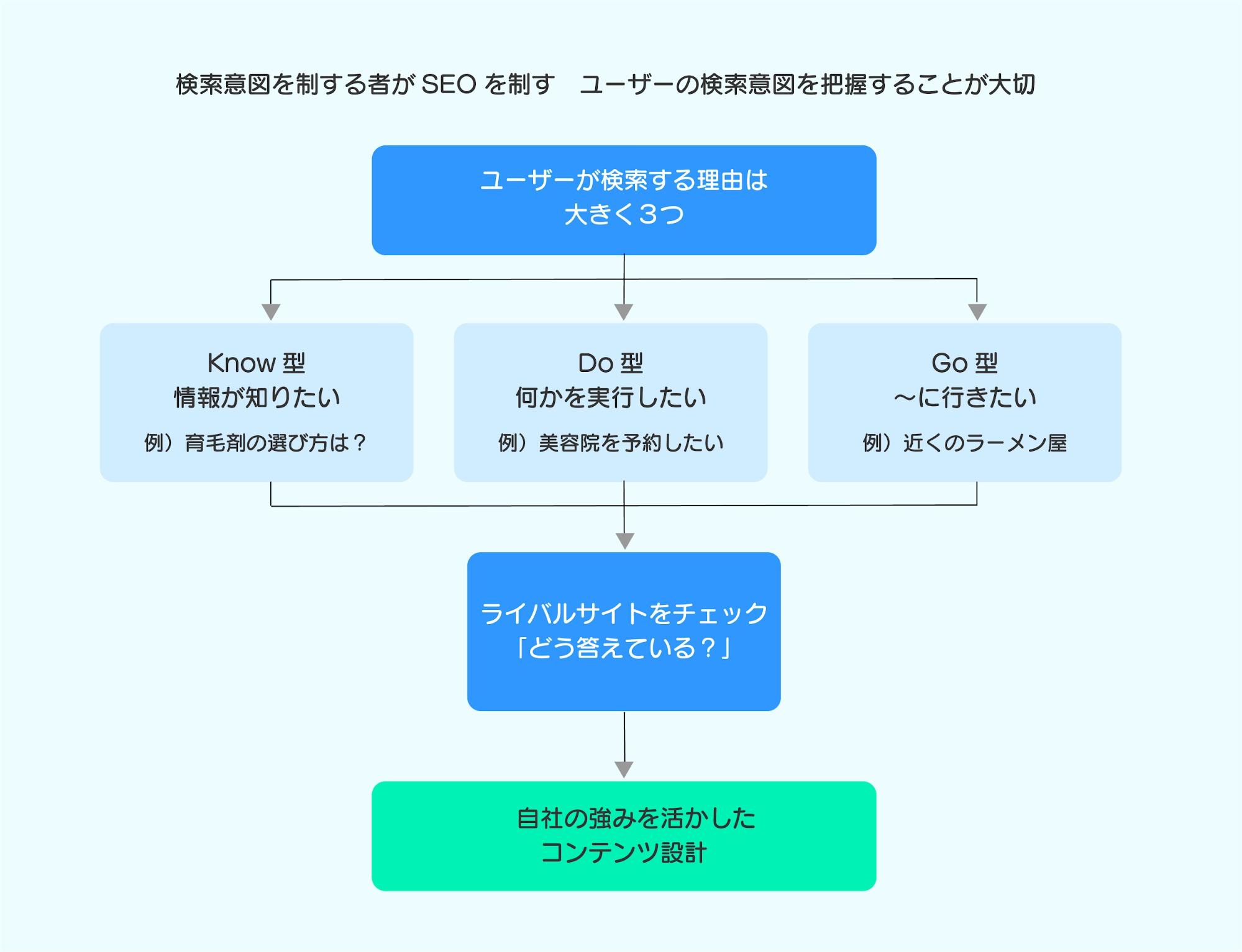

ユーザーの心を読み解く! 検索意図を極める設計フロー

キーワードを入力する時、ユーザーは必ず何かの目的を持っています。その真の目的を理解し、最適な情報を提供できるかどうかが、SEO成功のカギを握っているのです。ここでは、ユーザーの検索意図を正確に把握するための具体的な方法をご紹介します。

“Know・Do・Go”をマスターせよ! 3つの意図を完全攻略

SEOで成果を出すために、何が一番大切か知っていますか?

それは、ユーザーが「本当に知りたいこと」を正確に理解すること。つまり、検索意図をしっかり掴むことなんです。

検索意図は、大きく分けて3つのタイプがあります。

- 「Know」:情報収集が目的です。「SEO トレンド 2025」といった検索がその典型例

- 「Do」:行動に結びつく意図を持っています。「SEO 対策 ツール 比較」や「○○を購入したい」といった検索

- 「Go」:特定のブランドやサイトを探している場合。「編集プロダクション ○○社 ホームページ」のような検索

ライバルの一歩先を行く! 競合分析と意図マッピングの実践

では、具体的にどうやって差別化を図っていけばいいのでしょうか。上位表示されているサイトを、以下の3つの観点から分析してみましょう。

1.情報量

-

- 専門性・網羅性:ユーザーが求める情報をどの程度カバーしているか。

- 信頼性:データの引用元や根拠の明示など、根拠が明確になっているか。

- 更新状況:新しい情報や事例が随時追加されているか。

2.UI/UX(ユーザーインターフェース・ユーザーエクスペリエンス)

-

- UI(ユーザーインターフェース):ボタン配置やサイトのデザイン、操作性のわかりやすさ。

- UX(ユーザーエクスペリエンス):実際にサイトを利用した際の満足度。情報の探しやすさや、ストレスの少ない操作体験を提供できているか。

3.更新頻度

-

- 継続的なアクティブ運用:新着情報やコンテンツが定期的に投稿されているか。

- タイムリーな配信:イベントや時節に合わせた情報が素早く追加されることで、ユーザーに常に「新鮮な場」と思ってもらえるか。

ライバルがどの部分で強みを発揮しているのかを把握すれば、自社サイトの強化ポイントや差別化できる要素が見えてくるはずです。

勝敗を分ける“裏技”! 技術的SEOとユーザー体験で品質強化

「豪華な装飾を施した家でも、配線や配管が古ければ住み心地は最悪」。Webサイトも同じです。見た目の華やかさだけでなく、目に見えない技術的な土台づくりにこそ、本当の価値があるのです。ここでは、サイトの基礎体力を高めるための具体的な方法をご紹介します。

ページ速度・反応速度は妥協なし! サイトパフォーマンス最適化ガイド

「サイトの読み込みが遅い」「ボタンを押しても反応が鈍い」こんな経験、誰にでもありますよね。実は、これらの体験品質はGoogleも重視しているんです。

具体的には、以下の3つの指標に注目が集まっています。

- メインコンテンツの読み込み速度は2.5秒以下を目指す

- ユーザーが最初に操作してから画面が反応するまでの時間を最小限に

- ページ読み込み中に画像や広告が挿入されて、文章の位置が飛び跳ねる現象を防ぐ

これらの改善により、サイトの使いやすさが格段に向上します。

(参考リンク:Google PageSpeed Insights)

(参考リンク:Google公式ドキュメントCore Web Vitals)

最後まで読ませる工夫とは? 滞在時間と深いスクロールを狙う秘策

「ユーザーがどれだけページに留まってくれるか」「どこまでスクロールしてくれるか」はSEOにおける重要な指標として注目を集めています。では、どうすれば読者を最後まで惹きつけられるのでしょうか。

カギとなるのは、読者が「もっと読みたい」と自然に感じる仕掛けづくりです。

たとえば、

- 料理レシピサイト

写真や動画を各ステップで表示し、次の手順を見るためにスクロールが必要な構成に。自然な流れで最後まで読み進めてもらえます。 - マナー講座やビジネススキル系の記事

「場面に応じた対応AかBか」を選ぶミニゲームやクイズを挟むと、回答を進める過程でページ下部へ誘導しやすい。 - マーケティング系ブログ

「あなたに合ったSNS運用スタイルは?」「どのSEO施策を優先すべき?」といった自己診断チャートを設置し、結果を知りたい気持ちをかき立てることでスクロールを促せる。

このような仕掛けにより、ページは「役立つ」「おもしろい」と読者に認識されます。さらに、検索エンジンからも「ユーザーのニーズを満たす高品質なコンテンツ」として評価され、サイト全体の評価向上につながるのです。

鮮度が命! 定期的な見直しで常にトップクラスを維持する方法

「一度作った記事だから、もう終わり」そう考えていませんか。実は、検索エンジンは常に新しい情報を求めています。

運用が最大の武器に!継続的にコンテンツを磨き上げる方法

とくに、業界動向が目まぐるしく変化する分野では、3か月や半年ごとの見直しが理想的です。

具体的な運用サイクルをご紹介します。

- 毎月は、Search ConsoleでCTRや検索クエリをチェックし、必要な文言修正

- 四半期ごとには主要記事の大幅リライトや新データの追加

- 年に一度は、成果の振るわない記事の統合や削除、サイト全体の構造を見直す

こんなサイクルで運用していくとよいでしょう。

古い記事が甦る!リライト成功のカギを徹底解説

海外のデジタルマーケティング関連の情報源によると、古い記事を継続的にリフレッシュすることで、目に見えてトラフィックが伸びる例が報告されています。なかでも、「放置せずに最新情報を加えて再構成する」という手法が、SEO評価の向上に寄与すると言われています。

古いURLであっても、内容を定期的にアップデートすれば、検索エンジンとユーザーの両方から再び注目される可能性が高まるのです。

かつて評価されていた記事が順位を落としてしまっていても、タイムリーな情報やユーザーのニーズに合わせた改善を施すことで、アクセス数を回復・向上させることが期待できます。

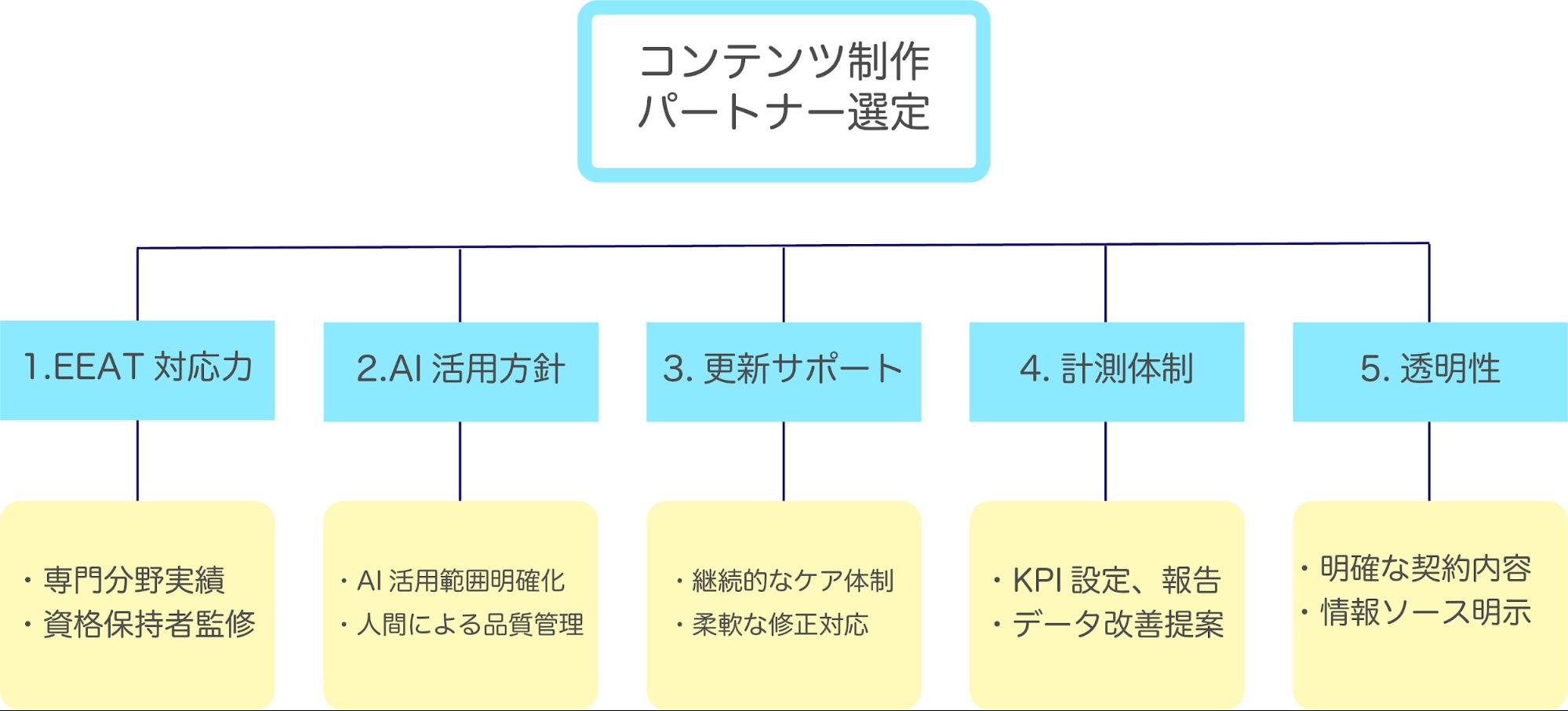

失敗しない外注先選び──プロが重視する5つのチェックリスト

「腕のよい医師」を探すとき、あなたの病状を正しく理解し、治療方針をわかりやすく説明してくれるかどうかも重要ですよね。実は、コンテンツ制作のパートナーを選ぶときも同じです。

適切なパートナーを選ぶためには、次の5つのポイントがカギとなります。

1. EEAT対応力

- 専門分野での実績はあるか?

医療・金融など、専門性の高いテーマにも対応できるか確認しましょう。 - 資格保持者の監修体制が整っているか?

信頼性の高い情報発信には、分野ごとのプロの関与が不可欠です。

2. AI活用方針

- AIをどの工程で使うのか?

リサーチや一部ライティング、要約など、具体的な運用を明確に説明できるか。 - AIの弱点をカバーする仕組みはあるか?

事実確認(ファクトチェック)や独自の表現づくりを、人間がしっかり補完しているかを見極めましょう。

3. 更新サポート

- 納品後のリライトやレビューをサポートしてくれるか?

コンテンツはつくって終わりではなく、継続的に手を入れることで価値を維持できます。 - 小規模な修正依頼にも柔軟に対応できる体制があるか?

ちょっとした手直しやタイムリーな修正が必要なとき、すぐに動けるパートナーは心強い存在です。

4. 計測体制

- KPI(指標)の設定とレポーティングはどうなっているか?

滞在時間、スクロール深度、CVRなど、成果を定期的に数値化して報告できるかを確認しましょう。 - データに基づいた改善提案を継続的にしてくれるか?

PDCAサイクルを回しながら、コンテンツの質を向上させる体制が重要です。

5. 透明性

- 見積もりや契約内容をわかりやすく提示してくれるか?

後から不明瞭な費用が発生しないよう、あらかじめしっかり確認しておきましょう。 - 引用元やデータソースの明示をきちんと行っているか?

情報を正しく扱う姿勢があるかどうかが、長期的な信頼関係を築くポイントです。

“結果を出すコンテンツ設計”への最短ルート

検索エンジンの仕組みは日々進化していますが、「ユーザーにとって本当に役立つ情報を届ける」という原点は不変です。

最先端のテクノロジーやガイドラインを追いかけながらも、常にユーザー目線を忘れずにコンテンツを作り込んでいきましょう。そうすれば、「結果を出すコンテンツ設計」は必ず実現できます。

新しいガイドラインやユーザーの検索動向に柔軟に対応しながら、これらのポイントを押さえてぜひチャレンジしてみてください。きっと、新しい可能性が開けるはずです。

この記事を書いた人

雨輝編集部

「品質重視」「成果戦略」「価値創造」の理念をもとに媒体の垣根を超えて、"今"と"これから"読まれるコンテンツづくりを追求し続ける編プロ。記事づくりではなく、メディア戦略から、創造性に富んだ企画、最新のSEO対策、AI時代に適したマーケティングまで幅広い範囲で企業をサポートしています。